劇場をつくるラボ

ー全国の福祉施設と鑑賞体験を考えるー

「劇場をつくるラボ(通称:劇つく)」は、さまざまな人の身体と表現、舞台芸術の創作、発表、鑑賞の場への参加に ついて考える研究事業です。重度の障害を含め、障害のある人の芸術文化の場への参加に、どのような課題があるのか、どのように取り組んでいけばいいのかを考えるコミュニティ活動として、2021年2月に始動しました。全国の福祉施設や教育関係者、専門家の方のお力をかりながら、子どもから大人まで、障害のある人も一緒に参加する上映会やワークショップ、トーク イベントなどを実施してきました。

2025年の活動

2025年(2024年度)は、長野県で、身体表現を 軸に、さまざまな人が「地域の劇場」「教育の現場」「福祉施設」で創作や発表、鑑賞などに 参加するプログラムをどのように設計していけるのかを考える実践講座を実施しました。また、これまでの活動のレポートに加え、全国の福祉施設や芸術文化実践者の取り組みを取材した事例集や専門家によるコラムなどを掲載した『劇つく本』を制作しました。

障害と表現にまつわる事例集とコラム『劇つく本』

無料ダウンロードはこちらから!

本書(劇つく本)は、劇つくの5 年間の歩みをまと め、多様な人たちと身体と表現の活動をはじめて いきたい人たちとともに、「プログラムをデザイン すること」について考えるガイドブックです。 どこから読みはじめても大丈夫です。気になった ところからぜひ、ご覧ください。尚、本テキストの無断転載等はお断りしております。勉強会へのご活用やイベントでの配布等、ご活用の際はお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

劇場をつくるラボの歩み

2023年

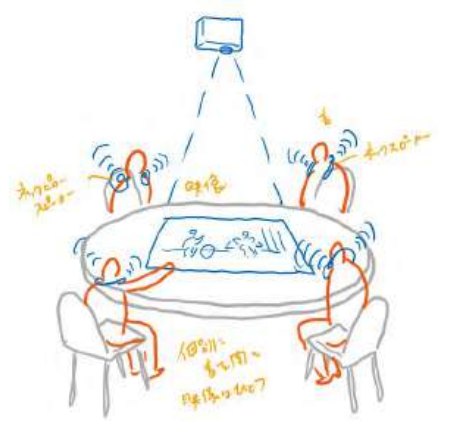

知的障害や発達障害のある人たちも一緒に映像鑑賞を楽しむためにはどんな工夫ができるだろう? そんな問いから、障害のある人たちとともに鑑賞するワークショップ型上映会の開発に取り組みました。

「映画館では、声を出さずに静かに鑑賞しないといけない」「映像はじっと画面に向き合って観るもの」こうした感覚が社会の当たり前になっているかもしれませんが、必ずしも全員にとっての当たり前ではないはずです。

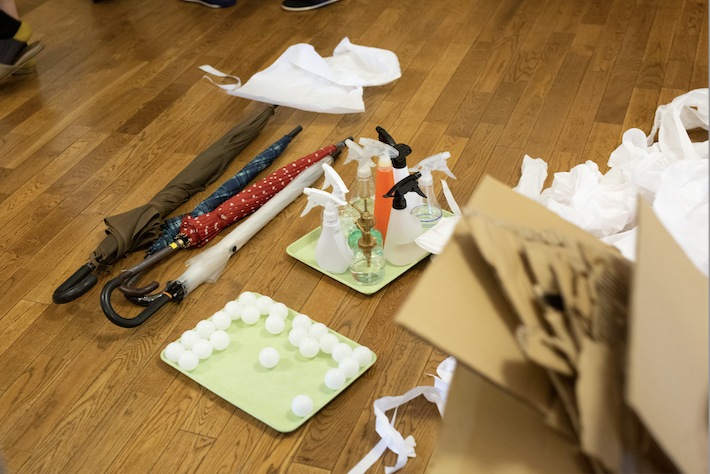

そこで、2022年に制作したアニメーション作品『PAPER?/かみ?』や映画を鑑賞しながら、声や体、身の回りにあるものを使って、作品に音をつけて鑑賞する「音で遊べるワークショップ型上映会」を開発し、5箇所で上映会を開催しました。

ワークショップ型上映会の様子

劇場をつくるラボ2023 記録集

「音で遊べるワークショップ型上映会」紹介映像・記事

2022年

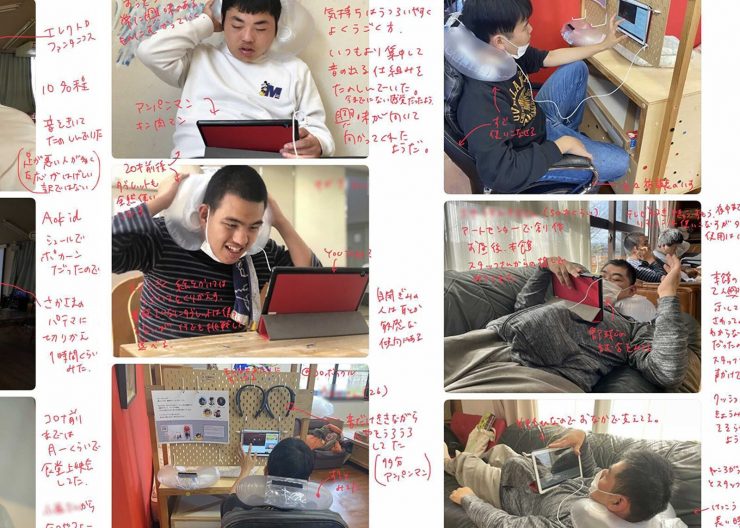

福祉施設の利用者とのワークショップ体験を元に「どんな人に鑑賞してもらうのか」を考えながら作品作りにも挑戦しました。

前年の事業を通して、そもそも知的・発達障害のある方を鑑賞者として想定した作品自体がほとんどない、ということにわたしたちは気づきました。そこで、2022年度の「劇場をつくるラボ」では、音楽家・蓮沼執太と映像作家・水尻自子とともに、一方的に鑑賞するだけではないアニメーション作品『PAPER?/かみ?』を制作。福祉施設での日常に目を向けながら、当事者も介助者も、小さい子どもも大人も、誰もが共に過ごす時間が生まれることを目指し、制作したアニメーション作品の上映会とワークショップを実施しました。

いんば学舎・陣屋(千葉県印西市)でのワークショップの様子 撮影:南 阿沙美

劇場をつくるラボ2022 「福祉施設での上映会とワークショップ『PAPER?/かみ?』記録集」

2021年

2021年度は、建築家の山川陸をディレクターに、板坂留五・梅原徹・渡辺瑞帆らをクリエイターチームに迎えて、主にセノグラフィーの視点から検証と実践を繰り返ことで、福祉施設における「劇場」づくりに挑戦しました。施設スタッフの方のご意見や、施設利用者の方の体験結果レポートなど、それぞれの環境に対して幾通りものアプローチが生まれました。鑑賞体験の先に、利用者の新たな側面との出会いや介助者との関係性を変えるような発見もありました。

劇場をつくるラボ2021 記録集

2021年の活動報告書が完成しました。

ぜひご一読ください。

「劇場をつくるラボ」紹介動画・記事

2022年2月に奈良県の福祉施設・たんぽぽの家と取り組んだトライアルの様子を中心に、プロジェクトを紹介した映像です。

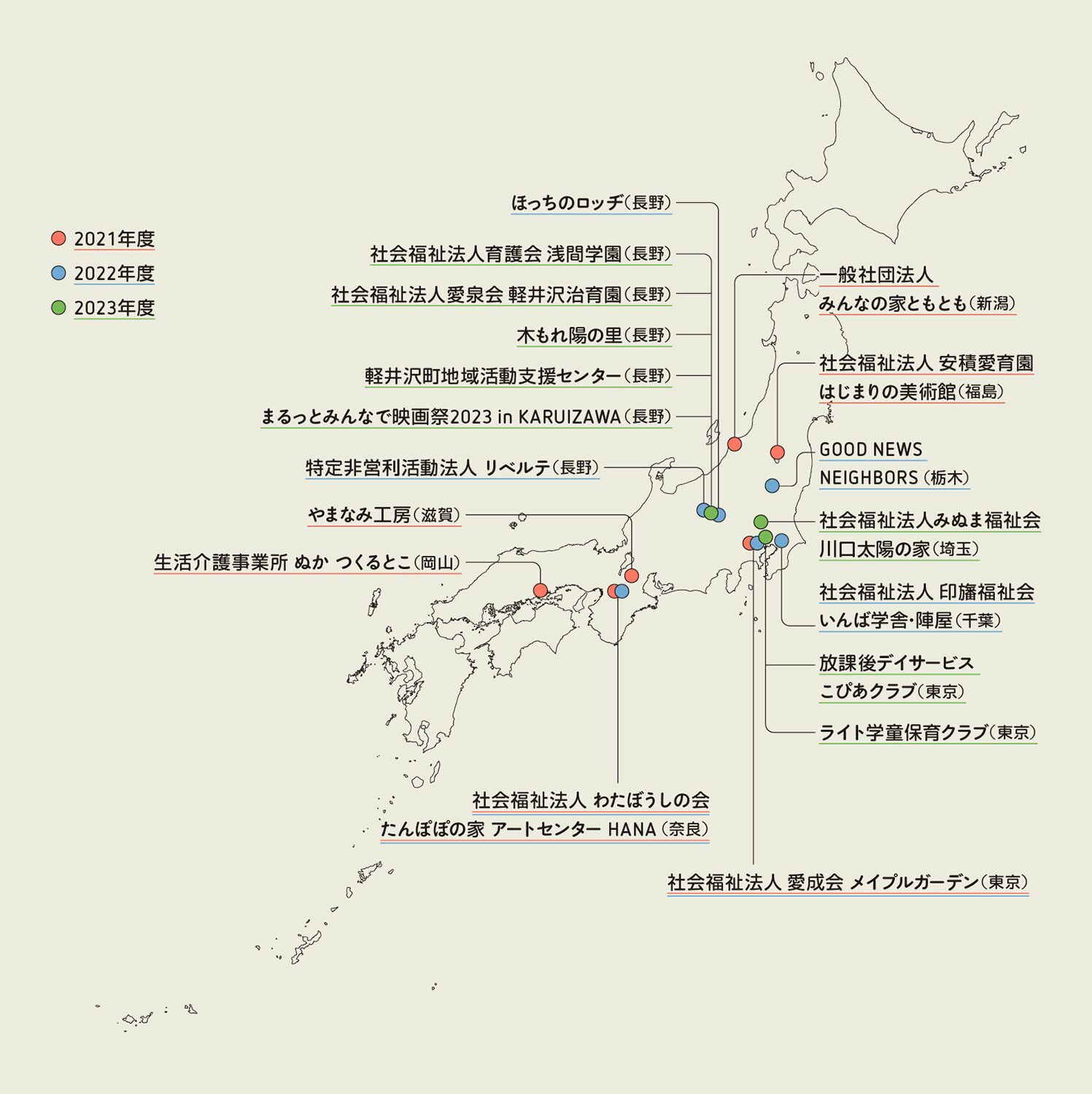

全国の連携パートナー

メディア掲載

クレジット

2025(2024年度)

主催:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

企画・制作:株式会社precog

助成:森村豊明会

後援:長野県教育委員会/ 上田市/ 佐久市/ 佐久市教育委員会

協力: ざこうじるい

企画アドバイザー: 鈴木励滋

2023

ワークショップ型上映会デザイン/アドバイザー/ファシリテーション:佐藤拓道(たんぽぽの家アートセンターHANA 副施設長)

ワークショップ型上映会デザイン/プロジェクトマネジメント/ファシリテーション:栗田結夏

ファシリテーション協力/楽器提供/アドバイザー:NPO法人リベルテ

佃梓、馮馳

上映会パートナー:

社会福祉法人育護会 浅間学園:原田修(施設長)、川井孝幸

軽井沢町保健福祉複合施設 木もれ陽の里

軽井沢町保健福祉課 福祉係

社会福祉法人愛泉会 軽井沢治育園:井出和美(施設長)、川村俊介、阿部怜奈

軽井沢町社会福祉協議会 地域活動支援センター:塩川早人

社会福祉法人みぬま福祉会 川口太陽の家:小嶋芳維

機材協力:社会福祉法人育護会 浅間学園

作品提供協力:別府短編映画祭

上映作品提供:

『PAPER?/かみ?』:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

『大怪獣ブゴン』:別府短編映画祭

『Fruits of Clouds』:NEW EUROPE

記録映像・写真:村上邦久、たけなかあいこ(|+|=| STICK AND LADDER S.A.) 、輕井澤二十四節氣

報告書編集:春口滉平

報告書デザイン:綱島卓也

企画・制作:株式会社precog(THEATRE for ALL事務局)

企画ディレクション:中村茜

プロデューサー:星野麻子、兵藤茉衣

プロジェクトマネジメント:林芽生

文化庁令和6年度「文化庁障害者による文化芸術活動推進事業」

主催:文化庁、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

企画:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

運営:THEATRE for ALL事務局(株式会社precog)

2022

音楽:蓮沼執太

映像:水尻自子

音響・コミュニケーションプログラム :梅原徹

コーディネーター:米津いつか

企画・制作:株式会社precog(THEATRE for ALL事務局)

プロデューサー:金森香

プロジェクトマネジメント:和久井碧 林芽生

企画アドバイザー:山川陸

事業アドバイザー:長津結一郎

助成:公益財団法人森村豊明会

協力:社会福祉法人印旛福祉会 いんば学舎・陣屋

主催:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

2021

ディレクター:山川陸(建築家・一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL アソシエイツ)

クリエイターチーム:板坂留五 梅原徹 渡辺瑞帆

トライアル実施パートナー:

たんぽぽの家:佐藤拓道 中島香織 大井卓也

生活介護事業所 ぬか つくるとこ:丹正和臣 湯月洋志

社会福祉法人 愛成会:青木信(指定障害者支援施設メイプルガーデン) 玉村明日香

やまなみ工房:小西康文 棡葉朋子 棡葉昌大

社会福祉法人 安積愛育園:小林竜也(はじまりの美術館) 折笠弘海 佐藤雅俊(多機能支援センター ビーボ)

報告書編集:春口滉平

報告書デザイン:綱島卓也

企画・制作:株式会社precog(THEATRE for ALL事務局)

プロデューサー:金森香

プロジェクトマネジメント:兵藤茉衣 林芽生 黒木優花

協力:MotionGallery

主催:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

クラウドファンディングにてご支援いただいた皆様

今井 浩一、星野 麻子、Asano、ajust_567_zero、Kimiko Watanabe、Masato Ababa Uenosono、小松原 修、Hama Tomoko、佐藤 拓道、大川 知沙子、春口 滉平、masaki Yuma Matsukawa、風呂本 諒亮、Keita Takizawa、Rika Tomita、若杉 賢一、石幡 愛、金川信亮、松原 健一、川上 晃弘、Nakata Kazue、Tamotsu Machida、Chie Yasuoka、Ogawa Shigeru、服部 英俊、八木 信行、よー、ちゃんめん、渡辺 瑞帆、飯野 貴明、ミー、株式会社おおきに野寄聖統、ヒロヒロ、 Atsuko Moriguchi、上村 和孝、Natsumi Wada、ai、砂山 太一、 ayya、木内 俊克、やぎ、石渡 麻美、大井 卓也