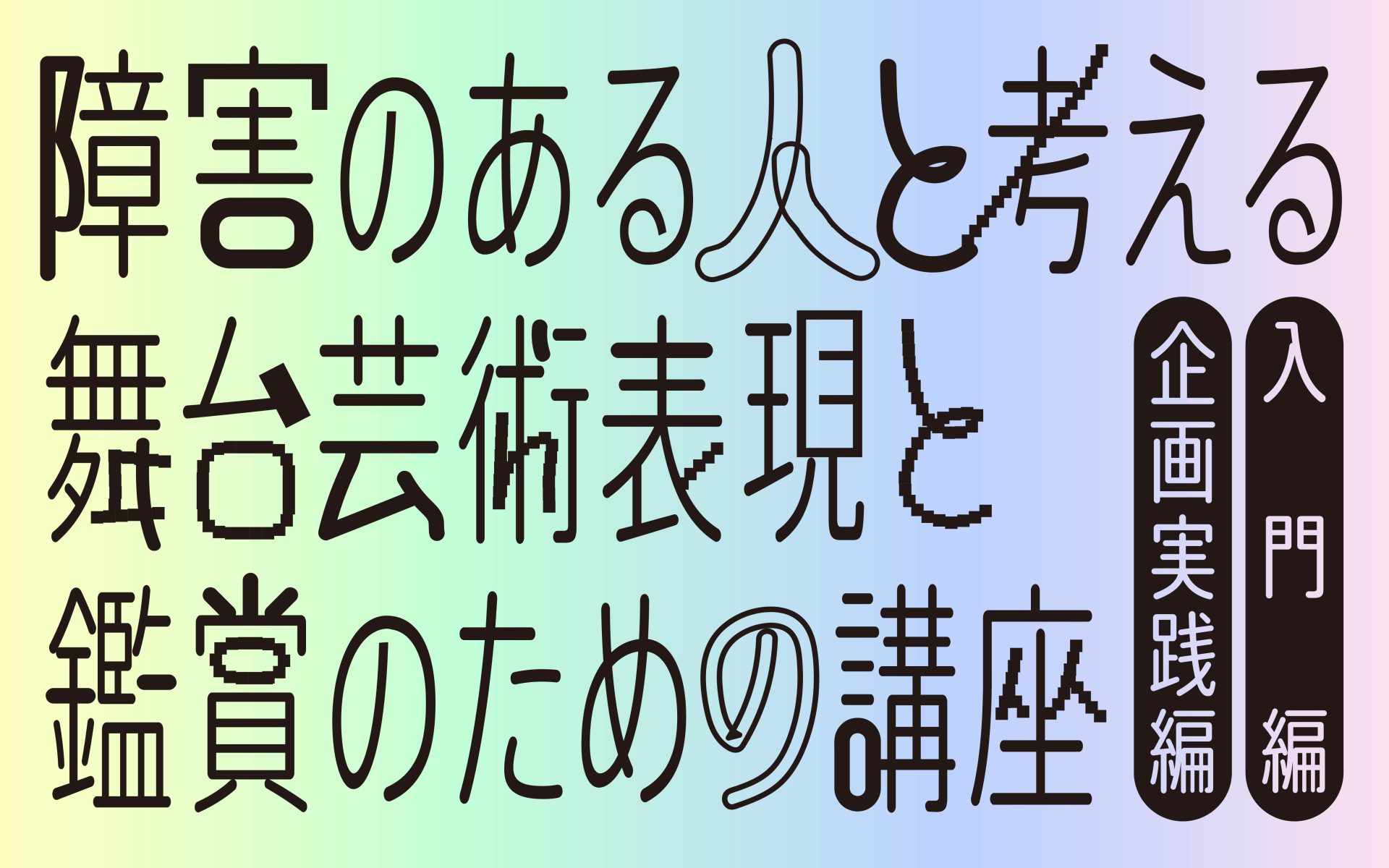

障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座 2023

文化庁委託事業「令和5年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL 主催

障害当事者の劇場・文化施設での芸術鑑賞及び体験を充実させる

施設職員とアーティストの育成プログラム

「ダイバーシティ」や「インクルージョン」、「合理的配慮」などの言葉が溢れる時代。

私たちはその言葉の意味をきちんと理解できているでしょうか?

言葉の先にあることを理解し、今どのような事業を立案できるのか。舞台芸術にまつわる事業を企画する制作者やアーティストの方々へ向けて、共に学び考える講座を実施。

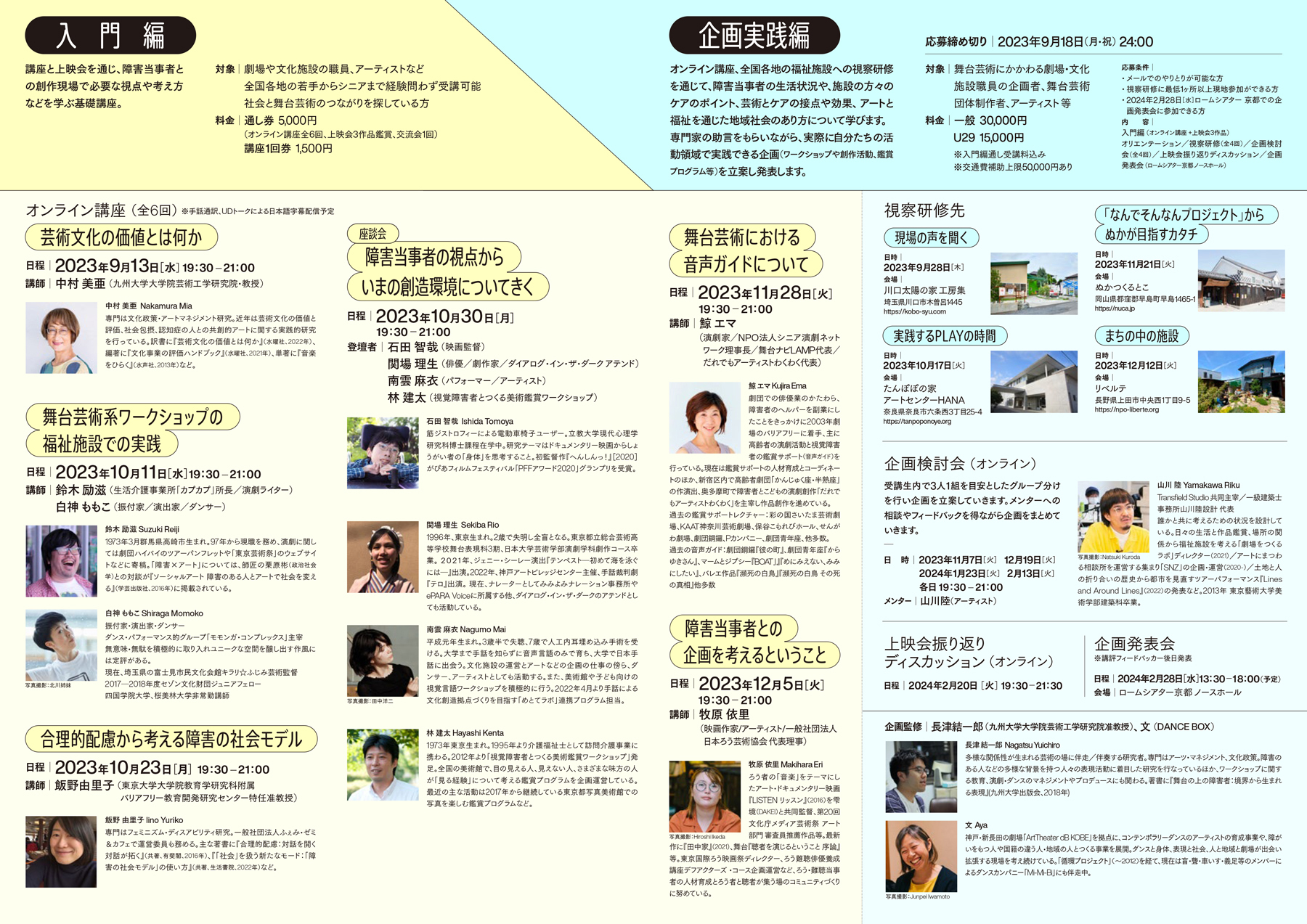

オンライン講座と上映会を通じ、障害当事者との創作現場で必要な視点や考え方などを学ぶ 「入門編」と、実際に障害当事者との文化芸術活動に取り組む全国の福祉施設の視察 と、受講生自ら企画を立てるグループワークからなる「企画実践編」 の2部門で実施した本講座。

取り組みをまとめた報告書のPDF版および、企画実践編のプロセスをまとめたダイジェスト映像を公開しています。

実施期間:2023年9月〜2024年2月

報告書

企画実践編のプロセスをまとめたダイジェスト映像

クレジット

■入門編

オンライン講座講師:

「芸術文化の価値とは何か」

中村美亜(九州大学大学院芸術工学研究院・教授)

「舞台芸術系ワークショップの福祉施設での実践」

鈴木励滋 (生活介護事業所「カプカプ」所長/演劇ライター)、白神ももこ (振付家/演出家/ダンサー)

「合理的配慮から考える障害の社会モデル」

飯野由里子(東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター特任准教授)

座談会「障害当事者の視点からいまの創造環境についてきく」

石田智哉 (映画監督)、関場理生 (俳優/劇作家/ダイアログ・イン・ザ・ダーク アテンド)、南雲麻衣 (パフォーマー/アーティスト)、林建太 (視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ)

「舞台芸術における音声ガイドについて」

鯨エマ (演劇家/NPO法人シニア演劇ネットワーク理事長/舞台ナビLAMP代表/だれでもアーティストわくわく代表)

「障害当事者との企画を考えるということ」

牧原依里 (映画作家/アーティスト/一般社団法人 日本ろう芸術協会 代表理事)

◾️上映会

上映作品:「音の行方」「こころの通訳者たち What a Wonderful World」「へんしんっ!」

会場:

協力:公益財団法人新潟市芸術文化振興財団(アーツカウンシル新潟・りゅーとぴあ事業企画部)

協力:公益財団法人福岡市文化芸術振興財団

制作協力:いわき芸術文化交流館アリオス

共催:ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)

■企画実践編

受講生企画監修:長津結一郎 (九州大学大学院芸術工学研究院准教授)、文 (DANCE BOX)

メンター:山川陸 (アーティスト)

企画発表会講評:佐藤拓道(〈たんぽぽの家アートセンターHANA〉副施設長 / 俳優) 、牧原依里 (映画作家/アーティスト/ 一般社団法人 日本ろう芸術協会 代表理事)、 光島貴之 (美術家) 、森田かずよ (ダンサー&俳優)

視察研修先:

川口太陽の家 工房集 (埼玉県)

たんぽぽの家 アートセンターHANA (奈良県)

ぬかつくるとこ (岡山県)

リベルテ (長野県)

主催:文化庁、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

企画・制作:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

運営:株式会社precog

文化庁委託事業「令和5年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

本事業問い合わせ:drif.performingarts(a)gmail.com (事務局)