投稿日:2024/02/07

こんにちは。前半に引き続き、執筆を担当する、渡辺瑞穂です。私自身もボランティアとして参加した「まるっとみんなで映画祭」。本レポートは、軽井沢町で映画祭が開催されたことで立ちあがった風景や小さな芽について「地域」という視点から、書いてみる後編です。

前編は、映画祭最終日に行われたシンポジウムのまとめ記事として、文化芸術活動が地域や福祉、教育の現場にどのような変化や可能性をもたらすのか、という視点をお伝えしました。後編では、実際に現場で見られた人々の営み、風景を中心にどんなことが起きていたのか、レポートしていきたいと思います。

映画祭のなかで、地域のひとたちが”はじめまして”と出会っている!

この映画祭では、準備の段階で、ボランティアと地域の方向けに『みんなでつくる地域イベント研修会』がおこなわれており、私も参加していました。(詳しい研修会の内容についてはこちらの記事をご覧ください。)

印象的だったのは、この研修会を通して参加したボランティアさんに起きた変化。例えば、障害のある方のアート作品に関心をもたれ、一見すると作品には見えないようなものも作品であるということに驚いている方がいらっしゃったり。あるいは、今回の映画祭を目指して結成された、「まるっとみんなの調査団」のメンバーの中に、「インクルーシブという言葉や障害者施設という場所をこの調査団がきっかけで知ることができた」と話している人がいたり、高校生のメンバーが2年間の活動の中で、芸術系の大学への進学を考え始めたり。

私自身も、ろうの方のお話を聞くことがこの研修会を通して初めての経験でした。手話で言葉を選びながら語られる様子や手話ユーザー同士で「この言葉は手話でどう表すんだっけ」というようなやりとりを垣間見たことは新鮮でした。

シンポジウムで、プロデューサーの中村さんが、今後軽井沢で、映画をつくる映画部を作って活動していく予定がある、と話されていました。今回も「ドキュメント軽井沢」という作品をつくったそう。「アートの担い手を育てていきたい。アートだけではなく、地域社会、福祉教育の架け橋になるような人をいかに育てていくのかが大切」と語っていらっしゃいました。地域の人たちにとっての「はじめまして!」があちこちで起きていたということも面白いポイントだと感じます。

また、私自身は仕事柄、福祉の現場を知っていて、普段から”福祉の現場を知っている”人と話すことばかりだったということに気付かされました。自分の慣れたフィールドにいるとついつい他者がいることを忘れがちになってしまいます。同時に、福祉の現場のことや障害当事者のこと、新しい概念や社会のあり方を知ってもらえることは、同志ができるようでとてもうれしく、もっとたくさんの人に出会ってもらいたいと感じました。

中央公民館だからこそ、うまれた空間

-ひとつの作品を観ながらも、それぞれがそれぞれ好きに過ごし、でも、お互いの存在を共有している

そんな時間が流れていたのが、この映画祭で印象的であり象徴的だったと思います。

個人的によいなぁと思ったのは、多分、ご友人同士かと思われる女性たちが、映画がはじまる直前、会場が暗くなってからも最近あったことのお話をしていたことです。「寒くなったねぇ」など。はじまって少ししてから「あ、はじまってたわ」というようにおしゃべりがやみます。映画の中の人物が多分同世代なのでしょうか、時々、映画の中の人と対話するようにうなずく声が聞こえたり、映像内でおじいさんが転んだときには「あー転んだ」と声がしました。ときどき客席から通知音がピコンと聞こえます。客席で笑いが起きます。その笑いは、「そうそうわたしもわかる」というものでした。

声が出る、音がするというのは普段の映画館や劇場だったら眉をしかめられてしまうような、うっかりかもしれません。でも、この空間ではその”うっかり”が包み込まれていました。とても当たり前のことのように。

『さかなのこ』の上映後、沖田監督を招いてのトークイベントの後半のことです。お客さんに質問や感想を募った際に、真っ先に手を上げられた方が「自分は80代のじじいですが、」と話しはじめ、「久しぶりにいい映画に出会えた、こんな質素な場所でこんな形で出会うとは」「大勢の人に見てもらいたい」と力強く述べていらっしゃいました。『さかなのこ』の上映時はどちらかというと、子どもたちやその親の世代の方が多く、シニア世代は少なめだったのですが、そのなかでいちばんに手を上げて感想を話してくださったのが印象的でした。

このような場や空間が作られたのも、シニアの方が足を運んでくださったのも町の中央公民館という、地元の方にとって馴染みのある安心した場所だったからだと思います。あのシニアの方は「こんな質素な場所」とおっしゃっていましたが(それは地元の方だからこそ言える愛情ある言葉なのだと思います。)、入り口やメイン会場にはたくさんののぼりや映画祭の看板となるパネル、そして、アーティストによるバルーンアートが飾りつけられた様子は”いつものあの場所”が特別なものになる大事な一手間でした。どちらかというと”地元の人間”に近い私としては公民館が飾りつけられている姿に心が踊る楽しい時間となりました。

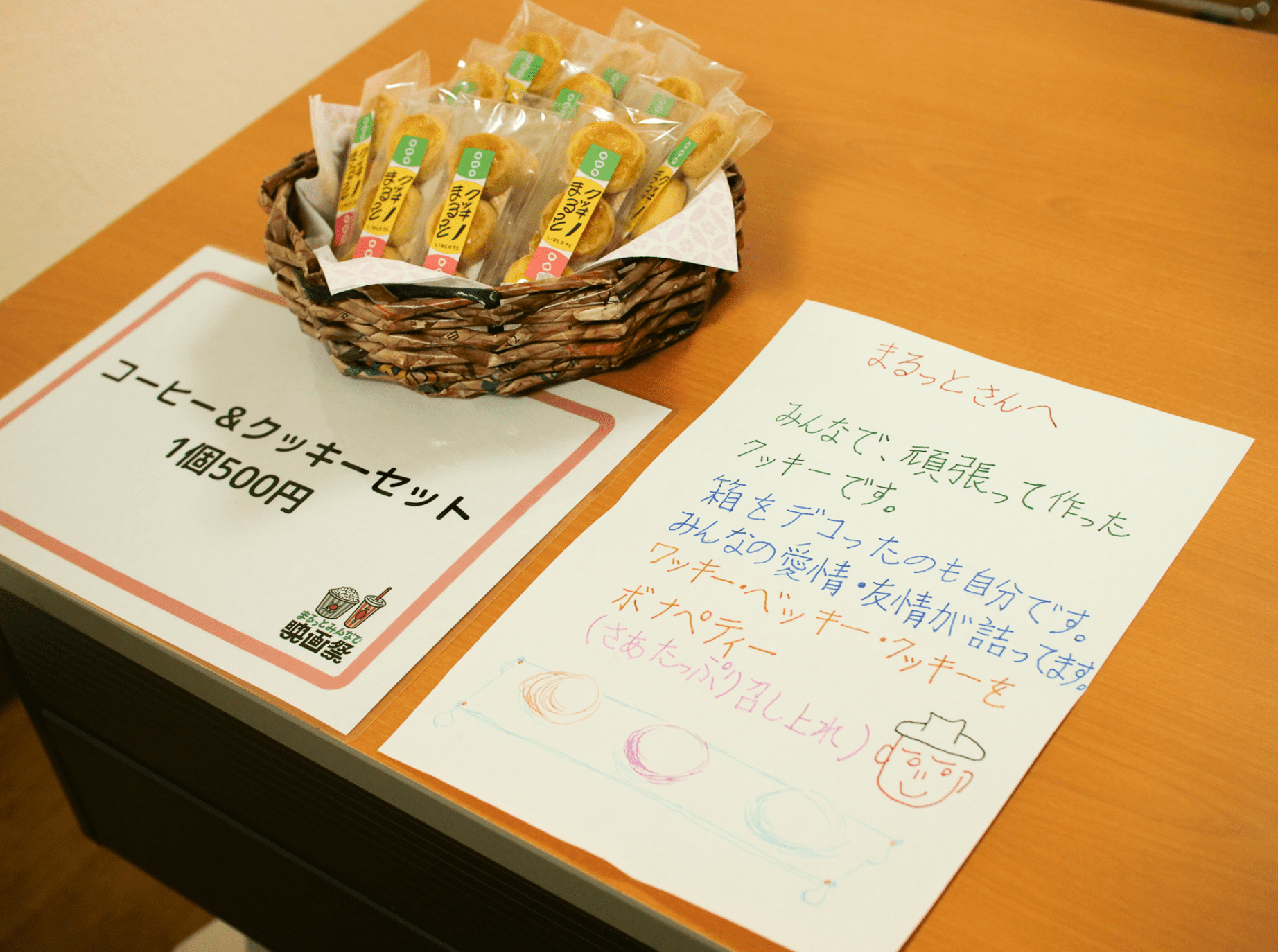

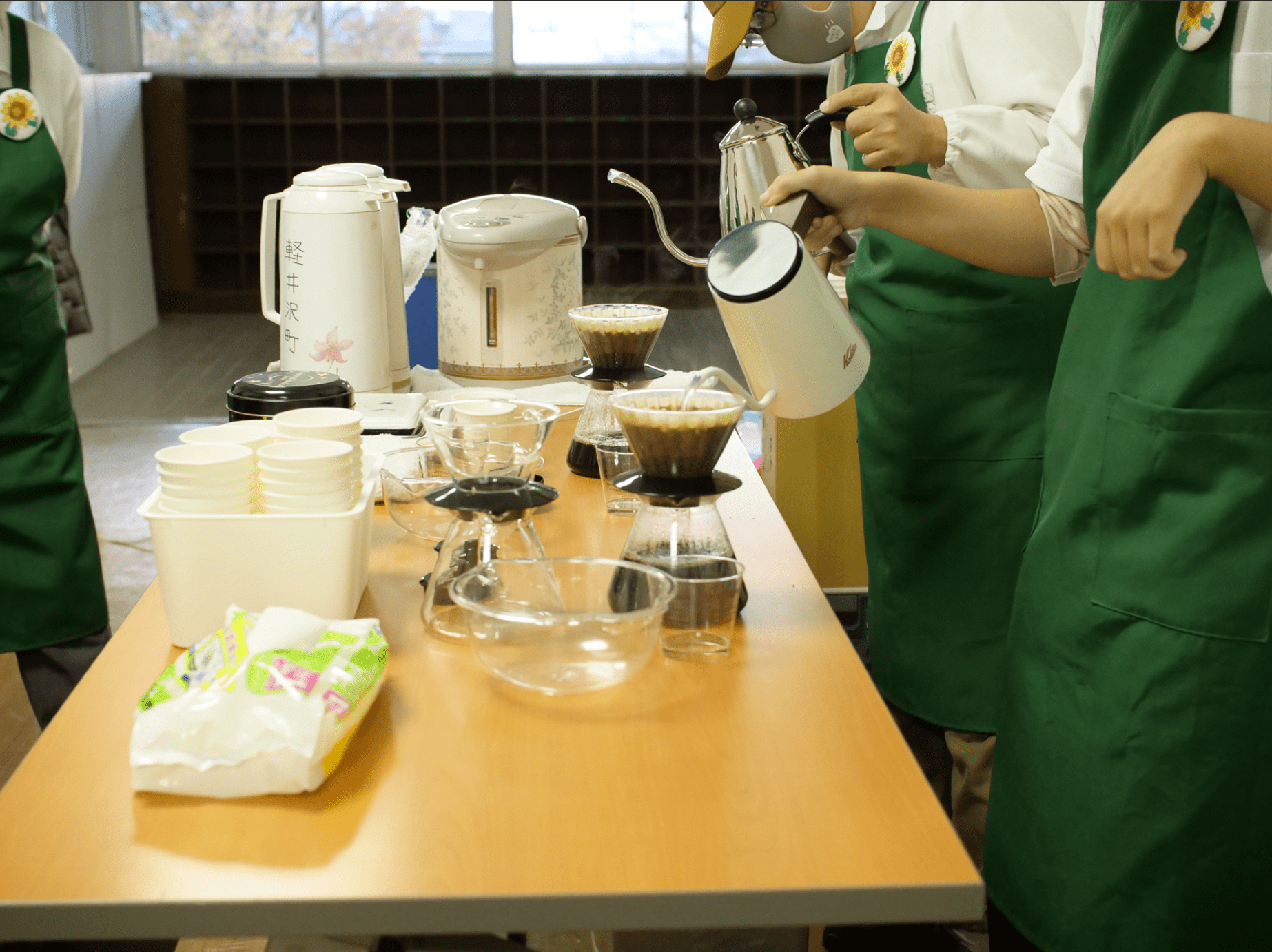

今回、出店で映画祭を盛り上げてくださった軽井沢ひまわりは、チャレンジコーヒーバリスタの全国大会に初出場しました。普段は軽井沢町の保健福祉複合施設「木漏れ陽の里」内の売店・喫茶コーナー「ひまわり」で活動されている障害がある方とボランティアの5名で編成されたチームです。

編成されたチームなんて言い方をするとカチッとしてしまうのですが、どういう団体なのか、どうして大会に出ることになったのかお話を聞くと「いっしょに活動しているひとが急に出たいと言ったもので、じゃあどうするかとみんなで考えて」と、それ以上の理由はないなと感じるようなとても素朴な答えが返ってきます。そこには障害のあるひと、ないひとということがあまり感じられませんでした。

あるボランティアの方は、軽井沢に帰ってきて、地域とのつながりを探していたところ、この活動に出逢われたそう。「居場所です」と答えます。軽井沢ひまわりさんは4日間大講堂の入り口横で出店してくださっていました。メンバーの方たちに会いに訪れる地元の方もよく見かけました。

ひまわりのみなさん、外での出店は初めてということで手慣れた様子ではないことが、かえって私たちを安心させてくれました。映画祭スタッフは少ない人数で目まぐるしく動いています。東京のイベント会社の社員さんたちの働きは、手際がよくて急な出来事にもすぐに対応していて近くで見ていてすごいです。そんな慌ただしく動く映画祭スタッフの隣で、その人たちの変わらぬマイペースがあることに、”都会と地方の速度の違い”を感じ、変わらずにいてくれる存在ととってもおいしいコーヒーが、少し速度をゆるめて深呼吸できるようなスポットとなってくれていました。

いろんな人が混ざり合っていた上田映劇遠足!

4日目には上田市にある老舗のミニシアター『上田映劇』に遠足しました。軽井沢からバスに乗り、みんなで上田まで向かいました。

その日はちょうど月2回開催されている「うえだ子どもシネマクラブ」の当日です。うえだ子どもシネマクラブは「学校に行きにくい、行かない子どもたちの新たな『居場所』として映画館を活用」しています。ロビーではポップコーンの香りがし、奥のスペースではコミュニティカフェが開かれていました。普段の上田映劇とは少し違って、かといって舞台挨拶などのイベントの時の盛り上がった”活気”とも違う雰囲気です。ロビーには小学生の子どもたちから10代20代、シニアまでたくさんの年齢層の方であふれ、それぞれがそれぞれの心地よいように話したり話さなかったり、年代もばらばらに混ざり合い、思い思いに過ごされていました。私はそこで、以前勤めていた施設の利用者の方を見かけ、久しぶりだねーと声をかけ、お互いびっくりして笑い合って、彼は「毎月ここに映画観に来てるんです」と話し、近況などを報告し合いました。

少し遅れてその空間に軽井沢からの一行が到着し、すんなりとその空間に混ざり合い、まもなく上映がはじまりました。今回の上映作品は映画祭側のセレクトです。「友だちやめた。」というドキュメンタリーでした。客席ではロビーと同じように大人から子どもまでいて、ときどき立って外に出たりまた戻ってきたりという様子がありました。でも、慣れた様子で静かに出たり入ったりしていました。

上映後は静かに帰途につきました。「なんかいろいろ考えたね」とまだ言葉にならない映画の感想をいっしょに観た人と呟きました。

今回の上田映劇への遠足は、本来軽井沢町の不登校の生徒さんへのアプローチだったそうです。ですが、なかなかいきなり遠出は難しいとの声もあったところ、思いがけずシニアの方の希望が多かったそうです。移動手段と機会があれば、行ってみたいと思われる方が多いのが予想外で新しい発見でした。

「うえだ子どもシネマクラブ」の取り組みもとても素敵なので、ぜひホームページなどご覧いただけたらと思います。

終わりに

映画を観ているとたくさんのものに出会うことができます。それは作品としてのおもしろさであったり、登場人物に心情や経験を重ね合わせた際の自分自身との出会い直しであったり、音楽の素晴らしさであったり、未知の世界への入り口であったり、心揺さぶられるシーンが多くあります。映像ってすごいです。そして、鑑賞体験をしている私たちも、観客としてただ居合わせただけの他人のわたしたちも知らずに出会っています。同じ空間にいることで他者の感情の機微を感じ、ふるまいを受け流し、存在を感じ合いゆるし合います。映画はどの世代の誰にでも開いていて、アクセスしやすいものだと思います。そして、一年の中のこの数日間を、映画祭をきっかけにしてたくさんの人たちが居合わせることが大事なのだと思います。たくさんの他者と出会うことが、多様性に気がつく一歩で、踏み出した瞬間にそれは世界を一変させます。『まるっとみんなで映画祭』がその機会になり続けていくことが楽しみです。