投稿日:2024/03/29

はじめまして!! THEATRE for ALL 編集部の立川くるみです。

普段は「眼球使用困難症(PDES)」の生活向上を目指し、活動をしています。私自身もPDES当事者であり、特に動く光・集中する光に強い過敏性があるという障害があります。

とはいえ、わずかながらイラスト・漫画・歌など、芸術活動にも取り組んできたこと、舞台芸術の1つであるミュージカルにも強い憧れをもったことがあるため、今回サニーバンク会員として、この企画に参加しました。

今回100の回路のインタビューをお願いしたのは、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の副理事長として、誰もが分かりやすいカラーデザインを提案・アドバイスしていらっしゃる伊賀公一さんです。

「100の回路」シリーズとは?

回路という言葉は「アクセシビリティ」のメタファとして用いています。劇場へのアクセシビリティを増やしたい我々の活動とは、劇場(上演の場、作品、そこに巻き起こる様々なこと)を球体に見立てたとして、その球体に繋がる道があらゆる方向から伸びているような状態。いろんな人が劇場にアクセスしてこれるような道、回路を増やしていく活動であると言えます。様々な身体感覚・環境・価値観、立場の方へのインタビューから、人と劇場をつなぐヒントとなるような視点を、“まずは100個”収集することを目指してお届けしていきたいと思っています。

伊賀さんご自身も生まれつきのP型色覚(色弱)で、視覚における少数派という点で私の眼球使用困難症(PDES)と共通項があります。

そんな伊賀さんご自身の体験をお聞きしながら、舞台芸術とのアクセシブルな回路を探っていきます。

なお、インタビューの際にはTHEATRE for ALL 編集部の箕浦萌さんにもご同席いただきました。

伊賀公一(いが こういち)

1955年。徳島県生まれの65歳。P型色覚(赤色盲)。

早稲田大学社会科学部を中退後、ステージや広告写真の照明家やアップルコンピューターのディーラーを経て2004年NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構を設立、副理事長に就任。1級カラーコーディネータ 著書「色弱が世界を変える(太田出版)」他。

男性の20人に1人は色弱者

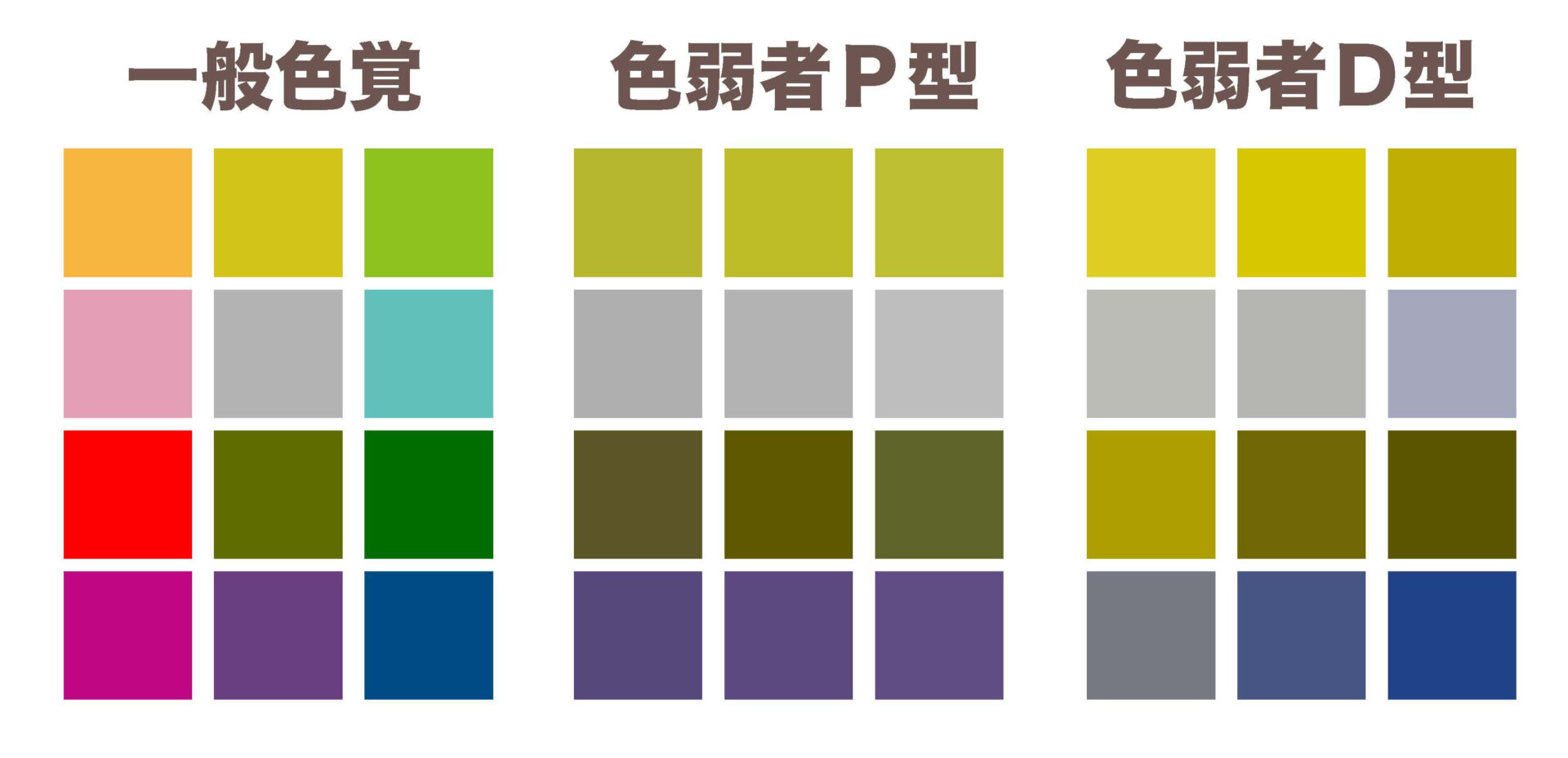

人類の多くが目に赤・緑・青の3つの色センサーを持ちます。これは、3色覚といいます。この3色覚に対して1つの色センサーが欠落した人を2色覚といいます。

伊賀さんは昔でいう赤色盲と言われる種類の色弱者で、生まれつき赤センサーのない2色覚者です。

赤色盲というと、赤い色が消えて見えない(透けて見える)のかと疑問に思い伺ってみると、こんな答えが返ってきました。

「そう思うでしょう? 赤が見えないわけじゃないんです。赤と緑が同じ色に見えてるんだけど、赤が暗く感じるだけ。『僕、赤が見えないんですよ』って言ったら、前にいた赤い服着た女の人が、はっと体を抑えたことがあった(笑)」

そう、赤色盲とは赤色が透明に見えるわけではないのです。さらに、透けて見えるということに関連して面白い体験もお話しいただきました。

「透けて見えるといえば、D型(緑緑センサーのない色弱)の人は赤いフィルターの下の赤文字が見えてしまうんです。学習用の参考書であるでしょ? 覚えるところだけ赤文字で書かれてて赤いフィルターをかけるとその部分だけ消えるってやつ。

あれ、僕のようなP型(赤色弱)だったら赤いフィルターをかけたら黒い文字も見えなくなって何も見えなくなっちゃうんだけど、D型色覚(緑色弱)だと赤の中の赤が見えちゃうから使えないんだよね。不良品だよ」

この、赤フィルターで文字の色が消えたり、見えたりすることには、色感知センサーが1つまたは2つしかないことから生じる色弱者の色濃度(明暗さ)の精度によるそうです。

赤色弱には緑の濃淡が判別しやすく、それ故、緑の中のバッタなどは見つけやすいとのこと。一方、緑色弱の人は赤の濃淡を見る精度が高いため、赤フィルターの中の赤文字も見えてしまうというわけです。

今話題に上がったP型(赤色弱)とD型(緑色弱)は色弱者の大部分を占め、両者とも赤と緑の見分けが付きにくいところがあります。他に極めて少数ですが、青色弱、そして、2つの色覚センサーのない1色覚者がいるとされています。

実は、日本人で色弱の人は、男性の場合、20人に1人の割合でいると言われています。決して珍しくはないんです。

色覚には正常も異常もない

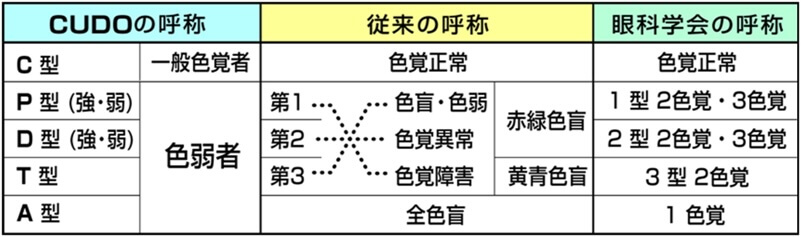

ところで、赤色弱 緑色弱という呼称は、昔の眼科用語であって、伊賀さんの所属するカラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の提唱する言い方はP型色覚 D型色覚という呼称です。

「最近では、学術的にも、『正常』と『異常』に分けるのではなく、そもそも皆それぞれ違う見え方をしているということが明らかになってきて、「正常な人」はいないという見解になってきています。

だから僕たちカラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の提唱する分類では、一般の人はC型と言う分類なんです」

確かにC型、P型、D型という呼称からは「正常」も「異常」も感じられません。

色弱でも色を扱う仕事はできる

伊賀さんは、カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)設立以前からも、色弱者に使いやすいものを研究してきたといいます。

「僕も色弱はできないだろうとされる照明係やデザインソフトの講師などもやってきたし、パソコンやメカニックが大好きで、色んなものを作ってきた。

パソコンのディスプレイを調整したり、色がわかりやすくするフィルターを作ったりとか。このフィルターを使えば赤が消えるとか、青が消えるとかを繰り返してやると、どこにどの色があるか分かるよねとか研究してた」

このように、公私共にビジュアル色の強いこともしてきた伊賀さんですが、色弱者ならではの苦労もあります。

「照明の色味を変えるのに、自分がいつも持ち歩いてるカラーフィルターを使えば、色番号が書いてあるので容易にできるのですが、現場に置いてある色番号の書かれていない、しかも薄汚れたフィルターを使えと言われたときは困りました。

それで、北島三郎の『与作』の夕焼けを1部黄緑色にしたことがありました(笑)」

色弱ならではの失敗ですねとお返事すると、伊賀さんは「社会の考え方が悪いんですよ」と言われました。

「いや、失敗といっても失敗の原因は色弱の側にあるのではなく、色番号の振っていない、しかもボロいカラーフィルターを使えという方が悪いんです! 色弱者は照明係などをやらないということを前提にそうしてるわけでしょう? でも、実際は色を扱う仕事だってできるんです。パソコンの色もそうですが、見た目ではなく、色番号やRGBの割合でなら色の識別ができるので」

なるほど。確かに一般色覚者でもディスプレイの色味や照明具合で見える色が変わります。その時に頼りになるのは色番号やRGB割合など、普遍の基準です。

ある時期から「女性や子供・お年寄りにも使いやすい」といったフレーズのものが出るようになりましたが、そもそも大人の健常男性向けにしかものが作られてこなかったのか? と感じてきたところがあります。そしてようやくその圧倒的強者以外の多様性にも対応している最中というところでしょうか。

圧倒的多数者だけが使えて、少数の人が使いにくいものが今までなんと多かったことか、改めて考えさせられました。

回路84

一部の人だけがわかるデザインでなく、誰もがわかるデザインを

色弱者を排除するのではなく、色弱者も分かりやすい社会作りを

「日本では、毎年色覚検査を行い、色弱者に理系に進ませたら大失敗を起こすから理系大学には進学させないとか、ある種の職業には就かせないとか、差別がすごかったんです。

例えばデザインさせたら色間違えちゃうよねとか、お医者さんさせると動脈と静脈間違えるだろうとか、銀行員にすると赤伝票と黒伝票間違えてしまうだろうみたいなことで。

でも、僕だって色を扱う仕事をしてきたし、銀行員、医者、学校の先生、カメラマンと、色弱者ができないとされてきた仕事に就いている色弱者はいくらでもいるんです」

そう、ほんのわずかな工夫や配慮で問題なく色に対応できることは、既に伊賀さんからお聞きした通りです。にも関わらず、眼科界が色弱者に「目で見る多くのことができない人」の烙印を押し、社会の多くの領域から排除してきました。

「それともう1つ、社会が色弱者をいないものとして、街や商品をデザインしてきたこと。一部の人にしか分からないものを作ってきたわけです。そこを『誰もがわかるデザインにしませんか?』ということで始めたのがカラーユニバーサルデザイン(CUD)なんです」

そういった趣旨で立ち上げたカラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)では、年間300以上の相談依頼が来ているとのこと。ATM や地図、商品、印刷物など、色を扱うありとあらゆるものに関する相談が来ます。

数年前には日本国内の規格JIS安全色の改正に成功し、ようやく色弱者にも配慮された規格になったとのこと。

「でも、まだ国際規格のISO が残ってます。こっちも日本のJISに習って改正させないと。また、検定など行ったり教育過程に色覚多様性を入れて、カラーユニバーサルデザイン(CUD)の更なる普及に努めたいです」

なんとも前向きでエネルギッシュ! 私たち眼球使用困難症(PDES)も同様に続きたいところです。

インクルーシブなデザインというのは必ずしも難しいわけではありません。最初から様々な多様性を持つ人から意見を聞いて作れば、あとから作り直したり、その特性の人専用のものを作る必要がありません。

回路85

ほんの少しの工夫で誰もが分かりやすいデザインに

言葉の使い方1つで、伝わる表現へ

さて、色弱についていろいろとお話を伺ってきましたが「100の回路」企画の本題である舞台芸術との関連について聞いてみました。

伊賀さんは、舞台芸術において、色弱の立場で困った経験などはあるでしょうか?

「そうですね……経験というのではないけど、舞台と観客の間でやり取りがあった場合に『その赤い箱』みたいな色の名前での呼び方があると分からなくなると思う」

ゲームなどでありそうなシチュエーションです。

単に言葉だけでは伝わらないこともあるのだと分かった上で、箱を指し示すなど、ちょっとした工夫があれば嬉しいですね。

回路86

言葉の表現においても誰もが分かりやすい表現や方法を

「あと、これはあまりないとは思うけど、赤い照明は暗く感じるので見えなくなっちゃうね。以前、夜行性生物の展示に行ったら、赤い照明で、暗くて何も見えなかったよ」

夜行性生物は伊賀さんと同じ赤色弱で、赤色を当てても夜の暗さと同じになるため、赤い照明が使われているとのこと。

それにしても、赤い物体だけでなく、赤い照明まで暗く感じてしまうとは驚きでした。

障害者ではなく、「障害社」

インタビュー最後に同編集部の箕浦さんから「『障害』とはどういう意味を持っていますか」との質問が入りました。

「あくまで色弱に関してだけど、『障害者』の『者』は、色弱者側にあるのではなく、社会の側にあるということで、『障害社』と言う方が適切だと思っています。だから、『治療すべき』は色弱でなく社会である」

との伊賀さんのお答えに、私たち眼球使用困難症(PDES)に関しては、あからさまな障害があるのに障害者と認めてもらえていないので、自分たちは本当に生活に困っている『障害者』であることを主張したいとの思いも交差します。

しかし、一方で伊賀さんのおっしゃるように障害が社会の側にあるということも感じます。

私の使う画面読み上げ機能だって、もっと性能が良ければ、今以上に実力が出せるのにと感じるからです。健常者向けのものではあり得ないほど不具合が多く、少数派向けの機能だから力を入れられていないだけだと感じます。

それ故色弱の人たちが「自分たちは、それほど極端な障害者ではない! 実は色んなことがたくさんできる」と主張する気持ち、分かります。それは、重度視覚障害者も同様で、先に述べた画面読み上げ機能や、白杖、記憶力や触覚などを駆使して、実際は一般の人の想像以上にできる事が増える実体験に近いように感じるからです。

非常に難しいことだとは思いますが、やはり正しくできることやできないことを理解してもらうということが、大切なことなのではないでしょうか。

いじめられすぎて傷ついた魂がある

最後に、私が今回伊賀さんにインタビューして、印象に残った言葉をお伝えしたいと思います。

それは、「いじめられすぎて傷ついた魂がある」という言葉です。これは、「行政や企業などに改善を訴えてもどうせ聞き入れてもらえない」と思っている心のことです。

私も画面読み上げユーザになりたての頃は熱心に企業に改善要求を出していたのに、だんだん面倒になって、やらなくなってきているところがありますし、障害年金裁判も破れてしまい、「世の中こんなもの感」が増えてきてしまっています。

しかし、伊賀さんは

「社会に訴えてきて、このように変わってきたじゃないか! 最も難関かもしれないJIS安全色だって改正できた!」

と、実績と今も続けている活動そのもので多くの方に勇気を与えています。

確かに、少数派の意見を社会に受け入れてもらうには時間もかかるし、非常に難しいことです。しかし、初めから諦めてはいけない。行動し続けることが大切だと改めて感じました。

執筆者

立川くるみ

2010年 眼瞼痙攣発症。

2015年〜2020年 眼瞼けいれん障害年金裁判を戦い敗訴。

2017年9月~2018年8月『眼球使用困難症と闘う友の会』社会活動部部長。

2018年8月〜「みんなで勝ち取る眼球困難フロンティアの会」(https://g-frontier.xyz)代表。

2020年〜「苦Lookワークス」(https://kulukku.net)代表。

協力

サニーバンク

サニーバンクは、株式会社メジャメンツが運営する障害者専門のクラウドソーシング サービスです。「できない事(Shade Side)で制限されてしまう仕事より、できる事(Sunny Side)を仕事にしよう。」をテーマに、障害者ができる仕事、障害者だからこそできる仕事を発注して頂き、その仕事を遂行できるサニーバンク会員である障害者が受注するシステムです。

障害者が働く上で「勤務地の問題」「勤務時間の問題」「体調の問題」「その他多くの問題」がありますが、現在の日本では環境が整っているとはいえない状況です。障害があるために働きたいけど働くことが困難、という方に対して、サニーバンクでは「在宅ワーク」という形で無理なくできる仕事を提供しています。

※本記事は、2021年12月22日に取材執筆を行いました。記載されている情報は執筆時点のものとなります。