投稿日:2025/04/14

障がいの有無にかかわらず楽しめる軽井沢町であるために

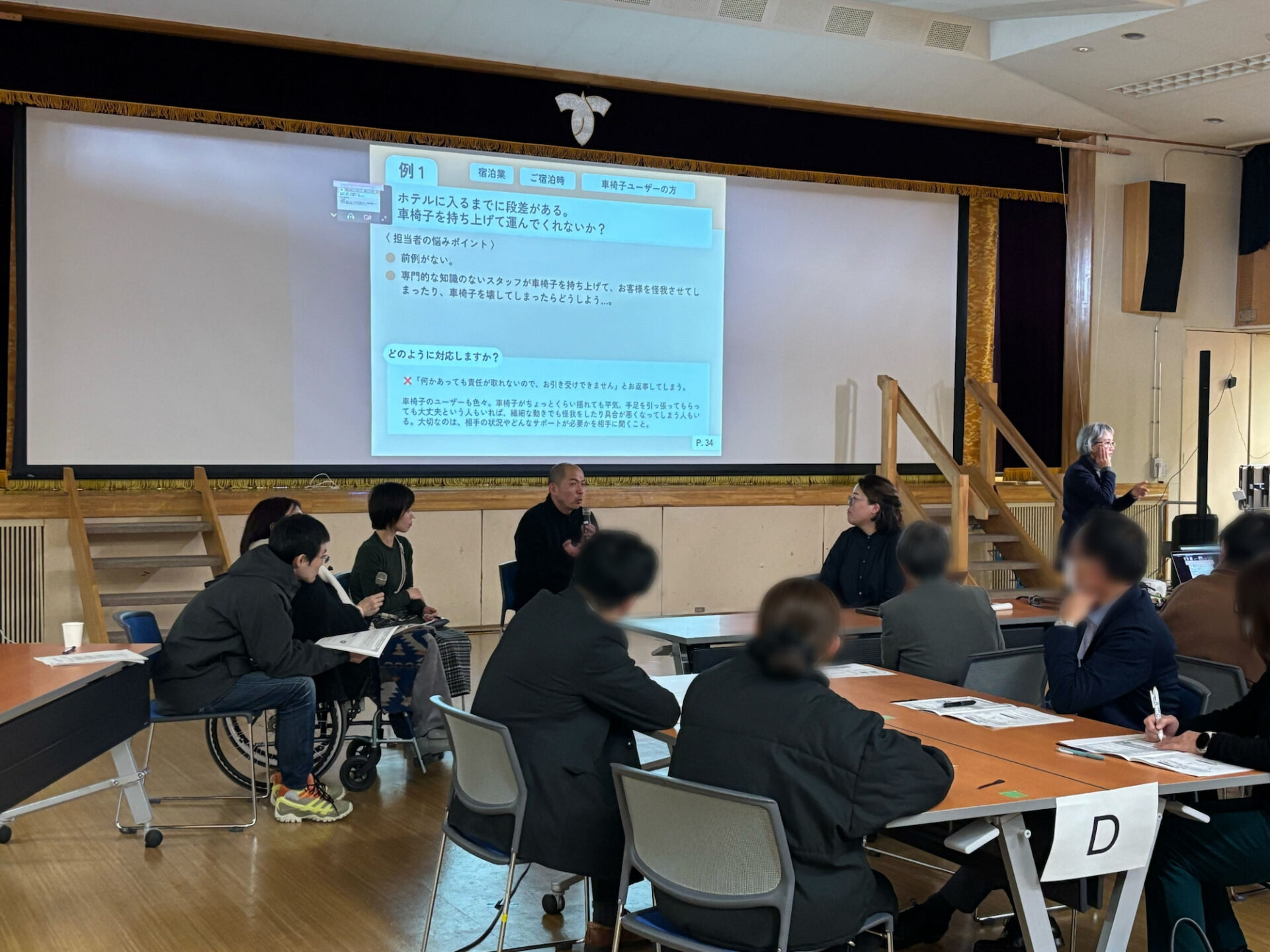

古くから観光の街として賑わってきた長野県北佐久郡軽井沢町。「障がいのある方にとっても、開かれた観光の街にしていきたい」という思いから、2024年11月26日、観光やサービスに関わる事業者にむけて、「合理的配慮とユニバーサルマナー講座」が開かれました。

軽井沢町では「誰一人取り残さないまちづくり」を目標の一つに掲げています。

令和6年4月より義務化された「事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供」を受け、軽井沢のフロントである観光に関わる事業者の理解を深めようというのが講座の大きな目的です。

講座は軽井沢町中央公民館にて、13:00‐15:30と18:00‐20:30の2回にわけて開催。

町内の事業者のスタッフ・経営者を中心に約50名の方が参加されました。

どちらの回でも、「軽井沢を開かれた街にしたい」という思いをもって取り組んでおられる参加者の熱心な姿勢が印象的でした。

*「ユニバーサルマナー」という名称は、株式会社ミライロの登録商標です。

当日プログラム

①「何からはじめる?合理的配慮基礎レクチャー」

- ・何が差別となるか

- ・合理的配慮について

- ・障がいと接遇について

②あなたの事業所でできるバリアフリーを考えてみよう

【前半】事例と講師のコメント

③ワークショップ

【後半】各事業所でできるバリアフリー

④まとめ・質疑応答

改めて学ぶ「合理的配慮」とは

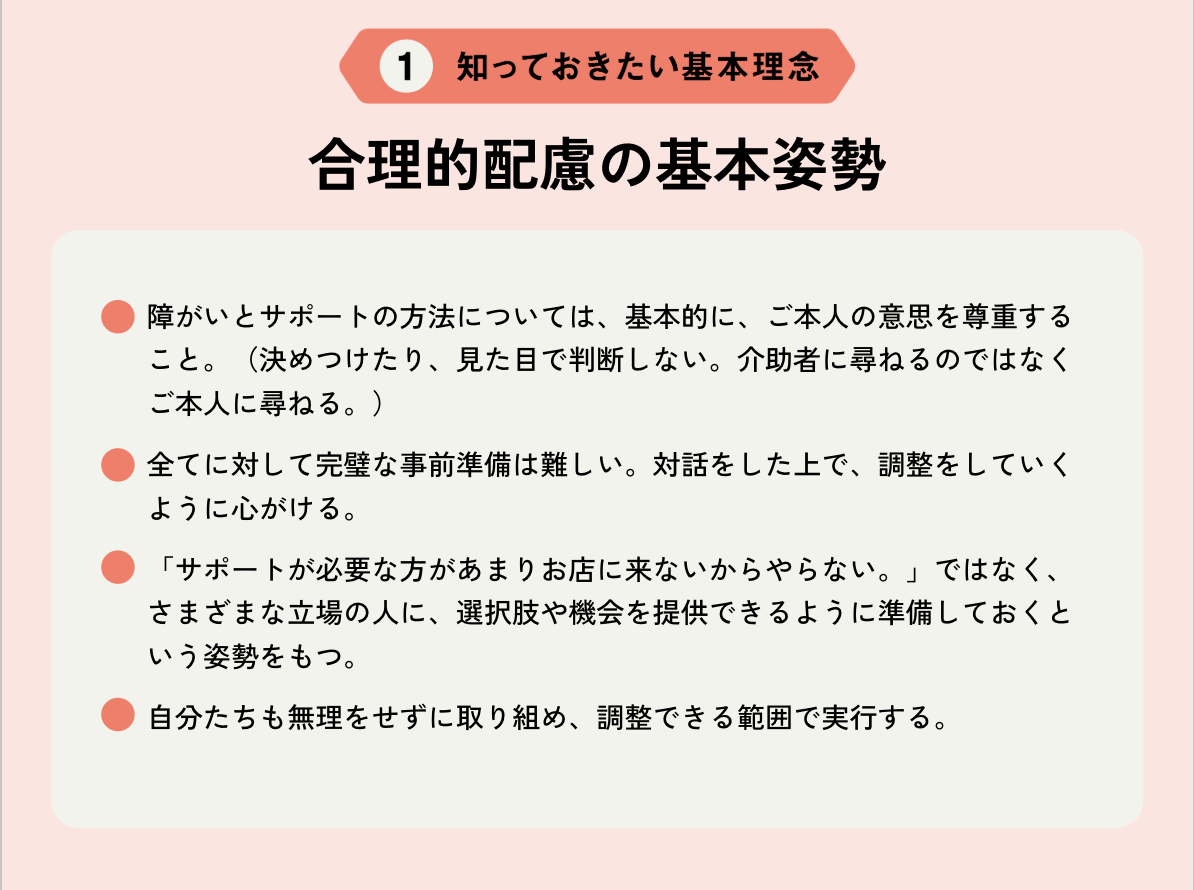

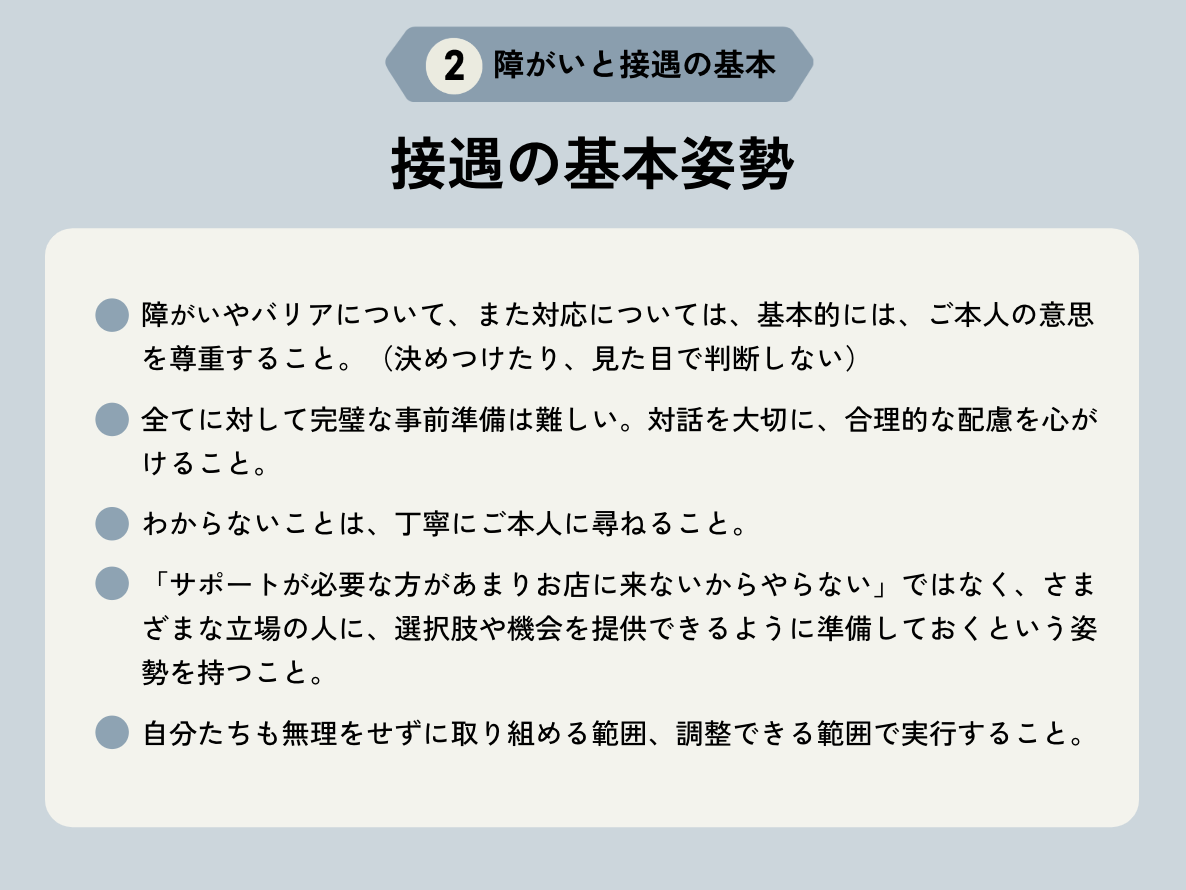

まずは運営を担う株式会社precogの篠田より、合理的配慮について改めて説明がありました。

- ●「誰も取り残さない社会」の実現のためには、平等ではなく公平に機会や選択肢が与えられることが大切。

- ●障がいは個人が持つ特性ではなく社会の仕組みやルールによるものとする「社会モデル」という考え方を基本とする。

- ●障がいの「社会モデル」における社会的障壁には、4つの分類がある。

・物理的なバリア

・制度的なバリア

・文化情報面のバリア

・意識のバリア - ●「合理的配慮」とは、障がいのある方の要望を受けて、建設的対話をおこない、必要かつ適当な変更および調整を具体的に行うこと。

- ●「合理的配慮」が当事者からの要望を受けて無理のない範囲で調整をおこなうことであるのに対し、事前にバリアを解消することは「環境の整備」にあたる。

- ●そもそも全ての人が利用しやすいように設計されたもののことを「ユニバーサルデザイン」という。

- ●自分の中にある偏見を認識し、思い込みによるバリアを取り除く「心のバリアフリー」がとても重要です。

さらに、障がいのある方への接し方についても、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、高齢者など、障がい種別に紹介。

こんなときどうする?「合理的配慮」の具体例

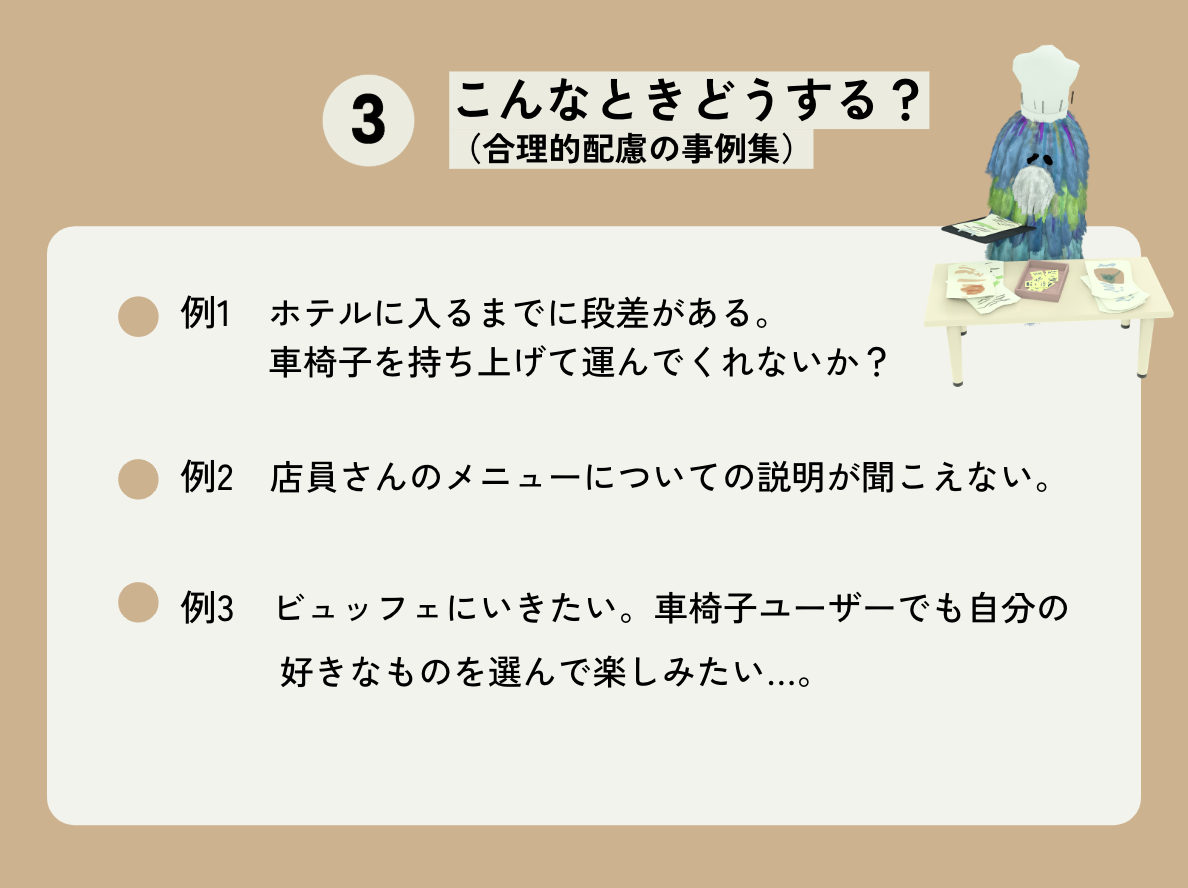

次に、3つの事例を想定し、実際にどのように対応ができるかを参加者がそれぞれ考えてみました。

この日、車椅子で神奈川から軽井沢を訪れた熊谷さん、ろう者の小川さん、そして車椅子の娘がいるざこうじが、講師・ファシリテーター役で参加。それぞれからコメントがありました。

講師・ファシリテータープロフィール

熊谷 薫

東海大学 文化社会学部/広報メディア学科 講師・研究員。地域のアートプロジェクトのデザイン、広報マネジメントを専門とする。昨年脳卒中を発症したことで、左半身麻痺麻痺高次脳機能障害等を発症。障害当事者となった自身の経験から、障害のある人の社会復帰の実践についても活動する。

小川 拓也

長野県在住、聴覚障害を持つ40代男性。クラフトビールの営業として仕事をする傍ら、会社内でカーリングチームを立ち上げ、大会出場を通じて地元の方々と交流を深める。

ざこうじ るい

長野県在住フリーライター。WEBメディアでの企画執筆の他、広報・レポート記事や企業哲学を表現するフィクションも執筆。数字やデータだけでは語りきれない人間の生き様や豊かさを描くことで、誰もが社会的に健康でいられる社会を目指す。重度心身障害児含む4児の母。

【熊谷】

実際に、例1のような場面を経験することもあります。事前に相談して、難しい場合は検討しなおしたりできると良いかなと思います。それと、私の場合は少し立ち上がる事はできるので、少し立ち上がって協力して持ち上げたりなどできると良いかもしれません。

例3のビュッフェでは、おすすめのメニューをお皿にとって持ってきてもらえると嬉しいです。事前に外出先の情報はしっかり調べてから訪問するので、混み合う時間帯をお店のホームページなどで教えてもらえたら、その時間を避けて行こうなどと考える事もできるのでありがたいです。

【小川】

例2で、実際に飲食店に行って注文した前菜の盛り合わせが運ばれてきた時に、盛り付けられている料理の内容、もしくは刺身の盛り合わせだったら魚の種類を店員さんが口頭で説明してくれます。けれども、聞こえなくて料理や魚の種類がわからないと、「この食材はこういう味わい」「この魚はこう言う味なんだな」と言う楽しみ方ができず美味しさが半減してしまいます。。焼き肉店で、肉の部位が紙にかかれて提供されるように、盛り合わせの内容を紙に書いて下さるととても嬉しくて、また行こうって思います。

【ざこうじ】

娘の場合は必ず介助者がいるので、一緒に持ち上げるのを手伝ってもらえたら嬉しいです。その場合、どこを持って持ち上げるとよいかなどお伝えしてお願いできたらいいですが、難しい場合は、私が娘を抱っこして、車椅子だけを運んでもらうなどでもありがたいです。

ビュッフェの場合、状況にもよりますが、例えば料理の写真をスマホで撮って見せてもらえたら、これとこれ、とお願いしたりしやすいかなと思いました。

考えよう「あなたの事業所でできるバリアフリー」

後半は、自分の事業所でできるバリアフリーのアイディアをリストにし、各グループごとにシェアしました。

「自分の事業所はまったく障がいのある方への配慮ができていなかったんだなということに気が付きました。2階についてはバーチャルで観覧できたり、ホームページに掲載したりすることならできるかな、と思います」

「何ができて何ができないかを事前に発信するだけでもいいんだなと感じました」

それぞれの事業所からはさまざまな気づきの視点が発表されました。道路のインフラ事業に関わっているという参加者からは、道路の管轄が場所によって違うために、一括ですべてをフラットに整備する難しさを指摘。

「今回のユニバーサルマナーブックがとてもよくできていて勉強になったので、これを持ち歩いて、色んな人と話題にしたいと思います」というコメントを寄せてくれた参加者もいました。

実は前日、神奈川から訪れた熊谷さんとざこうじで白糸の滝と旧軽銀座を巡ってきていました。熊谷さんが白糸の滝で「石がなかったら登れると思う」という話を披露すると、参加者からは「なんかもっとコンクリートを整備するとか壮大な対策が必要なのかと身構えていたが、石をなくすとかそういう小さなことで変わるんだ、と驚きました」という声があがりました。

さらに、熊谷さんと旧軽銀座をまわっていたときに、間口が広く開いていて車椅子が入りやすかった店舗には自然とみんなで入店。そこで同伴者が次々と買い物をした話をすると、参加者は「なるほど」と膝を打ち、環境整備や配慮次第で、利益につながる可能性を感じたようでした。

軽井沢で古くから障がいのある方の支援をされているご夫婦は、1回目と2回目にそれぞれ参加。「もっともっと軽井沢を開かれたまちにしていかなきゃだめだ」と熱い思いを語ってくださっていたのが印象的でした。

まとめ

小川さんは、「自分なんかが言うことは何もないですが」と謙虚な言葉を添えつつ「最初はわからなくて当たり前。失敗してもめげずにチャレンジしてください」とやわらかな激励を送ってくれました。

ざこうじからは、「合理的配慮は、あくまでも当事者の要望がなければ始まりません。要望を伝えるとともすると批判の的にされることがありますが、障がいのある人やその家族も、『こんなことをお願いしても大丈夫かな』といつも不安に思っていることを、わかっていただけたら嬉しいです」と家族としての思いをお伝えしました。

そして最後に熊谷さんがおっしゃっていた言葉がとても印象的でした。

「車椅子になったからという理由でシャッターをガラガラピシャっと降ろされるのではなく、こうやってたくさんの方が関心をもっていることをとても嬉しく思いました。小さい頃何度か訪れて楽しかったこの軽井沢という街に、車椅子になってもまたこうして来ることができて、とても幸せです」

古くから人をもてなしてきた観光の街である軽井沢が、障がいや病気を理由にシャッターを閉ざすのではなく、率先して迎え入れることで、日本の観光地の先駆者になっていく未来が垣間見えた気がしました。

記事制作:THEATRE for ALL編集部

ライティング:ざこうじ るい