投稿日:2025/08/04

トップ写真:「誉ぽん!」の手話表現(左から、中川醇誓、江副悟史、早川代志子)

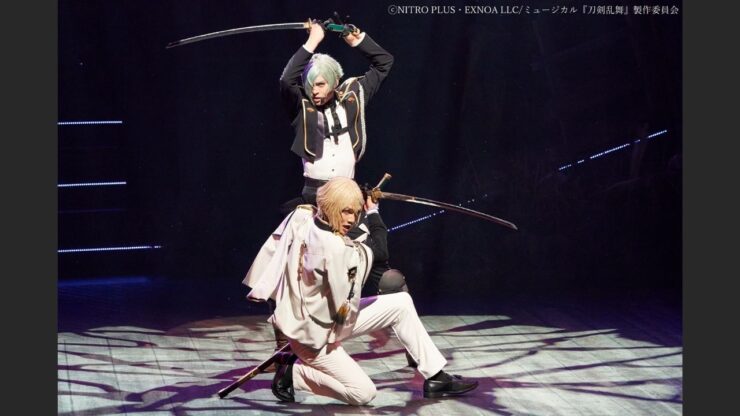

EPAD x THEATRE for ALLとして2024年度に手話版・字幕版・音声ガイド版制作から配信まで取り組んだミュージカル『刀剣乱舞』 髭切膝丸 双騎出陣 2020 ~SOGA~のバリアフリー配信。この度、バリアフリー版制作チームで、本作の制作当初の工夫や魅力を振り返りました。それぞれ前半は手話・バリアフリー字幕版について、後編は音声ガイド版について、お届けします。

手話表現者 江副悟史の古い日本文化への関心

手話通訳・手話表現と一口に言っても、様々な演者・通訳者がいます。THEATRE for ALLでは、ろう者の映像制作者や専門職の方々に相談しながら、作品に合わせた演者の方にご出演頂いています。本作は二部構成になっていて、1部が古典文学『曽我物語』をベースにしたミュージカルパート、2部が歌やダンスで盛り上げるライブパート、となっていて、手話表現としては演劇的な要素と音楽的な部分があり、様々な技術が求められる作品でした。

ここでは、今回ご参加いただいた日本を代表する手話表現者のお一人である江副悟史さんと、手話版と字幕版のバリアフリー制作を担当いただいた聴覚情報文化センターの中川醇誓さん、早川代志子さんに改めてお話を伺っていきたいと思います。

昔の言い回しであることを手話でどのように表現するか

ー昔の言い回しが作中に出てきますが、手話でどのように表現しましたか?

江副悟史、以下江副:今回の作品で意識したのは、古い語源の手話をなるべく使う、ということでした。手話表現というのは時代によって変化していくもので、英語由来の手話も現代では増えてきています。例えば「理解した」ということを示すにあたり「OK」を語源にした手話がありますが、今回の場合は、これはあえて使わず、代わりに日本語由来の「構わない」といった手話を使いました。他にも随所で日本文化の中から生まれた手話表現をできるだけ積極的に使っています。

ーお客さまからのコメントもいくつか頂いています。

時代的な言葉、ミュージカルとしての表現、ルビなど字幕表現はもちろんのこと、古文的表現に該当する語彙や手話表現の難度も高く、いかに翻訳するかも大変だったと見受けられます。『獣』の12345と一ニ三四五を指の向きをあえて変えて数える手話表現がすごく良かったです。 ―お客様の感想より抜粋

江副:ここは、アラビア数字と漢数字の使い分けですね。アラビア数字が導入されたのは明治期以降のことで、それぞれに異なる表現があるのでそれを活かしました。

中川(聴覚情報文化センター)、以下中川(情文):作品の中で「よくできました」といったような意味の「誉ぽん」というフレーズがあり、そちらも時代背景に合わせて単語を選んでいましたね。

江副:はい、語源としては天皇が御簾(みす)を上げるような動作からきている「誉」にしまして、「ぽん」は、演者の方の動きをお借りして翻訳しました。これはよくやる手法なのですが、映像内のどの人物が話しているのかが理解しやすくなります。

古い言葉や歌詞が多く、字幕や手話での表現を考えるのは非常に大変だったろうと推察いたします。おかげでとても楽しく視聴させていただきました。字幕+手話、字幕のみ、両方とも趣が変わって楽しめました。江副さんの手話で、光と闇の表現がお気に入りです。 ―お客様の感想より抜粋

中川:ライブパート1曲目『クロニクル』の歌詞ですね。これは、直訳だと「光」「影」「切り裂いて」を個別に表現するのですが、江副さんの場合は「光」「影」を繋げて表現し、そこに自ら入って切り裂く、という非常に強い表現になっていて、よりメッセージが伝わってきますね。

江副:歌詞としては「光も影も切り裂いて」という一つの文章ですが、光と影を別々に表現すると、動きとしては場面が変わって別物になってしまうような印象を与えます。そこで、光が物体にあたって後ろに影ができる、という無駄のない動きを考えました。映像表現でいうとオーバーラップのような感じです。

ーあえて映像に託す部分、手話で表現する部分はどのように決めていったのですか?

中川:手話をあえて入れない場所はどこか、江副さんと決めていきました。殺陣のシーンは動きを見ることを重視してカット、客席からの拍手の部分は編集時に改めて鑑賞者の気持ちを考えてカットしました。

早川(聴覚情報文化センター)、以下早川:バリアフリー字幕を作るにあたっては、音楽や効果音などの音情報全てに字幕を入れるという方法と、映像で分かる場合にはあえて字幕にしないという方法があります。今回の作品は映像に力があり視覚的に読み取れる情報も非常に多いので、字幕は最低限にするという後者を選択しました。聴覚障害のある方にも確認したのですが、映像を見れば大体わかると。

江副:見える情報の場合は私も手話はやりませんね。例えばドアを開け閉めしたバタンという音は、ドアが見えれば分かるのでいれません。逆に、映像の中でドアが映っていない場合は、手話を含めて演じます。今回でいうと、冒頭のシーンにあった雨の音や三味線の音は手話で演じました。

早川:私が作ったバリアフリー字幕では当初は三味線の音を入れていませんでしたが、江副さんの手話を見て気づき、追加しました。

江副:このシーンの雨の音は、ポツポツと降るところから、段々強くなっていくんですが、映像だけ見ていてはそこが分かりませんので、手話が必要だと私は考えました。照明による青っぽく暗い雰囲気も含めて手話で表現しました。

中川:江副さんは、音の強弱やタイミングを音声の波形も確認しながら表現して調整しているのが、すごいです。

日本的な身体と手話表現

江副さんは、元々大学で日本史専攻だったところ、途中から演劇の世界に入ったそうです。その際に特に日本文化を扱う仕事がやりたいと考え、やがて日本ろう者劇団に入って、手話狂言を始めることになったと言います。「子どもの頃から水戸黄門や笑点も大好きで、テレビの字幕で昔ながらの言い回しや落語、日本語独特の遠回しな言い方、など沢山目にしながら育ちました」と、古い言葉への関心を振り返りました。古い日本文化への関心、またそれだけでなく日本的な身体感覚への理解は、どのように手話にも影響しているのでしょうか。

日本的な「序破急」のリズムと身体

江副:日本文化の中のテンポの作り方として「序破急」があります。まず「序」はゆっくり、そして「破」の展開があって、あるところから「急」で速くなる。これは 狂言における声の使い方の基本でもありますが、私はこれを手話でも活かしています。今回は日本の歴史を描いた作品ですので、そうした日本独特のテンポを入れながら手話表現をしました。

中川:日本的な踊りは、すり足など地面についた動作ですが、そういった基本が江副さんには染み付いています。江副さんは演技指導をする時にも、体幹を意識してグラグラせずしっかり立つように、といったこともよく指摘していますね。

江副:見えないところではありますが、それでイメージが変わりますし、これは手話とはまた異なる技術が必要になります。

中川:ロールシフト(複数の出演者を演じ分ける)でも江副さんの強みが活かされていますよね。

江副:はい、かなり工夫をしています。専門的な話ですが、ロールシフトで身体の向き全体を変えると動きが大きく男性的になり、つま先の向きを変えるだけにすると可動域が小さく女性的になるのです。これは説明してもなかなかわかってもらえないんですが(笑)、上半身だけでなく足の助けも受けて演じていて、つまり体に任せることによって演技に集中できるんです!

ろう者の考え方を理解した「手話歌」を

「手話歌」がTikTokなどを中心に流行って久しいですが、その表現には、賛否両論があります。今回の見所のもう一つは「歌」のシーンですが、ろう者の考え方を理解して作られた手話歌は、舞台などでは多々ありますが映像としてはあまり残されておらず、その意味でも今回の取り組みはとても意義深い、と江副さんは語りました。

「手話歌」の作り方・リズムと文法・余韻を生み出す表現を

江副:歌のテンポに合わせて日本語の歌詞を直接表現すると、ろう者にとってはどうも居心地が悪いのです。私はそこを解決したいと思い、これまでの諸先輩の手話歌を分析してみました。すると、手話文法が壊れていないという共通点があったのです。そこで私は、1小節ごとの秒数に合わせて正しい手話文法での表現を考え、更に歌のイメージを取り込んで表してみたところ、ろう者の皆さんにもご評価頂けたのです。

中川:聴者の手話歌の場合は聞こえた上で表現するので、音の印象が非常に強くなります。江副さんの手話歌は、日本語の単語ごとに対応した翻訳ではないのですが、リズムがありながらきちんと意味が表現されているんですよね。

江副:歌詞だけを追うと文章がつながらないので、申し訳ないけれども、ある意味歌詞は一度捨て、俯瞰的に見た上でキーワードを決めて芝居化する、といった感覚です。やってみると、演者として非常に気持ち良い部分でもありました。

早川:撮影の時も、ご本人が何しろ楽しそうに歌っていましたよね!江副さんの手話歌ファンは結構いるのではないかと思いますよ。

手話歌のカメラワーク

江副:頭の中で映像的なシーンを想像してから手話に翻訳している、という面もあります。例えば『Endless Night』という曲では、満天の星空の下で、星の光で二人の顔が見える、といった情景を想像しました。これは実はいつもキャンプに行っている八ヶ岳での体験を元にしているのですが、そういった実体験自体も、とても大事だと思います。

中川:八ヶ岳から歌の世界を描く力や技があるんですね。

江副:泣かせる技、持ってます(笑)!歌については、聞こえる皆さんとしては聞いて余韻を感じるわけですが、ろう者の場合は手話を見て、余韻を感じられなければいけない。今回の手話歌に関しても取捨選択をしながら必要なところだけ演じています。並行して自分でも歴史背景や史実も調べてイメージをまとめました。

中川:聴者の我々は、ろう者の方々は歌の雰囲気を掴むのが難しいんじゃないかなと考えてしまいがちですが、今回のやりとりで、舞台映像の様々な視覚表現や演者の動きからかなり情報を得て世界観をしっかり感じ取っているということもわかりました。

話題の演目に手話をつけることの重要性

江副:最近ようやく、ハリーポッター、アニーなどの大きな演目で、手話付きの公演が始まりましたが、これは重要なことです。やがて多くの演目が手話対応していくことを目指すべきですが、ろう者の方々も出演者や作品の話題性に注目して「見たい」と感じているので、そういった求められている作品に手話をつけることが最初のステップとしては、大切です。私には聴者の息子もいるのですが、映画などでも今話題のものは、今一緒に楽しみたいので、同時性を重視して対応していくことも重要です。

ろう者の第一言語は手話ではありますが、一方で、僕自身は、もしかしたら、20年後30年後には、舞台手話通訳ではなく、字幕だけで足りる時代がくるのかもしれないと思うことがあります。現状は日本語が苦手なろう者は確かに多いのですが、スマートフォンの普及やSNSの利用状況を鑑みると、日本語を分かる人たちがいずれ増えていくとは思うからです。ただ、だからと言って今現在必要としている人たちを無視することはできません。

直近の課題としては、表現できる人が足りず、育成の必要があるということです。若い人もやれる方が出てきています。私は指導者という立場もあり、彼らの活躍の場を用意していきたいですね。

編集後記

これまでTHEATRE for ALLでは、舞台作品の収録映像のバリアフリー制作とオンライン配信という取り組みを継続的に実施してきました。常に試行錯誤している中で、ようやく、必要としている方、楽しんでくださる当事者の方々との出会い、バリアフリー対応に関心や理解のある舞台関係者の方々との繋がりも増えてきたという実感もあります。

今回の作品は特に反響も大きく、江副さんご指摘の通り、大型演目をまずバリアフリー対応していくことの必要性や意味を実感し、また、歌のバリアフリーという領域の面白さにも改めて気付かされた機会となりました。

写真:淵上裕太

ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切膝丸 双騎出陣 2020 ~SOGA~

バリアフリー配信

名だたる刀剣が戦士の姿になった刀剣男士を育成し、歴史改変を目論む敵と戦う大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」(DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案とするミュージカル。

本作はミュージカル『刀剣乱舞』に出演している髭切・膝丸の2振りの刀剣男士による公演で、日本が誇る様々な文化を紹介するプロジェクトである「日本博」にも参画しました。1部のミュージカルパートでは、日本三大仇討として名高い「曽我物語」を上演。2部のライブパートでは、髭切・膝丸がミュージカル『刀剣乱舞』初登場時から歌い続けている「Just Time」を始め、今回の公演のための新曲やこれまでミュージカル『刀剣乱舞』で歌われてきた楽曲を合わせた全12曲を披露しています。

120分/ 1700円(視聴期間 7日間)

アクセシビリティ

- オリジナル(アクセシビリティなし)

- 日本語バリアフリー字幕

- 日本語音声ガイド

- 日本手話