投稿日:2022/05/16

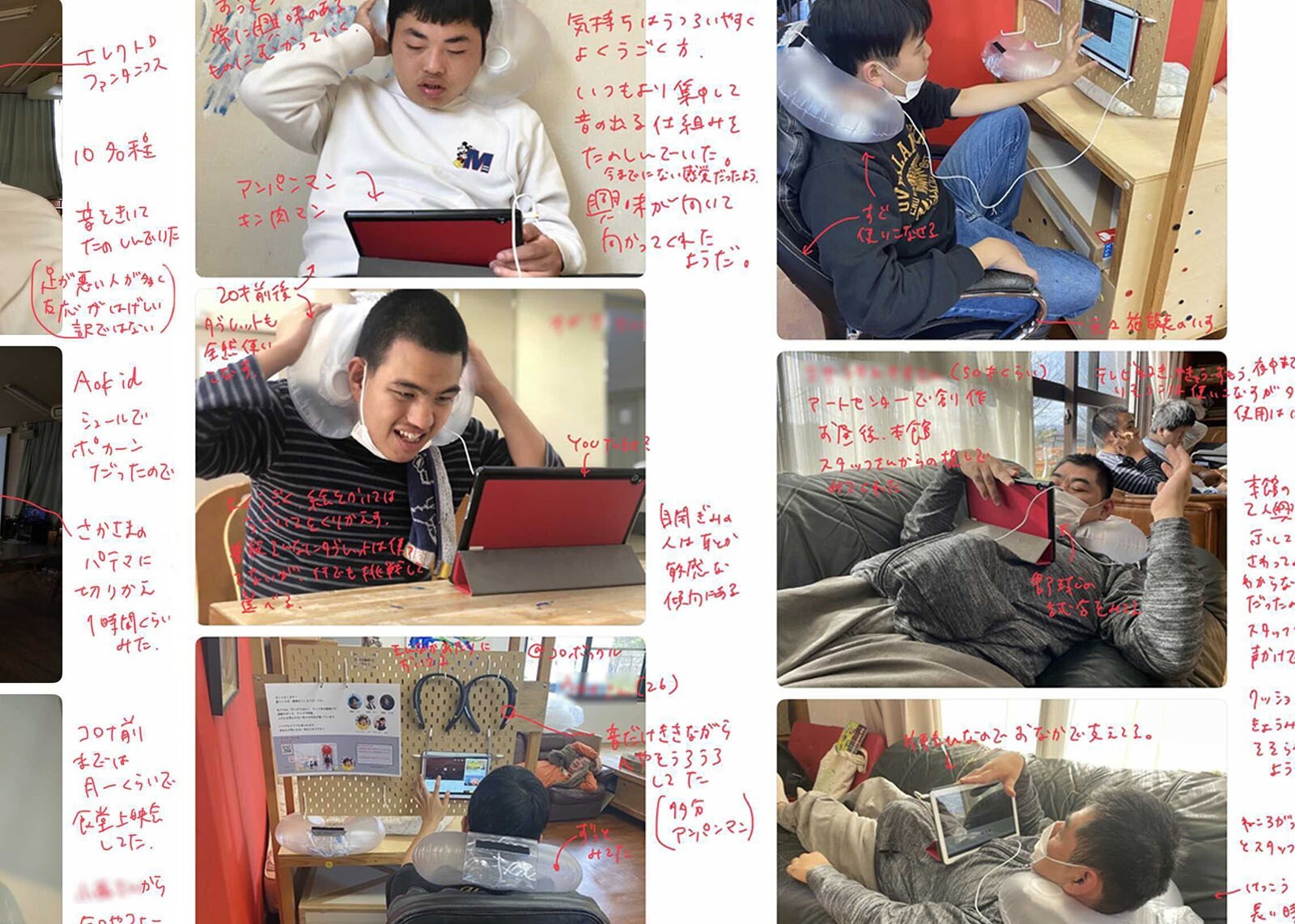

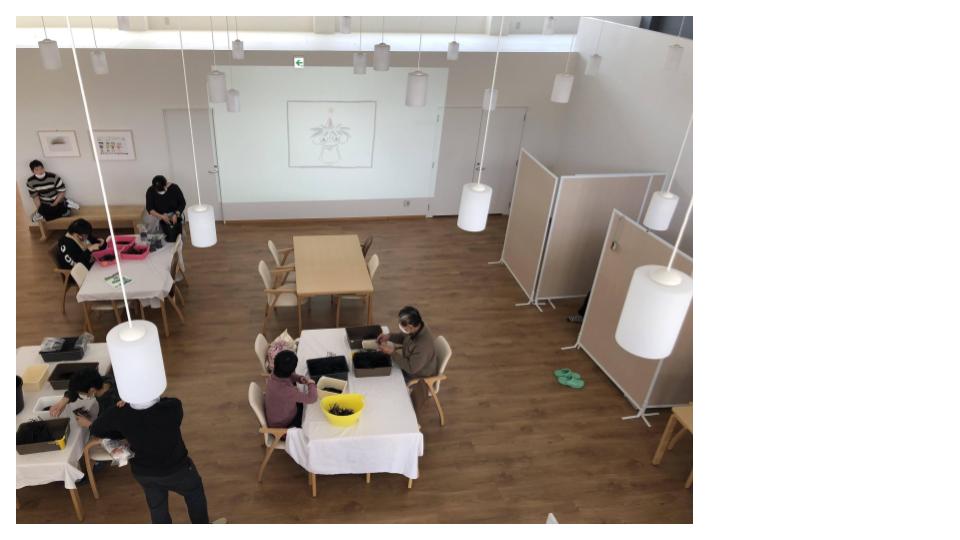

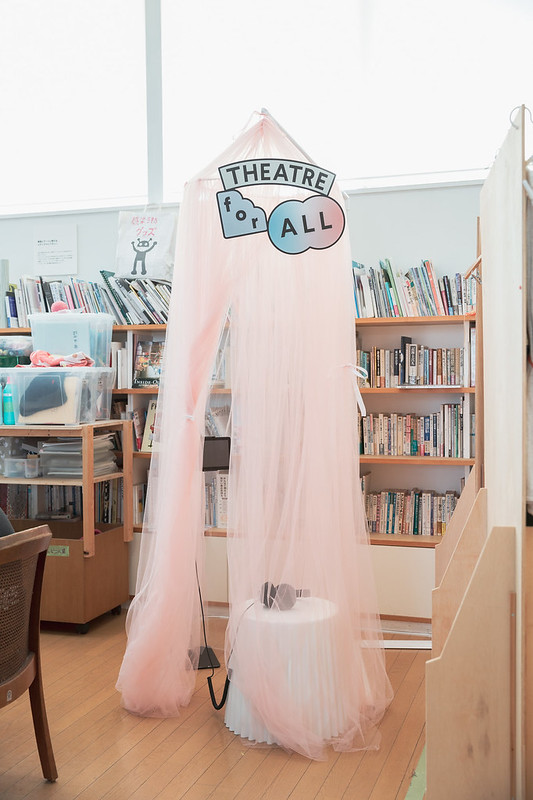

THEATRE for ALLによるリサーチと実践のための活動「THEATRE for ALL LAB」が、より良い鑑賞環境の構築を模索するためにはじめたプロジェクト「劇場をつくるラボ」。その1年間の活動を広く伝え、今後の取り組みにつなげることを目的に、公開報告会が開かれた。3部構成で実施され、第1部・第2部では「劇場をつくるラボ」のトライアルに参加した福祉施設のスタッフからトライアル中のエピソードが紹介され、施設間の意見交換がおこなわれた。第3部では、初回トライアルを実施したたんぽぽの家から佐藤拓道氏、アートマネジメントと社会包摂が専門である九州大学の長津結一郎氏をゲストに、トークセッションが実施された。本稿では、第3部のトークセッションの模様を再構成し、「劇場をつくるラボ」の概要と今後の展望について紹介する。

第1部・第2部の模様はこちら

https://theatreforall.net/feature/feature-4527/

ズレを見つめているのか?

長津|個人的な話からはじめますが、舞台技術セミナーという、北九州芸術劇場と共同で実施している企画を九州大学で実施しています。内容が今回のプロジェクトと似ていて、障害のある方や社会包摂をテーマとして舞台技術になにができるかを考える取り組みです。アーティストを招聘して、北九州芸術劇場と九州大学のキャンパスをオンラインでつないで、高品質な音響・映像通信技術を使ってどんな表現ができるかを、障害のある方たちと一緒に考えています。

そこで感じているモヤモヤと、今日お話をうかがって感じたモヤモヤがすごく似ているなと思いました。たとえば、同じ「社会包摂」という言葉を使っていても、私たちと技術者の方たちとのあいだで意味が違うんです。技術者の方はプロとして、ノイズを聴かせたくなかったり、荒れた映像は見せたくない。ですがこちらとしては、さまざまな人たちが関わる現場ではそうしたノイズやズレのようなものが起こることを担保した現場をつくる必要があるし、むしろズレを大事にしたいという価値観もある。そんな体験を今まさにリアルにしているところなので、今日の話を聞かせていただいて、果たしてクリエイターチームと福祉施設の方とのあいだでズレは顕在化しているのだろうか、と思ったんです。

というのも、あまりにもいい話ばかりなんですよね。本当はもっとズレているはずなんじゃないか。もしズレが見えていないのだとしたら、見つけようとしていないだけなんじゃないかなと。それはおそらく、「劇場をつくるラボ」でなにが起こるといいのかということのヴィジョンに関わることなはずです。なにが起こるといいと思ってこのプロジェクトをやっておられるのか、というところをもうすこしうかがいたいです。

山川|いまあらためて考えないといけないところをご指摘いただいたと思います。

どうやって相手の話を聞くか、どうやって観察するかというコミュニケーション方法のバリエーションを増やさないと、そもそものズレに出会えない。スタッフから話をうかがうだけでない情報を得る方法を考える必要があるように思っています。

「劇場をつくるラボ」としては、コンテンポラリーな作品をもっと観てほしいと押し付けたいわけではなくて、未知なものに出会う選択肢を増やしたいと思っています。福祉施設の方と話をしていると、とくにコロナ禍ということもあって、なかなか知らない人やものに出会うチャンスが減っていて、選択肢をどう増やせるかというところに課題意識を持っておられる。どうすれば世界の広がりのようなものの選択肢を映像越しに提供できるか、押し付けでない方法で提示する方法を考えたいですね。

長津|選択肢を提供したいという思いにはすごく共感します。鑑賞環境によって作品の受け取り方が変わるということを体現しているのが「劇場をつくるラボ」の取り組みなんですね。

ただ、たとえば、ストーリー性のある作品より感覚的なもののほうが反応が大きかったというお話がありましたが、THEATRE for ALLのコンテンツであればすべてそういった鑑賞体験を提供できるのかというと、そうではないですよね。「劇場をつくるラボ」は、選択肢が広がった先にある新しい鑑賞環境・鑑賞体験にまで踏み込みうるプロジェクトだと思うので、丁寧なプロセスを構築してもらいたいなと思いました。

佐藤|みなさんのお話をうかがっていると、施設ごとに環境も取り組み方も違っていましたね。実際に支援をしていると、利用者の方たちはどう目の前の状況を見ているのかわからないまま、何年か経ってようやく気づくことがよくあります。「ぬかつくるとこ」の方がそうした気づきについて話されていましたが、「劇場をつくるラボ」の取り組みがきっかけになって、その人自身がものごとに対してどうアプローチしているのかを気づけたことは、とてもおもしろいと思います。

障害のある人たちが世界をどう見ているのかをお互いに知り合うこと、どのような感覚でとらえているのか、どの感覚が嫌なのか、心地いいのかということを、失敗も含めて知るという機会が大事なんだなと感じました。スピーカーを本来の使い方でない方法で使っていたことも、間違っているかもしれないけれど、それで体験することになにかあるのかもしれない。自分たちの視点を施設の利用者に教えがちなところがあるんですよね。こういうふうに鑑賞するんだよと教えるのではなく、そこを観るのかとスタッフが気づくことができる。こうやってコミュニケーションが生まれるんだという発見があったことが印象的でした。

山川|施設のスタッフから報告してもらうときに、この人はこういう人だという説明と、その人がこういうことをしていたという説明がセットになっていて、その一般化できなさや具体性にいつも感銘を受けていました。やまなみ工房で所長さんに、利用者さんのほうが素直にものごとを判断したりリアクションするから、知らないものに対して身構えてしまうスタッフからすれば、利用者さんと一緒に観ると発見があるんじゃないかとアドバイスをもらいました。特定のだれかのためにではなく、いろんな人の関わり方そのもののために鑑賞環境が機能することがあるのかもしれないなと思いましたね。

見たことのない表現にまでたどり着いてほしい

佐藤|新しい鑑賞体験という意味では、演劇を生で上演しているときにタブレットがあってもいいのかなと思いました。目の前で上演されているけど、タブレットを通して映像として観てもいい、というような。

作品のあいだになにかを挟むことで、より集中して鑑賞できるということもあるかもしれない。音だけでもいい、振動だけでもいい、といったアプローチのしかたをいろいろ考えられる気がしました。

長津|そういったことが「劇場をつくるラボ」の取り組みから生まれることは、鑑賞環境を広げることだし、豊かなことだなと思います。

逆に言うと、現状そういった踏み込み方ができているのかどうか、今日のお話だけではわからない。人にとって鑑賞することとはなにかということを、いろんなかたちで掘り下げられるチャンスが、このプロジェクトにはあるんだと思います。鑑賞環境を試行錯誤してみた先に起こることは、表現自体のあり方が変わることであるはずです。見たことのない表現にまでたどり着いてほしいですね。

兵藤|作品を観るということは、ただ観て終わりなのではなく、鑑賞によってその人に変化を与えることなんですかね。劇場に公演を観に行って終わりではなく、ロビーでいろんな人と感想を話し合うこともふくめて鑑賞体験と言えるでしょうし、鑑賞のあとのコミュニケーションをデザインすることも、鑑賞のあり方を考えることにつながるのかなと思いました。

関連して、劇場ってそもそもなんだっけ、という疑問も浮かびました。舞台をつくるまでの仕込み自体も劇場をつくるプロセスかもしれないし、鑑賞したあとのコミュニケーションの部分も劇場をつくることになると思うので、そもそもの劇場らしさとはなにかを考えるきっかけも、今日のお話の端々にあったなと思います。

長津|「劇場をつくるラボ」を実施する側として、既存のいわゆる劇場を構成している要素のうち、このラインまでは守りたいという線引きを考えたことはありますか?

山川|プロジェクトをはじめたころは、主に空間を扱うクリエイターが集まっていたので、インスタレーション的に空間を輪郭からつくるように劇場をとらえていました。

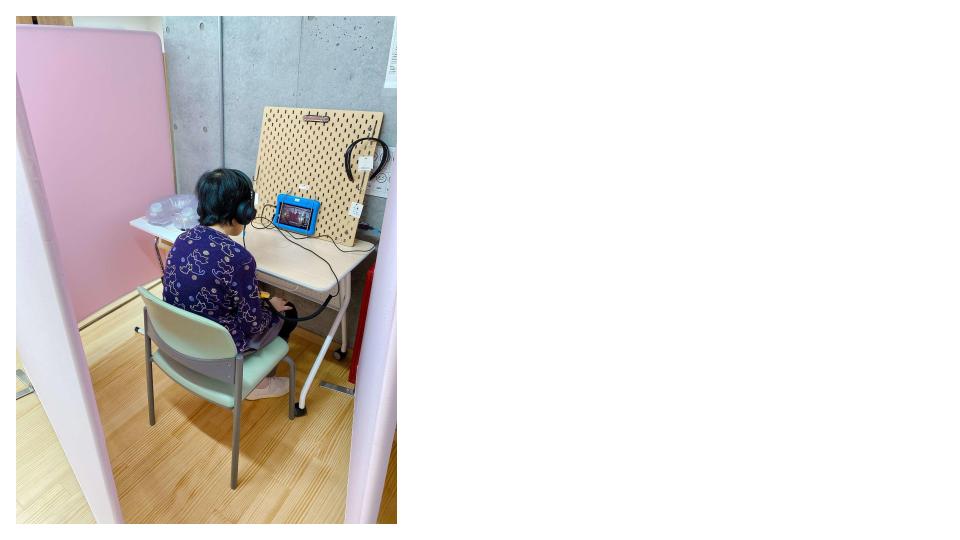

でも、「ぬかつくるとこ」でお試しキットを使ってみた報告を受けたときに、ごろんと置かれているネックピロー型スピーカーのまわりで状況の変化が起きていた。それも劇場的だし、そこにあるものを観ることでなにかが起きている。それまでは、機材だけのアイデアを用意したときに、これが空間や場所をつくれているのかという心配があったんですが、どこにスピーカーを置くかだけを丁寧に考えたりするだけで、鑑賞する状況はつくれるなと気づいたんです。

劇場をつくることは、いわゆる空間をつくるような手付きでなくても大丈夫だと思えました。一方で、とらえ方が拡張した分、ひとりで視聴する鑑賞環境だとしても、ほかの人にその姿がどう見えているかというような、前後左右にいるほかの人を同時に考えることがないと、劇場にならないなという気がしていました。そこだけは気にしていたように思います。いまは、劇場と呼べる範囲をどこまで広げていけるのかに、ぼくの関心がありますね。

劇場的であることが福祉の現場になにをもたらすか

山川|佐藤さんは施設の中でケアもされますし、上演するとなると施設の外に出られますよね。施設の中と外を行き来するときに大事にしていることや、佐藤さん自身が切り替えることなどはありますか?

佐藤|よく利用者の方と一緒に、美術館に行ったり劇場に行ったりすることがあります。メンバーのなかには緊張が強い方もいて、どうしても上演中に声が出てしまうので、ご自身ですごく気にされていたのですが、劇場の方に大丈夫ですからと声をかけていただくと、安心されていました。そう考えると、音を出してはいけないといったことを気にされて、なかなか外に出られない方も多いんだろうなと思います。

自閉症の方も声が出たりジャンプしたりということが起こりうるんですが、本来はそういう人たちもみんな同じ場所にいていいはずですよね。でも、静かにしなければいけないとか、一般的な道徳観に支配されてしまうことが生じる状況があるだろうなと想像できます。

だからこそ、私たちはできる限り外に行くようにと思っています。私たちの道徳観で彼らの行動をなるべく縛らないようにしたい、経験を縛りたくないですね。

兵藤|長津さんがおっしゃっていたズレは、そういったところにも生まれるのかもしれませんね。

長津|ズレることはとても大事だと思います。ズレないと、とりあえず押し付けて、とりあえず受け取る、それで完結してしまう危うさがあります。現場で起きていることが劇場的かどうかは、事業のヴィジョンからすれば大きな問題ではないのかもしれません。なぜそれを劇場的と思うか、劇場的であることが福祉の現場になにをもたらしているのかが大切だと思います。劇場的なものをつくることだけに留まってしまうのはよくないと思います。

こうした実践は、山川さんの言うように選択肢を増やすことですし、同時に新たな表現の可能性を模索するものでもありたい。両方を満たすには、どういうコンテンツなのかの追求だけでなく、その先になにが起きていて、人がどうなるのかを観察する必要があるだろうと思いました。

山川|重要なご指摘ありがとうございました。この活動はこれからも続けていきます。本日いただいたご指摘を踏まえ、アップデートしながら進んでいきたいと思いますので、また報告させていただければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。