投稿日:2025/05/15

去る2024年11月、ソニー・ミュージックエンタテインメントがグループ企業内イベントとして、お笑いとアクセシビリティに関する実証実験ライブ「サステナビリティDay2024」を開催しました。お笑い芸人と障害当事者でもあるクリエイターら3組が挑戦したこの新しい取り組みを振り返りながら、お笑いとアクセシビリティの関係性やそこから広がる様々な可能性を本記事では前後編に渡って考えます。

SAKURAI × 岩田直樹|情報保障がユニバーサルなエンタメ開発に

ギター漫談のSAKURAIとチームを組んだのは、岩田直樹(聴覚障害者/グラフィックデザイナー)でした。言葉だけでなくギターのリズム感も含めて伝わるように、聞こえない人に対しての情報保障の意味も含めた新たな字幕を岩田氏がデザインしました。

SME神山氏は「聴覚障害のある方々にももちろん楽しんで頂けたが、結果として、字幕のおかげで普段は聞き逃してしまう部分の補強にもなり、普段のネタの3倍楽しめたという感想もあるなど、事後アンケートから、聴者にもかなりの好評を得たことがわかった。」と言います。モーショングラフィックやイラスト表現も加わり、視覚的にネタの内容を補強するようなデザイン字幕がユニバーサルな笑いにつながった例といえます。

コール・アンド・レスポンスの課題

制作チームを始め、SAKURAI自身も今後挑戦していきたい点として触れていたのは「コールアンドレスポンス」のパートでした。岩田氏は、普段の音楽ライブなどでも、観客による身振りなどに対して「みんながやっているのに、参加していないと気まずいのではないか?このタイミングで合わせなきゃいけないのか?」など不安に感じることがあると言います。手話でのレスポンスを促すような字幕が積極的にあってもよかった、という意見も出ました。今回、より複雑なのは、SAKURAIが観客に対してレスポンスを求める振る舞いをしながらも、乗り切れない観客との間にあえて作られる微妙な空気が笑いの要素の一つでもあり、このように聴者も全員がレスポンスするとは限らないという点でした。このような状況においては、どのような伝え方があり得るのでしょうか?議論の余地、クリエーションの余地が広がっていることを感じさせた部分となりました。

技術側も共創チームを作っていけると良いのでは?

今後に向けては、例えばVJのような形でグラフィックのパーツをライブで表出できるとより時差も無くなり、多少のアドリブ的な動きにも対応できる幅もできるのではないか、というアイデアもでました。そのためには、聴者のプロンプターやVJクリエイターのような人とのコラボレーションも必要になるかもしれません。

プロダクト開発やサービス設計はもちろんですが、コミュニケーションデザインの現場でも、障害のある方々や様々な立場の人との共創がいよいよ求められています。今回のようなクリエイターのタッグはもちろん、技術側のタッグの必要性にも気付かされました。

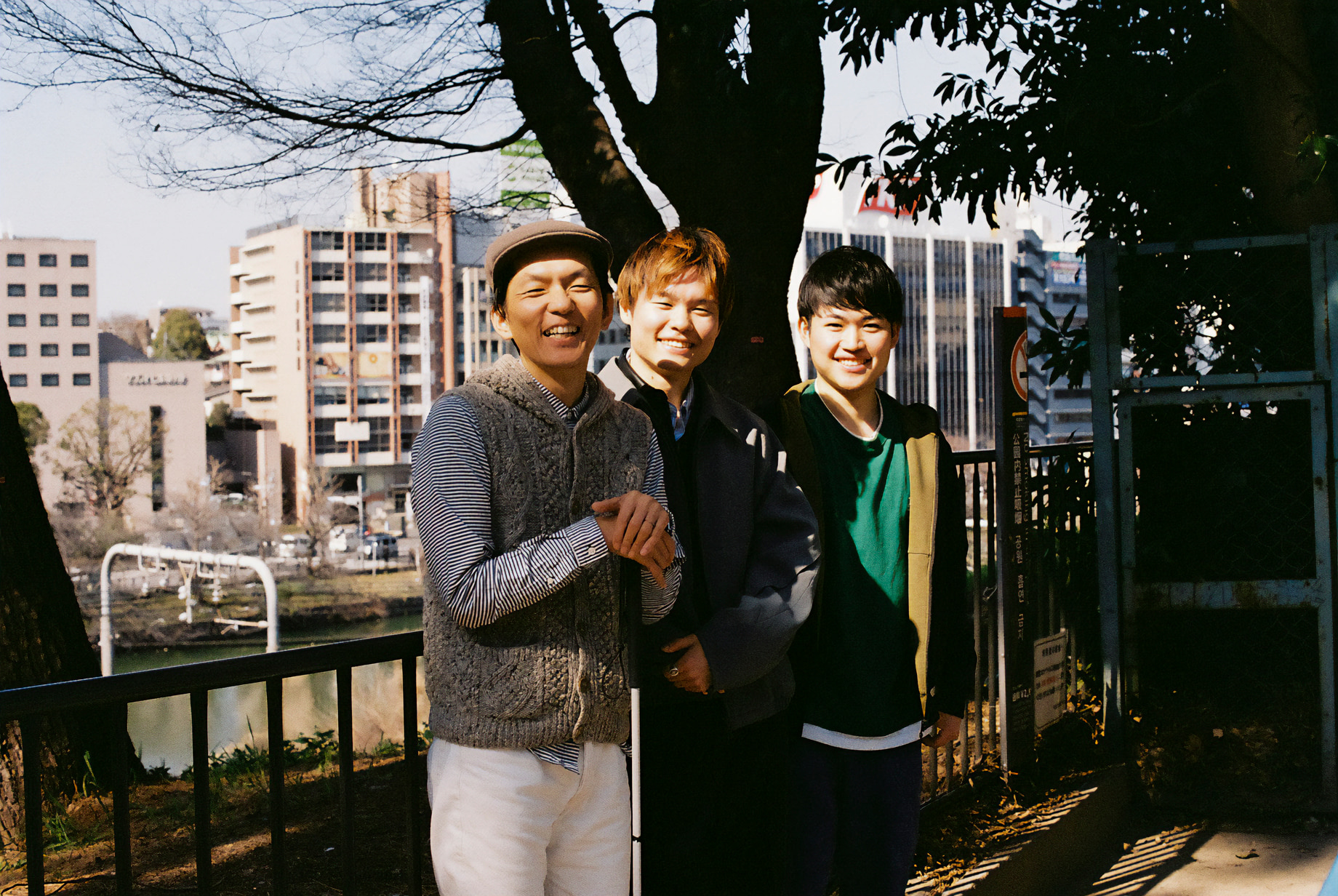

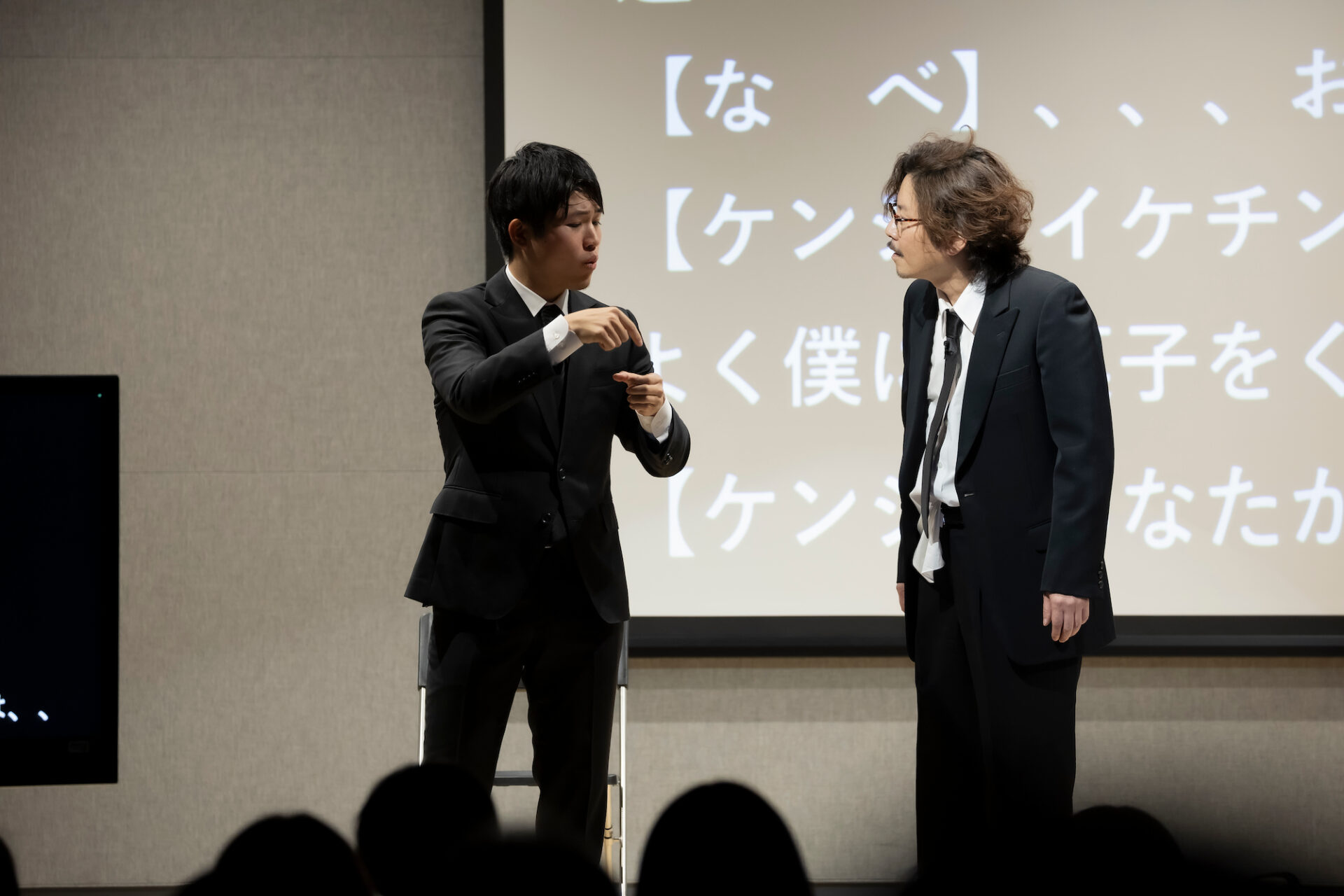

マツモトクラブ × 西脇将伍|ブラックユーモアと障害

作り込まれた台本を元に人間の滑稽さを描き出す、実力派・マツモトクラブと、西脇将伍(ろう者/俳優/手話パフォーマー)がチームとなりました。西脇氏との出会いに触発され、マツモトクラブが彼に当て書きする形で、代表ネタ「弔辞」の続きが書き下ろされます。死者と生者から始まり、やがてろう者と聴者という、異なる言語を使う者たちのコミュニケーション/ディスコミュニケーションの機微から笑いを醸し出そうとする意欲作が誕生しました。

ろう者との出会いから生み出された笑いのアイデア

マツモトクラブが西脇氏に提案したのは、全く新しい役柄であり、二人目の出演者でした。序盤では観客に手話通訳かと思わせておきながら、途中からろう者の登場人物であることが明らかになって観客を惑わせる複雑な役所です。また、稽古を重ねる中では、マツモトクラブが西脇氏の手話演技を見ながら、手話のわからない聴者(マツモトクラブ)が手話を誤読することから笑いを導き出すシーンなども積極的に書き加えられていきました。

笑いを共につくることから、共生の姿が見えた

イベント当日のインタビューでマツモトクラブは創作過程を振り返り「耳の聞こえない方に対して、どこまで踏み込んでいいのかと迷うところがあったが、西脇さんにろう者の方々のブラックな感じのユーモア(デフジョーク)なども教えていただいたことで、一緒に踏み込んでいけるなら、もっといろんな人に笑っていただけるんじゃないかと。新たな発見と今後の挑戦もできそうだという実感がわいた。」と話しました。

西脇氏は、異言語同士の会話は難しく、笑いの文化の違いを感じることも多いといいます。「やっと社会が変わってきて、情報保障の充実が進んできたことは非常に嬉しく思っているが、それで本当に当事者が楽しめてるのかどうかとなると、また別である。情報を届けてもらうだけになっていることも多々ある。笑いのツボや感覚がろう者は独特である。今回は、ろう者と聴者が一緒に創り上げることで、双方が本当に心から楽しめるものに挑戦することができた。このような取組を通して共生を目指していけるのではないかと感じた。」と、語りました。

照明やステージング、字幕表現の可能性

意欲作だっただけに、これから挑戦すべきポイントも多く見つかりました。今回のネタはテンポ感ある会話劇だったので、二人の呼吸に合わせた字幕の見せ方にはまだ工夫の余地がありそう、といった話や、観客の中にも聞こえる人・聞こえない人、その中にそれぞれ手話がわかる人・わからない人がいる中で、各々に向けた情報保障や笑いをより丁寧に想定できると良かった、といった反省も出ました。SMEサステナビリティ推進部サステナビリティルーム課長の竹村謙二郎氏(以下SME竹村氏)は「各種設定をよりわかりやすくするために、照明や小道具なども駆使して、マツモトクラブの意図をより伝わるように演出面を研ぎ澄ましていくと、かなり画期的なネタに高まっていくのではないか。」と振り返ります。今回の実証実験を通して見つかった課題は、まさに今後の可能性の種かもしれません。

障害とクリエーション、障害とアクセシビリティ

今回、まずは「障害のある方と一緒に作る」そして「みんなで一緒に笑う」ということを目的にしました。 誰と作るか?と、誰が観客となるか?これはそれぞれ個別の話ではありますが、様々な障害を想定した届け方をどのように設計していくべきなのか、事後の振り返りで改めて議論しました。西脇氏は「視覚障害者の石井さんたちが作ったネタはまず盲が軸になっていることが大事だった。ろう者へのアクセシビリティは後から考える、ということで自分としては良かった。逆に自分のチームはろう者起点となっていた。文化も異なるし、軸があったほうが中途半端にならない。」と話しました。SME竹村氏は「それぞれの当事者の方にアドバイザーとして入ってもらい、かつお笑いの専門家のディレクションも入れてアクセシビリティ対応も進められるようになると良いのでは。」と今後に向けた展望を語りました。

タブーを超えて、次の一歩を

また、どんな表現にしても違和感を感じる人はいるので、作る側の当事者がどのように納得できているか、考え方や感じ方をしっかり説明することも大事である、と西脇氏からの指摘もありました。考え過ぎずどんどん開いた方がいい、違和感を感じる人がいたら発言してもらい、修正を重ねていくといったオープンな進め方はどうか、と岩田氏は提案します。例えばアフタートークの部分を充実させて創作プロセスを紹介したり、観客の感じる課題を募るようなイベントとしてそもそも実施するのも一つの方法かもしれません。

障害の関する要素を何か触れてはいけないものとタブー視するのではなく、例えば騙されるとか誤解されるといった、快も不快も含めた体験の機会に意味があり、それらも奪われるべきではない機会だ、といった話も出ました。「タブーと思えることでも、これ笑っていいのかな?と躊躇するのではなく、面白いこと言ってんだから笑おう!とみんなで笑える社会になってくると、もう僕らはもう一歩その先に進めるんじゃないかな」と石井氏は語りました。

編集後記

こうした挑戦は、障害のあるクリエイター達と創作段階から共創できたからこそ、そして柔軟でチャレンジ精神のあるピン芸人の方々が果敢に新しい領域に踏み込んでくれたからこそ、実現できたといえます。今回のプロジェクトには、実に多くの発見が詰まっており、本記事では語り尽くせない量のヒントを見つけたように思います。これからも、トライアンドエラーを繰り返しながら、共に議論できる観客や作り手を増やしながら、次の時代のエンターテイメントのありうべき形を模索すること自体が、明日の社会を更新して豊かにしていくことなのではないだろうかと感じました。