投稿日:2024/01/20

はじめまして。このたびTHEATRE for ALL 編集部員となりました、ザコウジといいます。4人の子どものうち3番目の次女ハルが、うまれつき脳性麻痺で全盲、いわゆる“重度心身障害児”です。

現在はフリーランスでライティングや編集・広報などの仕事をしながら、次女ハルが社会の一員として心地よく暮らしていける道を探っています。

「みんなでつくる地域イベント研修会」とは?

障害のあるなしや年齢性別に関わらず、すべての人が映画を楽しめるようにと企画された「まるっとみんなで映画祭2023 in KARUIZAWA」。この映画祭に先駆けて、地域のボランティアさんやスタッフ向けに開催された研修会が、「みんなでつくる地域イベント研修会」です。およそ30名程度の参加者が集まった研修会には、地元の高校生の姿もありました。

それでは、「みんなでつくる地域イベント研修会」の様子をレポートしていきます。

研修会の流れ

1.情報共有「合理的配慮って何?障害の社会モデルという考え方」ー星野麻子(株式会社precog)

2. 講演 障害のある方のアートワーク ー関孝之さん

3.目が見えない「あなた」とアート鑑賞ワークショップ

4.聴覚障害者の方のお話 ー関真介さん、小川拓也さん

5.おもてなし実践(視覚障害者体験・車椅子体験ワークショップ)

6.フィードバック

障害を社会の仕組みから捉え直す、合理的配慮のあり方

まず「まるっとみんなで映画祭」事務局を運営する株式会社precogの星野さんから、合理的配慮についての情報共有がありました。

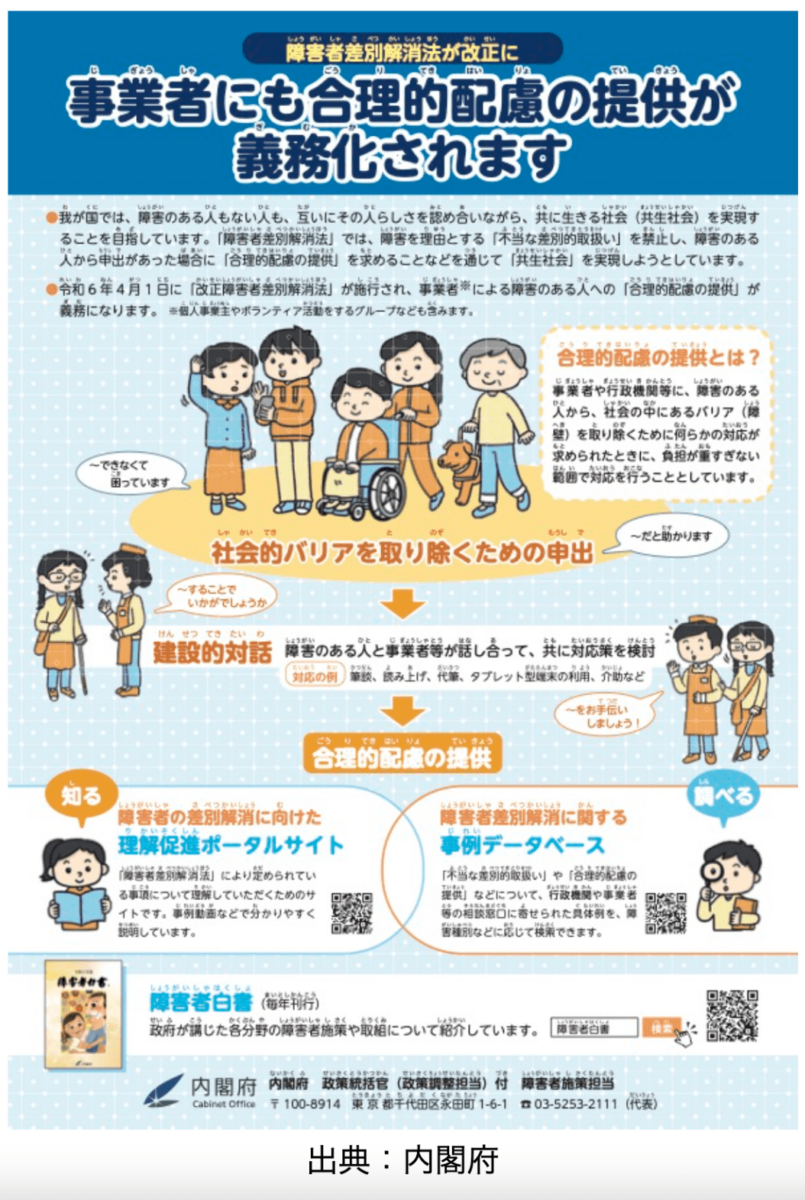

「合理的配慮」とは?

合理的配慮の説明をするには、障害のない人を前提に作られた社会の仕組みに原因があるという考え方が大切です。(障害の「社会モデル」)

生活上の困難が生じたときに、この障害の「社会モデル」の考え方に則って、お互いの事情を考慮しながら仕組みや環境を調整していきましょう、というのが「合理的配慮」です。

※内閣府による合理的配所の事例集はこちらhttps://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/

合理的配慮は、私たち誰もが持ち合わせている個人差を考慮して、それぞれに見合った支援をしましょうという、私たちみんなの話です。

合理的配慮を考えることは、これからの私達の暮らしを考えることそのものです。

困難が生じたら、勇気を出して伝えてみること、そして受け取った側も何ができて何ができないかを考えてみること。そういうコミュニケーションが、鍵になってくるような気がしました。

「表現の向こうに何があるのかを想像する」障害のある方の表現を支援してきた関孝之さんの話

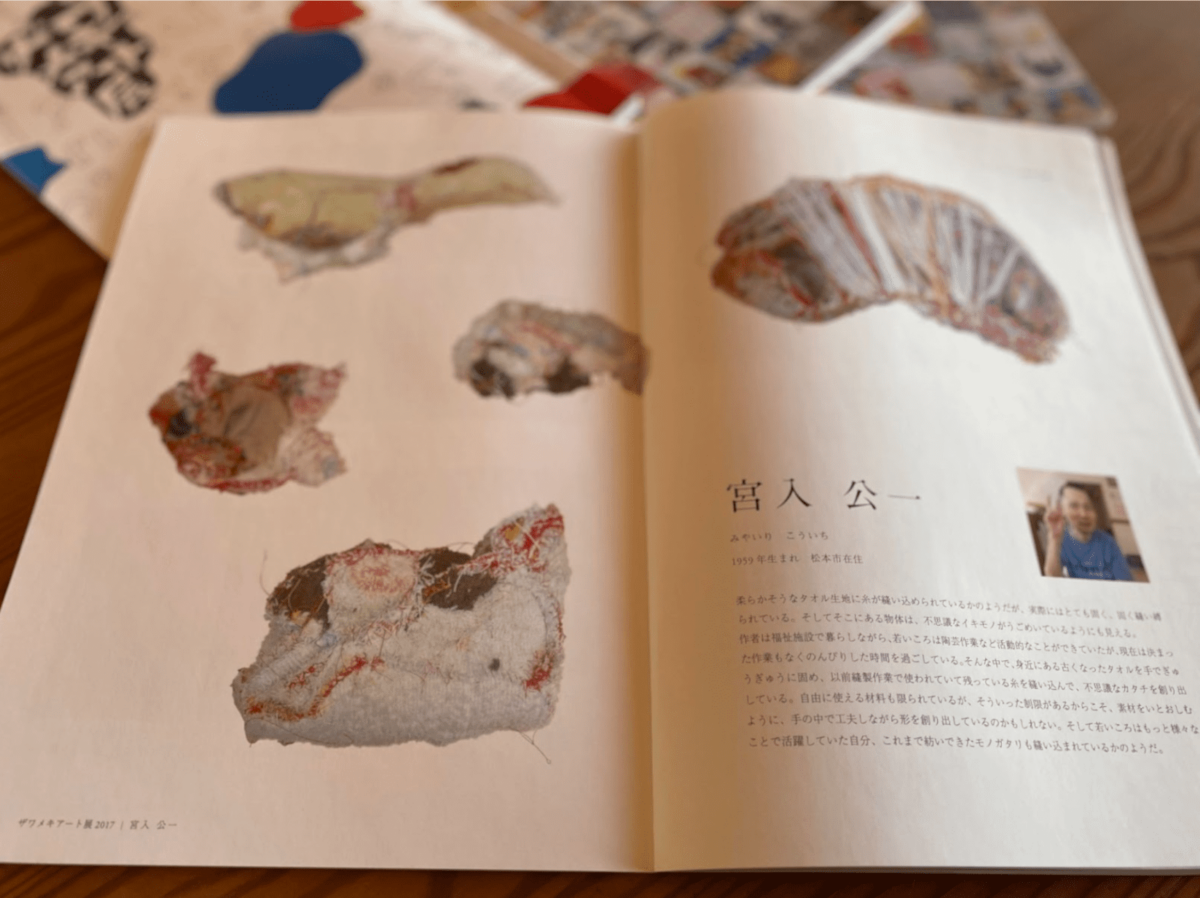

続いて、ざわめきアート展の創設メンバーであり、NPOながのアートミーティングの代表である関孝之さんからの講演です。関さんはご自身の活動を「障害のある人の表現をサポートしている」と語り、お話の中で、障害のある方の表現をたくさんご紹介くださいました。

ガチガチに縫い固められたぬいぐるみは、施設生活が長い方の作品。限られた空間でしか暮らせないことに対する不満や、自分に対しての怒り、さらには「施設で暮らせ」という周りの人たちに対する言葉にならない怒りのような、心の奥底にあるものの表象ではないかと関さんは考察します。

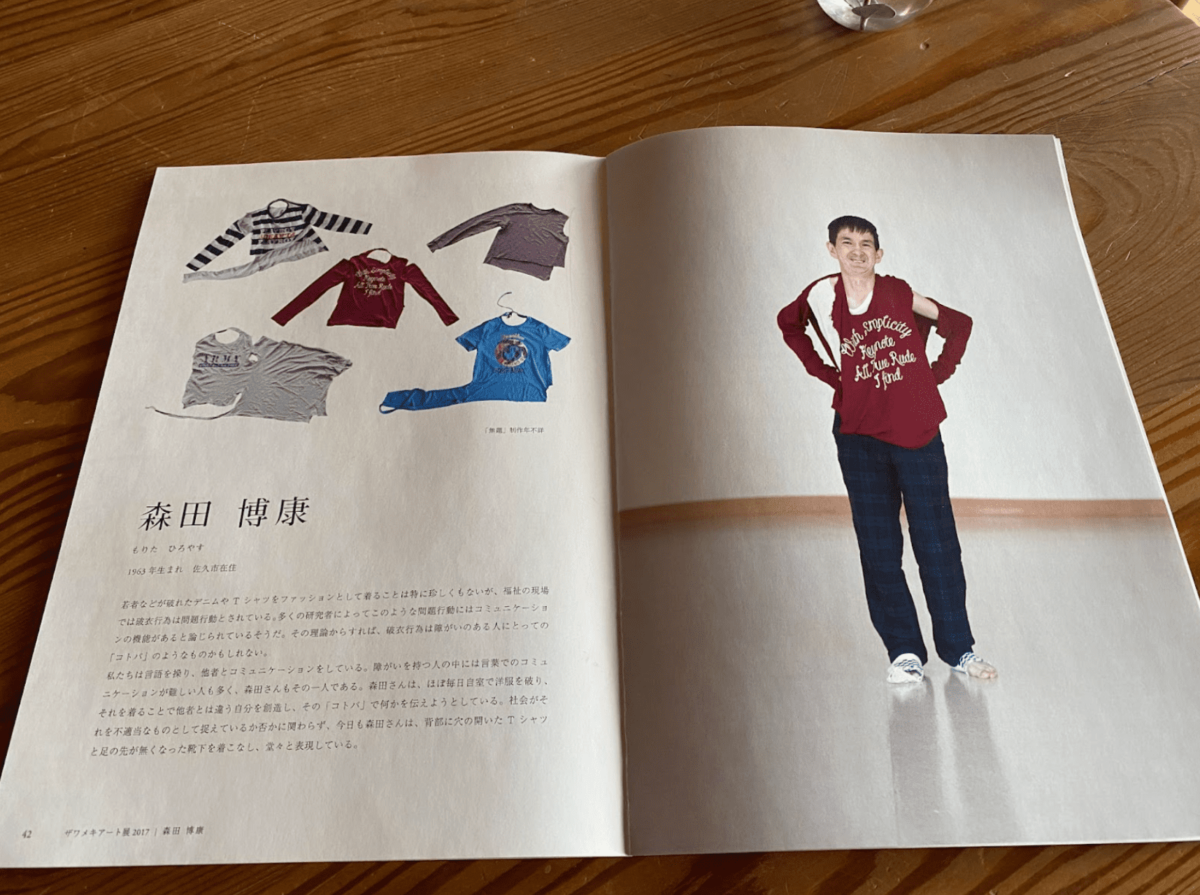

施設では問題行為でしかなかった「服を裂く」という行為をアートとして捉えて展示すると、パンクファッションのようなかっこよさがあると関さんは楽しそうに紹介します。いつも「だめ」と言われてきたその行為が評価された展示を見たご本人は、ニコニコしながらとても嬉しそうにして、その脇でまたジーパンを破いていたとか。

他にも、びっしりと意味不明な文字や模様を書くという行為を何年も続けてきた方のノートも、アートとして紹介してくれました。何年も続けてきた割に、実際には7冊しか残されておらず、おそらく捨てられてしまったのだろうと関さんは推察します。しかしそれが作品といて入選すると、施設の方もその行為をリスペクトするように変化したのだとか。

「施設の人や周囲からしたら問題行動に見えるものでも、それが何を表現しているのかという視点を持つことで、その人は何にみたされなさを感じているのか、という検討が始まる」と関さんは言います。

関さん:「人は誰でも自分の人生を表現しながら生きています。みなさんもアーティストです。『アート』というと遠くなるので『表現』という言葉に置き換えますね。表現を受け止めたら、その向こうに何があるのかということを想像しながら、僕はあちこち回っています。」

「絵ってじーっと見ると、とってもおいしいんです。」 目が見えない「あなた」とアート鑑賞ワークショップ

お話の後は、関さんの監修でアート鑑賞をするワークショップを行いました。ただのアート鑑賞ではありません。2人1組のペアのうち一人は目隠しをして、もう一方が相手に言葉で作品の説明をする、というものです。

絵を改めて言葉で表現しようとすると、いかに普段見えていなかったか、ということを実感しました。普段視覚的に見るときは気が付かなかった絵の細部や色味、構造にまで目がいくようになるから不思議です。

参加者からは、「今まで絵を鑑賞するというのは自己満足だったと感じた。」「言葉の難しさを感じる。」という感想が聞こえてきました。聴覚障害のあるお二人は、目隠しのかわりに後ろ向きになり、手話通訳士の方に相手の説明を通訳してもらうという形を取りましたが、身振り手振りと親和性のある手話は、それ自体がまるで作品そのものようでした。

「絵ってこうやってじーっと見ると、とってもおいしいんです。だから、しっかり味わったほうがいい。」

関さんは楽しそうに話します。

関さん:「視覚障害のある人は、目を開けて見ることができません。でもガイドする人たちは、彼らに説明するということを通しておいしい思いをすることができるんです。絵の説明というよりは、その絵から何を感じたのかを教えてほしい、と視覚障害の人と絵を見に行ったときに教えてもらいました。『私はこう感じた』というのが大事なんです。」

おもてなし実践講座。「困るのはネットより対面でのコミュニケーション。健常者と障害者の壁がなくなるきっかけに……」

研修会の最後は、おもてなしにつながるより実践的な講座を行いました。

まずは軽井沢町内にお住まいで聴覚障害のある小川さんと関さんに困りごとや必要なサポートのポイントを伺い、その後は実際にアイマスクを付けたり車椅子に乗った状態で支援をするワークを実践しました。

聴覚障害のあるお二人にお話いただいた内容からご紹介します。

情報収集の困りごと

<小川さん>

- オンラインミーティングで相手の言っていることが分からないと困る

- 最近、動画やオンラインミーティングには自動で字幕がつくことも増えたがサービスによってはまだサポートが不十分

- 技術の進歩でネット上のコミュニケーションは改善されつつあるが、対面のコミュニケーションの課題はまだある

<関さん>

- インターネットを使って見るのはほとんど文字情報だけ

- ビデオ通話をするときは手話を使うが、健常者は知らないことが多いのでできない。

- これからの時代、自動的に字幕がつくのが普通になっていくのかも

映画祭に向けて

<小川さん>

字幕付き映画は本当にありがたいです。話題の映画に字幕がついていることもあるのですが、この地域では字幕映画の上映がなく、少し遠い劇場に足を運ばないといけないことがあります。せっかく字幕付き映画があるのであれば、近場でも鑑賞できるようになるといいなと思います。

<関さん>

ろう者や難聴の人だけでなく、日本語を勉強したい外国人にとっても、字幕はぜひ必要だと思います。「まるっとみんなで映画祭」も素晴らしいと思うけれど、一般の映画館で普通に字幕映画が見れるようになって欲しいなと思います。字幕映画がより広く上映されることで、障害者と健常者の壁が小さくなることにつながるかもしれません。

技術革新の過渡期だからこそ、資本主義的な枠組みを超えて企業活動のあり方を見直し、ひとりひとりがコミュニケーションを取る姿勢が必要なのかもしれません。参加者からは「聴覚障害のある方の世界をもっと知れたらいいなと思いました。」という声も聞かれました。

アイマスクを付けて視覚障害者の疑似体験をした参加者からは、「目の前のものが見えないだけでなく、方向感覚もなくなり、予測がつかないことが怖かった」「自分の体がどこまでかわからないような不思議な感覚になった」など様々な感想があがりました。「聴覚障害者の方が白杖で歩く姿を見たことがあったが、すごいことなんだと思った」と、障害と共に生活をすることに対するまなざしの変化を語ってくれた参加者もいました。

また、「どのくらいの距離感を保つのがいいのかわからなかった」「どんな声掛けをすれば安心するのか考えた」など、支援する上での難しさを感じた方も。車椅子に乗る体験をした参加者は、「想像していたよりもお尻に振動が伝わってきて、少しの段差でも衝撃を感じた」などと話し、支援のヒントにしていました。

「1回目よりも2回目の方が上達した」「支援してくれる方とお互いに通じ合えたと感じられたことが嬉しかった」「相手がどのように感じるか想像しながらやると仲良くなれる気がした」など、皆さん最後は支援を通じて一人の人間同士として関わり合えることの喜びをシェアしてくれました。

終わりに

イベントの最後に、高校生に話を聞いてみました。

「そもそも街に出ても障害のある方となかなか出会う機会がない中で、今回の体験を友達や先生にも話をしてみたいなと思いました。実際に体験したので、いざというときはお声掛けができるかもと思います。」

彼女が言うように、そもそも障害のある方と出会うことが極端に少ないように感じてしまう社会生活それ自体が不自然なのかもしれません。

「こういった研修会があることによって、地域は変わっていくと思いますか?」

この研修会で大きな力となってくださった軽井沢町社協の高根さんに伺ってみました。

「簡単には変わらないと思います。でも、これも含めて一つ一つの積み重ねなんだと思うんです。」町のみなさんからの信頼が厚い高根さんの経験に裏付けされた言葉が、心強く感じました。

障害のある人がもっと自由に外にでて、街の中で積極的にコミュニケーションをとれる街は、本当の意味ですべての人が相互に関係しあえるコミュニティのある街だと思います。映画祭が一つのきっかけになったらよいし、きっとなる、そう感じることのできた研修会でした。

執筆者

座光寺るい