投稿日:2024/07/19

入門編と企画実践編。2つのコースを並行開催

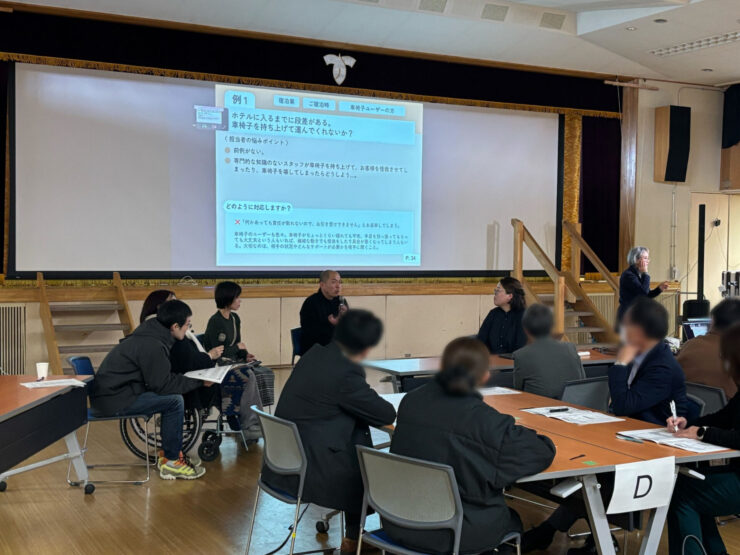

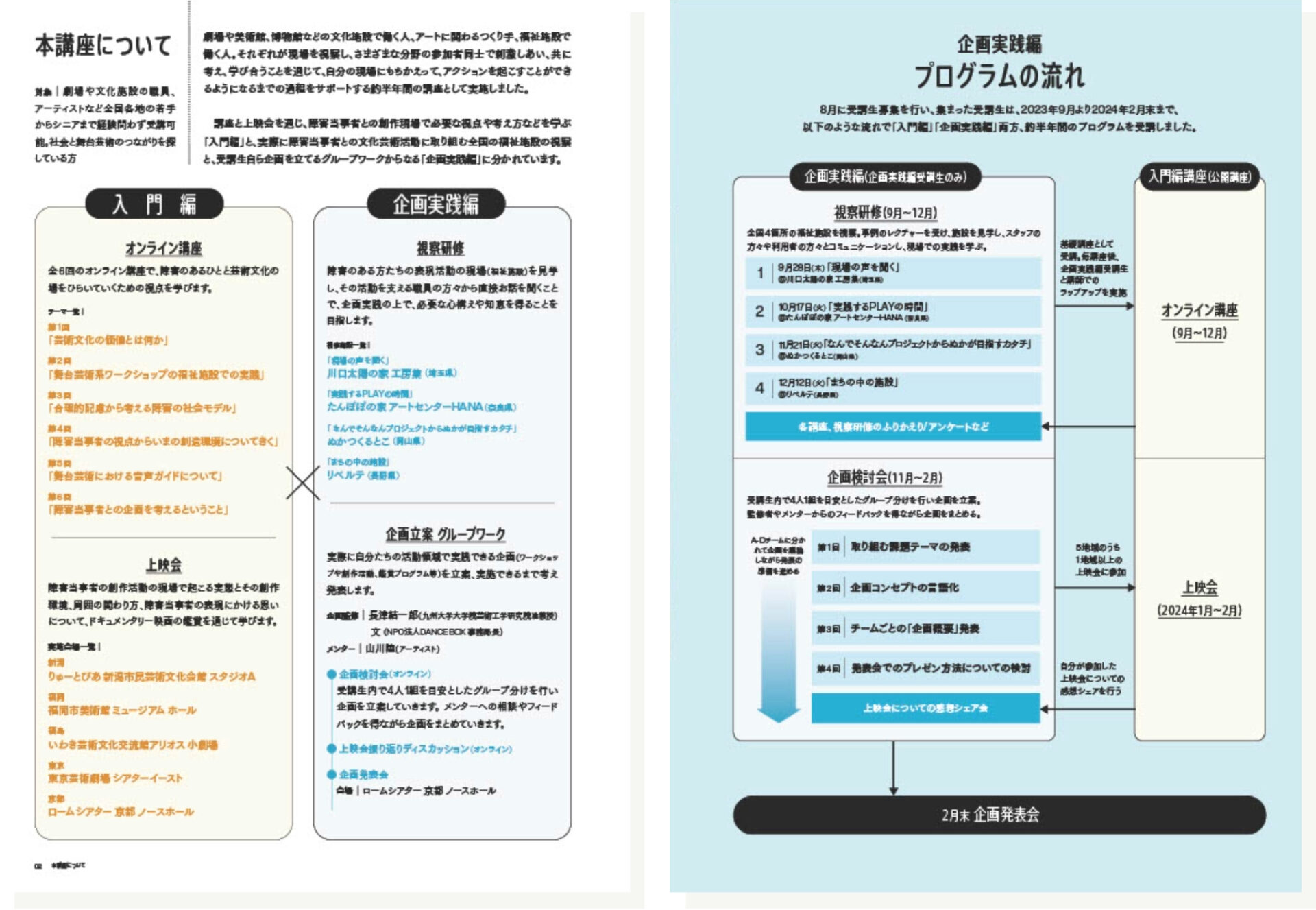

令和5年度、「入門編」では、障害当事者との創作現場で必要な視点や考え方などを学ぶ基礎講座を開催。幅広い参加者を募り、オンライン講座と上映会を開催しました。

「企画実践編」では、オンライン講座、全国各地の福祉施設への視察研修とグループワークによる企画立案プログラムから構成されます。劇場や美術館、博物館などの文化施設で働く人、アートに関わるつくり手、福祉施設で働く人。それぞれが現場を視察し、さまざまな分野の参加者同士で刺激しあい、共に考え、学び合うことを通じて、自分の現場にもちかえって、アクションを起こすことができるようになるまでをサポートする内容となっていました。

埼玉県 川口太陽の家・工房集 ─同じ時代を生きている「仲間」とともにひらく、表現活動の可能性

「どんなに重い障がいがあっても『働くことは権利』である」

川口太陽の家・工房集を運営する社会福祉法人、みぬま福祉会が設 立当初より大切にしてきた言葉だそうです。 埼玉県川口市にある川口太陽の家・工房集は、重度の障害のある方 たちが自分らしく働く場づくりに力を入れている福祉施設で、表現活動 を行う拠点は2箇所。川口太陽の家(じゅうに班・サンだいち班・あおぞら班・き らっと班)と川口太陽の家・工房集(めーべ班)に分かれています。

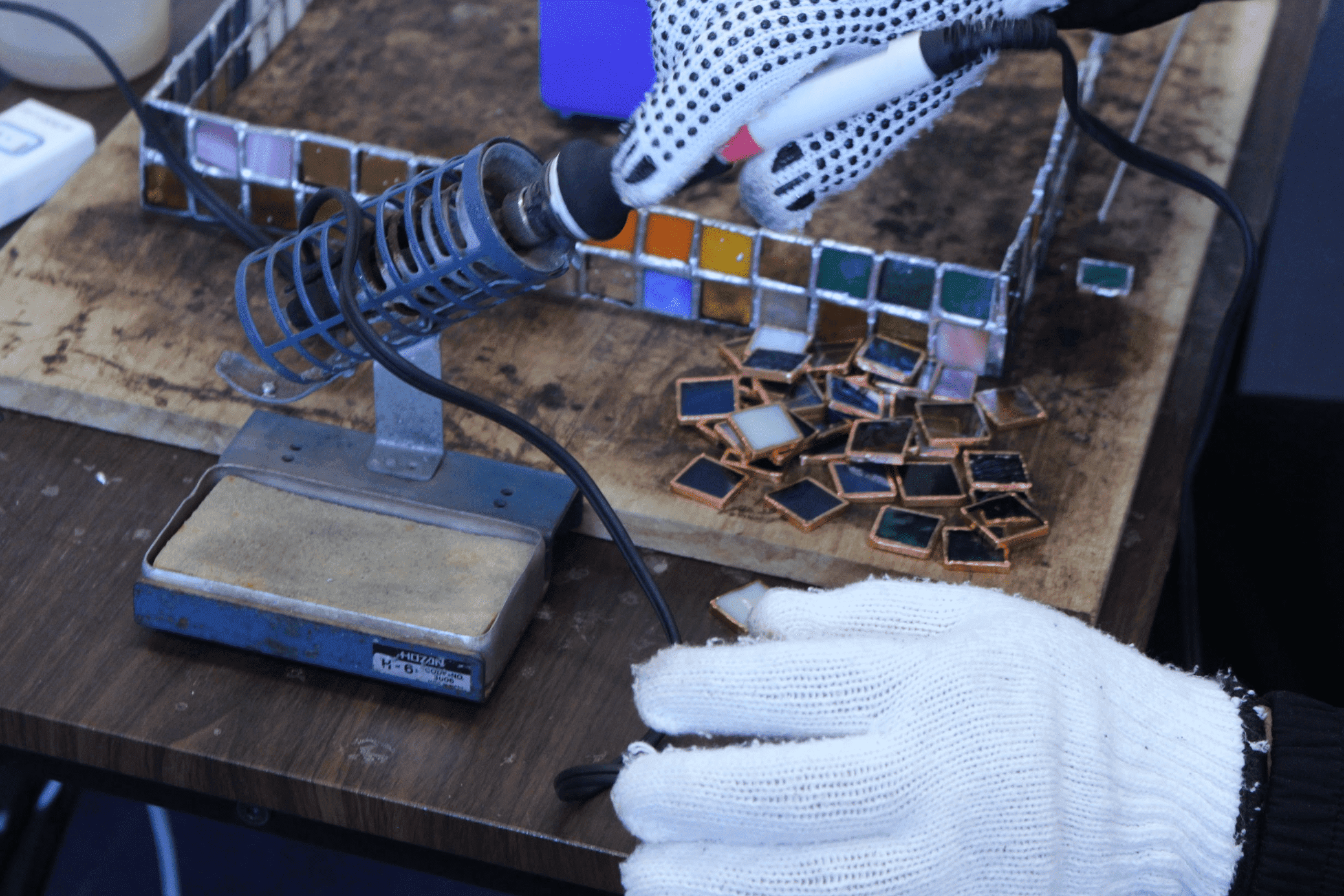

設立当初 は主に掃除に使うウエス(雑巾)づくりや缶プレスなどの軽作業を中心と していましたが、ある女性がその仕事を拒否するという出来事が。当時 スタッフだった、現・工房集代表の宮本さんは、「この人はどんなことなら やりたいと思うのだろう?」とその女性を観察し、絵を描いている姿を見 て、「お祭りのポスターに絵を描いてくれない?」とお願いしたところ、喜 んで描いてくれました。それ以来、その女性にイラストをお願いするように なった、というのが表現活動の原点になったそうです。現在では、絵画、 織り、ステンドグラス、身体表現などの表現活動の幅を広げ、現在57名 程の方が通われており、その活動のあり方も多様です。

才能豊かな仲間たちからの作品プレゼンテーション

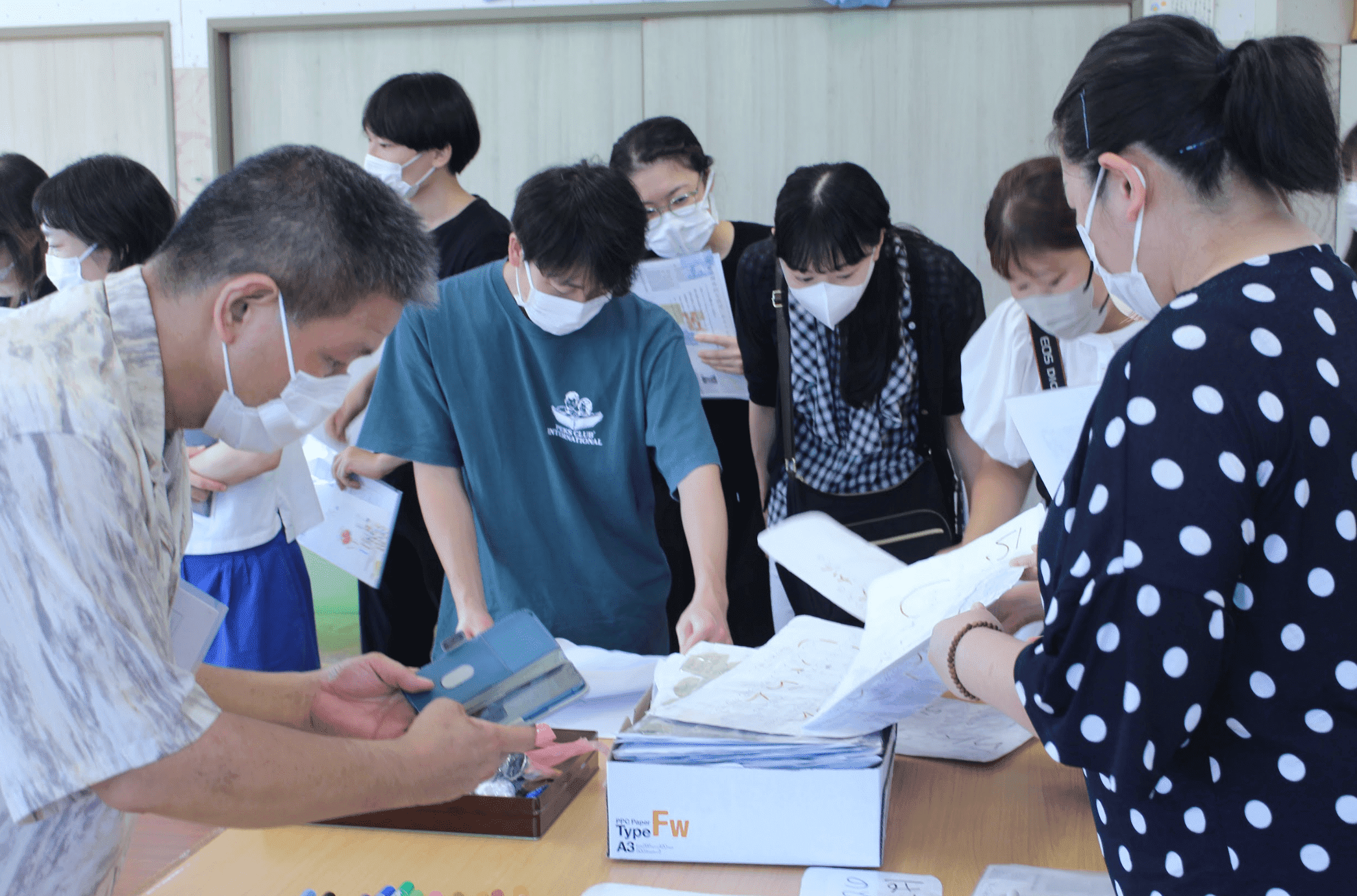

スタッフの方のご案内で、各工房をまわり、表現活動を見学させていただく。研修メンバーがお邪魔すると、ご自身の作品を紹介してくださり、受講生みんなに名刺をくださったり、作品集を見せてくださる方も。地域の企業からお仕事をもらってデザインをされている方、海外の有名美術館に作品が所蔵されている方、見たことのないようなユニークな作品を何年もかけて制作されている方。それぞれの方にとってアートとの関わり、作品をつくることがどうして必要なのか、どうしてそのような制作スタイルが生まれたのか、というお話も興味深いことばかりです。

「作品をつくるということは、仲間にとって、心や身体の状態やペースをあらわしています」とスタッフさん。「どうやってその人の表現を見つけるんですか?」という質問に対して、「すぐにその人の表現が見つかる場合もあれば何年かかかる場合もある。観察して、この人にこれをやってもらったらどうだろう?あ、違った。これはどうかな?と試行錯誤していくことが多いですね」と答えてくださり増した。

「もともと私たちは、美術の可能性から活動を始めてきましたが、動く方の表現も何らかの可能性があるのではないかと考えるようになりました。ダンスのワークショップを2017年くらいから始めています。」とのこと。川口太陽の家・工房集では、メンバーを”共に同じ時代を生きている同志である”という思いを込めて「仲間」と呼びあうそう。建築家、アーティスト、キュレーターなどさまざまな外部のコラボレーターとも共同しながら場づくりをさらに広げています。

受講生の声

●「利用者の個性から生まれる何らかのもの」が作品になり、展示して、海外にでて、実績を作っていくということをやっている。これは障害のある人たちのエンパワーメントとして有効だと思った

●そもそもの出発が美術や建築などのアートの分野からきているというのもあり、空間や関係をどう設計するかということをさまざまな視点から考えてらっしゃるというのが印象に残った

●教えたり、技術を身に付けさせることより、プロセスを大事にしていて、そのさきに発信があるという考え方が素敵

●アーティストや芸大・美大出身者が働いていたり、福祉以外の分野から人が入っているのが良いと思った

奈良県 たんぽぽの家/アートセンターHANA ─すべての人がアートを通じて、自分を表現し、自分を知る

豊かな社会とは、ちがいを認め合う文化をつくり、 ひとり一人が自分の可能性を発揮して、よりよい生き方ができること。

障害のある人の芸術活動の拠点アートセンターHANA、生活支援セン ター、福祉ホーム、カフェ、ギャラリーなどを運営し、地域にひらかれた拠 点として、奈良県内で複数の拠点を運営しているたんぽぽの家。養護学 校に通っていた子ども達が卒業後に活動できる場所を作ろうと、保護者 たちが立ち上げた団体からはじまり、今年で50年周年を迎えます。

たんぽぽの家アートセンターHANAは、アートを通じて障害のあるメ ンバーの活動や仕事をつくり、感性の交感のできるような地域にひらか れた場づくりを目指して、絵画やテキスタイル、陶芸などさまざまな活動 を行ってきました。入り口を入ると、すぐにオープンなギャラリースペース。 1階には、それぞれのプログラムが実施されるスタジオやメンバーの作 品がぎっしり積まれた収蔵倉庫。

スタッフさんは、メンバーそれぞれがや りたいことを聞き取り、「自分でやれることは自分でやる」ことを大切にし ながら、一人一人違ったプログラムで活動できるようサポートしていま す。外部講師を招いての学びの活動、ネイルなどの楽しみの活動、ダン スや演劇、語り、音楽のプログラムまで、幅広い活動があります。

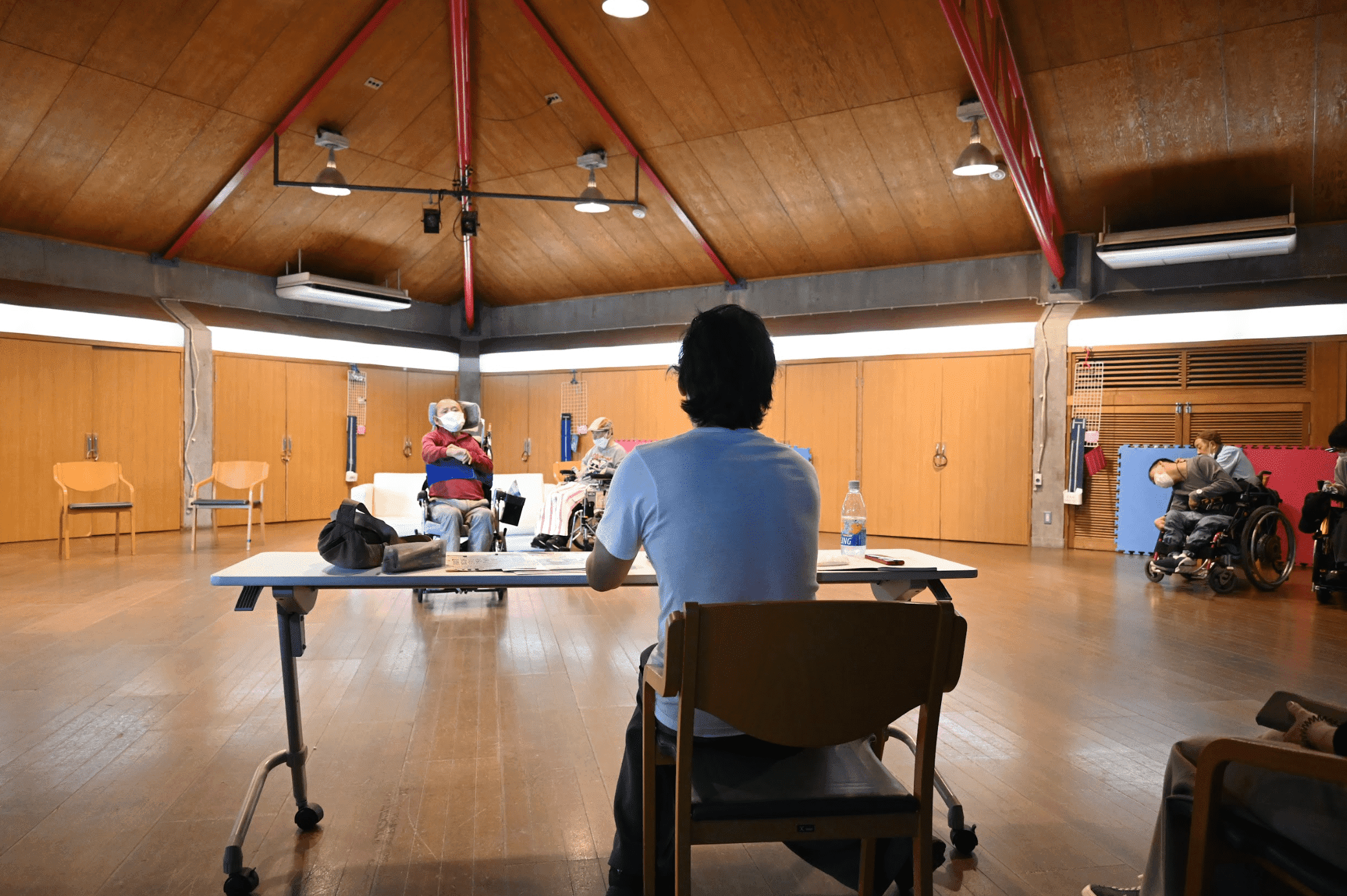

障害のある人の演劇活動。HANA PLAYの見学

さまざまなプログラムのうち、演劇プログラム HANA PLAYを 見学させていただきました。演劇メンバーは、自分で動ける人 も、動けない人も含めた車椅子ユーザー、知的障害のあるメ ンバーと、それぞれのメンバーの日常や必要なケア、得意な表 現を知っているスタッフが、ケアもしながら、共にパフォーマン スをつくり、演じます。

また、上演される題材は、メンバーの日常の中から紡ぎ出さ れるそれぞれの物語を基盤につくっていくのも特徴的。脚本 があって、台詞を覚えて演じるということが、なかなか身体に 馴染みにくいメンバーでも、自分の物語であればスッと入って いける、ということに気づき、演出や脚本を担当する佐藤さん とメンバー、スタッフで独自に編み上げていった創作のプロセ スです。

若い頃からもう何十年も一緒にいて、舞台にも共に立って きたメンバー同士。「普段演劇をやっていてどうですか?」とい う質問に、メンバーそれぞれ「この人はアドリブが多い」「他の 人の表現を真似している」「今度はクリスマスに別のところで 上演したい」など、それぞれの思いや普段の様子を語ってくだ さいました。

受講生の声

●アーティスト集団として、とてもクリエイティブで、大 きなアートセンターである、という印象を受けた

●美大や芸大出身者が多いというスタッフさんたちが いらっしゃるからなのか見せ方が素敵。デザインセ ンス、デザインによって障害のある人の表現活動を サポートするという技術をとても感じた

●HANA PLAYの稽古を見学して、台本を持たずに、 本人の体験をもとにした言葉を、自分の言葉で、自 分の経験として演技していく創作プロセスに興味を 持った

●HANA PLAYの稽古を見学して、ここまで自然に成 立するんだと驚いた。私はこれまで「重度の障害の ある人には演劇ができる」と想像していなかったの だなと気づいた

まとめ

企画実践編には、文化施設職員として、よりインクルーシブな表現の場づくりや企画を深めていきたいという方、福祉の現場でこれから文化芸術の取り組みをしたい方、福祉とアートの実践を学ぶ学生の方など、さまざまな方が参加してくださいました。

企画発表会に向けたグループワークでは、それぞれ課題に取り組んでいただきましたが、企画の内容だけではなく、その過程で、バックグラウンドの違う参加者同士、それぞれの立場から視点を深め、意見交換していったことでみえた気づき、学びも大きかったように感じます。運営側も含めて講座が終わった後も今回の対話から生まれた学びを活かし、インクルーシブな舞台芸術の場づくりを担う人材が増えていくことを願います。

受講生の視点から本講座での体験を言語化した対談レポートも公開しております。

合わせてご覧ください。