投稿日:2024/07/19

文化庁委託事業「令和5年度障害者等による文化芸術活動推進事業」として、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONALが主催し約半年間にわたって実施された、「障害のある人と考える 舞台芸術表現と鑑賞のための講座」。令和6年度も引き続き、開催されることが決定し、現在受講生を募集しています。本レポートは、昨年度の企画実践編で行われた全国の福祉施設への視察研修の様子を前編と後編に分けてお届けします。今年度、本講座への受講を検討されていらっしゃる方も、ご興味を持たれた方もぜひご覧ください。

▶︎前編はこちらから

岡山県 生活介護事業所「ぬか つくるとこ」 ─コントロールしきれないものが糠床をつくり、面白いものを生み出す

「ぬかびとさん」と「まぜびとさん」。関わる全ての人が楽しい場づくり

─あっと驚くようなひらめきも、くだらないと思えるような思いつきも ちょっとずつやってみる。例えば、お風呂の中や、自転車をこいでいると きなどのふとした瞬間。自分のなかで思い立って「ニヤッ」としてしまうこ と。そんなアイデアを形にできたら楽しいだろうなと常々思っています。そ してそれは…「いまだ !」と思うのです。(HPより) 築100年以上の蔵を改装してつくられたという風情ある場所。18歳から 65歳まで、20名くらいの方が通う生活介護事業所「ぬかつくるとこ」。ユ ニークな事業所名は、発酵食品の「ぬか」から来ているそうです。 スタッフや通っている人たちを「ぬかびと」さん、糠床を混ぜてくれる外 部の人を「まぜびと」さんと呼び、関わるみんなが共に楽しむ場をつくる。 それを目当てに人がやってくるようなおいしいランチの提供。得意なこ とでも不得意なことでも、周囲からみてその人にしかできないことを「仕 事」と定義して、とにかくアイデアを形にしてみる。そんな風に「ぬか」をど んどん豊かにしていくような、ゆるやかで柔軟な補助線のようなものは、 関わる人をドキドキさせてくれます。

あらゆることを遊び尽くす!

活動についてのレクチャーと、3チームに分かれて生活介護 事業所「ぬかつくるとこ」、子ども向け施設「アトリエぬかごっ こ」の見学をさせていただきました。 マイペースにものづくりができる、6~18才(小学生~高校生) を対象としたアトリエ「アトリエぬかごっこ」では、施設の中に は、子どもたちが、いかにその空間を遊んでいるかがわかる ような様々な痕跡をみることができました。ものに名前をつけ て遊んだり、コードを蛇の抜け柄に見立てたり、工作された 沢山の銃があったり。 「ぬかつくるとこ」に伺うと、ぬかびとさんたちからの全力 のもてなし!「誰かに名前をつけることを生業にしている人」、 「オセロが強い人」、「重たくないものを重そうに持ち上げる、 ウェイトリフティングを仕事にしている人」。施設に入った瞬 間に、アイドルソングが高らかに鳴り響き、ウェイトリフティング 大会が始まり、受講生のひとりは「どうする家康」というあだ 名をもらったり。施設見学のあとは、地元の美味しいお菓子 をいただきながら座談会。ぬかびとさんたち、スタッフさんの 楽しそうな様子と楽しむ姿勢に、圧倒されながら、たくさんの 元気と笑いをいただきました。

受講生の声

●アートをやろうという感じがないのが良い。障害と名指さ ずに、人の個性を面白がるというスタンス、その人 の個性に応じて社会参加を促す姿勢が、単純にと ても楽しそうであり、生きていくことを肯定している 感じがして、印象的だった

●蔵という、段差などのバリアがありそうな場所で運 営していることに驚いた。バリアがあっても、人海戦 術で移動する、コミュニケーションを大事にされて いるという印象を受けた。「バリアがあるからこそコ ミュニケーションが取れる」

●スタッフさん、外からの人。さまざまな人を大事にさ れていることがいろんなところにつながっている印 象。巻き込まれる人が楽しめる

● 職員さんももぬかびとさんも、楽しいことをするセン ス、デザインセンス、身近なものを生かしたり、見方 を変えるセンスに溢れていて素敵だった

●はちゃめちゃでパワーに圧倒された。「なんでそんな ん」という精神、ケアする側される側という分け方で はなく、実際に関わる中で、「この人はなんでこんなこ とするの?」というのをみんなで面白がっていくとい うのが素敵だなと思った。

長野県 NPO法人リベルテ ─まちと福祉の関係を問う、点在する福祉とアートの拠点

街にあまりにも馴染んでいる。上田市に点在する、文化と福祉の拠点

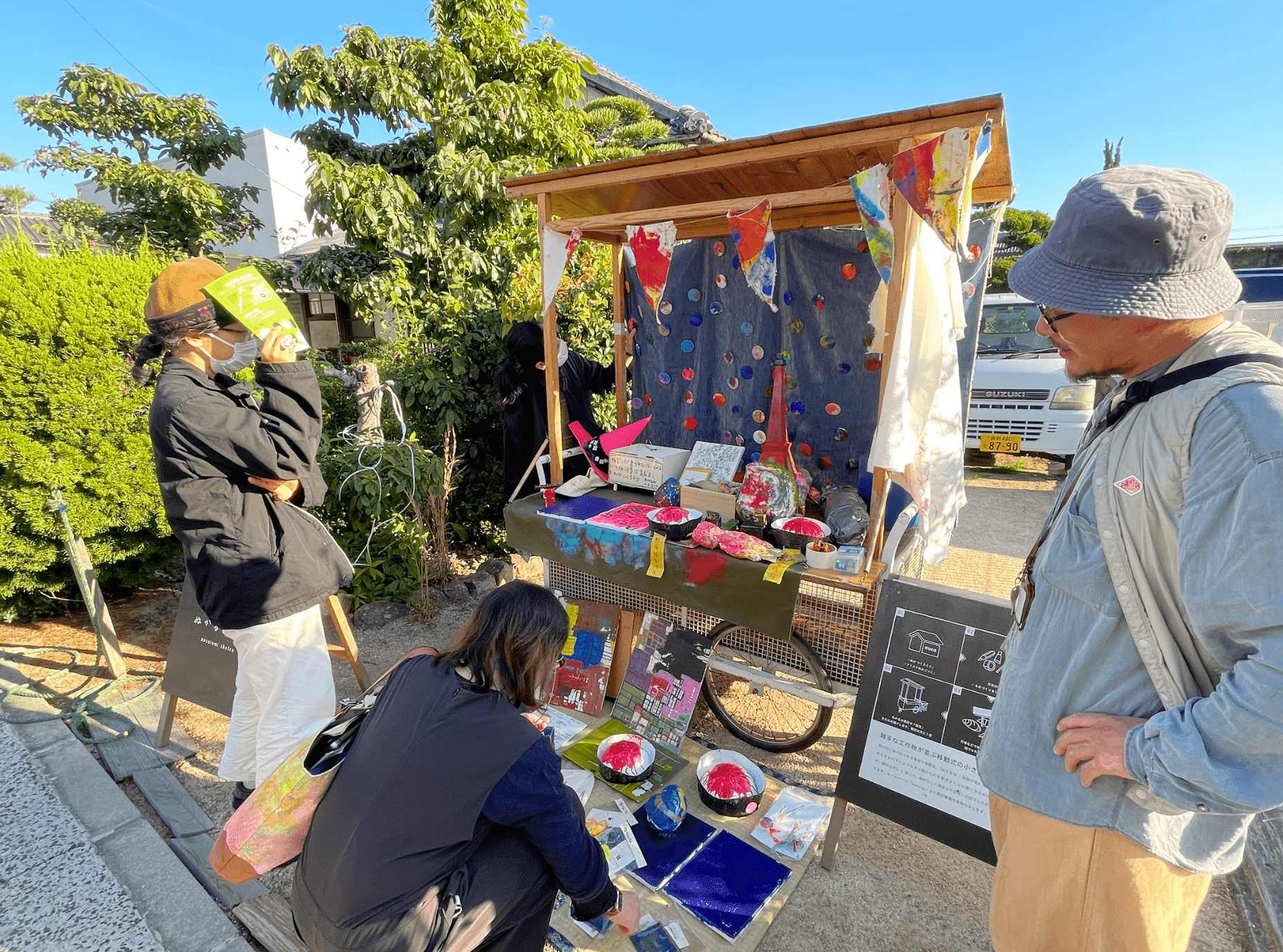

─街を歩くその先々で眺める風景や、ふと手にとったペンで描く線や形、 または自分の何気なく選んだ今日の服装も、大切な個性や自己決定であり 自由です。私たちリベルテは障害のある方たちと、そんな「何気ない自由」や 「権利」を尊重していける社会や人、関係づくりを行っていきます。(HPより) リベルテさんは、「障害のある人の営みやケアを表現活動としてオープン にひらき、ひとつの文化を目指す」という理念の下、地域内外のつくり手や 地域の人たちとの共同でさまざまなプロジェクトを展開されています。 上田市の街の中に複数かまえるリベルテさん。就労支援、自立訓練、 生活介護を行う拠点「スタジオライト」は、大きく分けて3拠点あり、閑 静な住宅街の路地にあるアトリエ「roji」、城下町の街並みの一角にある 「柳町」、住宅の中にあまりに馴染んでたたずむ「丸堀」。トンカツ屋さん を改装した「1の人100の言葉1000の時間」という拠点も新たに加わり、 それぞれが、それぞれに、ユニークな活動を行なわれています。一見する と、福祉施設に見えない拠点も。あまりに、佇まいや在り方が街に馴染 んでいる。そんな印象がありました。

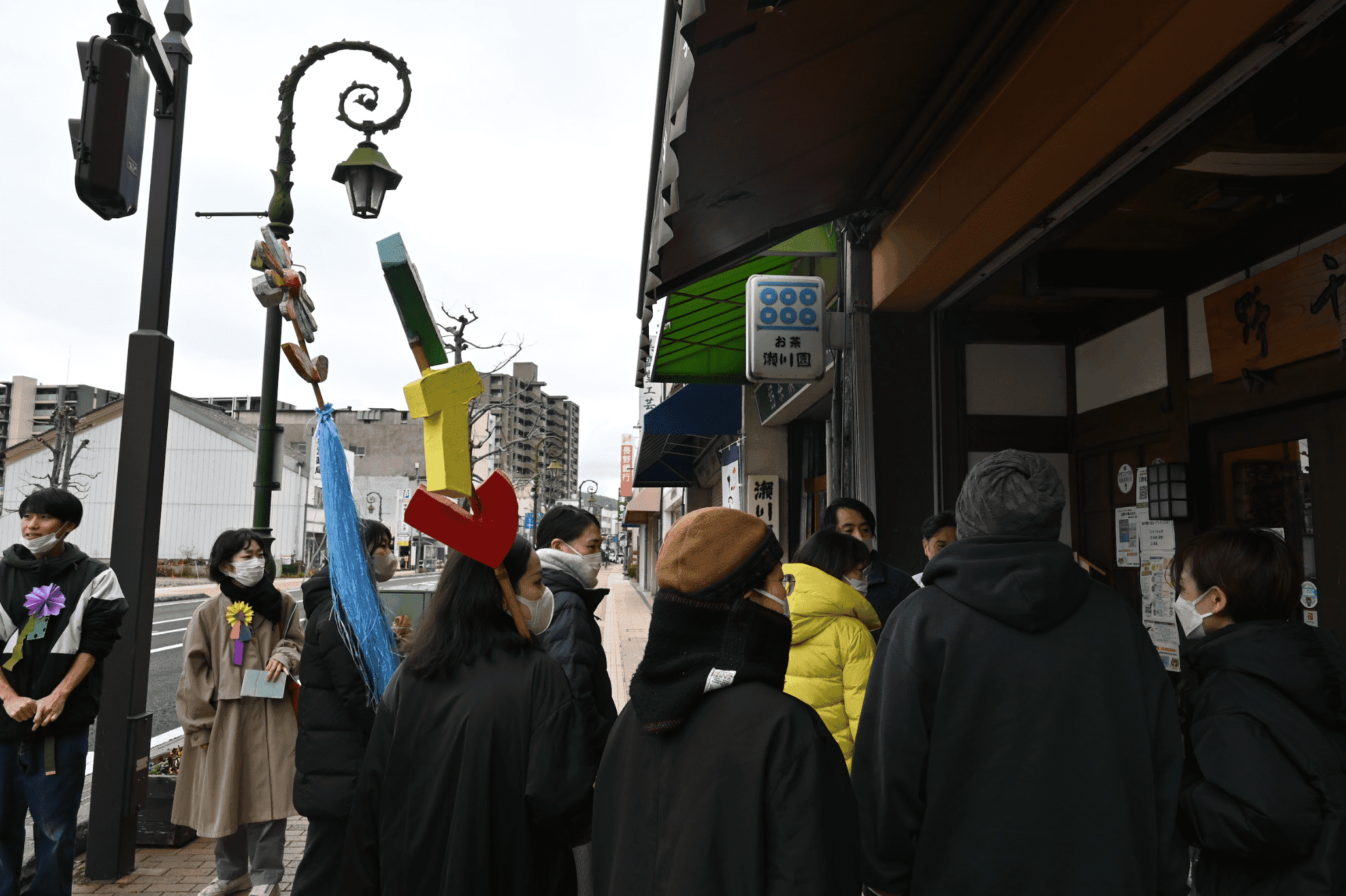

「時間の余白」観察することで見えた、リベルテとまちの関わり

施設の成り立ちや事例についてスタッフの方からお話を伺っ た後は、チームに分かれて街歩きです。今回の視察、参加者 には事前に「まちとの関係性について考えるまちあるきの時 間がありますので、歩きやすい格好でお越しください。」という 連絡がありました。消防団の「まとい」のようなステッキをもっ て先導してくれたのは、リベルテの仲間たち(メンバー)です。街 歩きは、リベルテに通う人が考案したという、3つのコースが 設定されていました。

・上田の町中のグルメを辿ることができる「いつかのいきつけ ルート」、

・上田の駅からリベルテまでの間でトイレを貸してくれるお店 が網羅されている「下的セーフティーネットルート」

・メンバーおすすめの、お散歩ルートから考案された「つるか めおじさんおさんぽルート」。

※こちらのコースは、「路地の開き」の一貫として“リベルテと 世界を結ぶ街歩き”のプロジェクトで考案されたものです。

今回は、「チームにとって思い出深い場所となったコース内の スポットで記念撮影をしてくること」というミッションも与えられ ました。街を歩いていると地域の方がお店から出てきて声を かけてくださってお話が弾むことも。地図を片手に「時間の余 白」を味わいながら、まちや人を観察し、まちと福祉施設の関 係性について体感することができた視察でした。

受講生の声

●個人が集まって集合になった感じの素晴らしさがあ ると思った。集まってきた人同士が関係を持ったこ とで生まれた空気が良かった

●まちの中の一つの拠点。つながってる感じがした。

●街歩きを体感できたのはすごくよかった。

●お菓子作り教室をやっていたところに出くわして、地 域のこどもたちが集まっている様子を見たり、リベル テを訪ねてきた地域の人に話しかけられたりして、 なんだか、人が集う、「公民館」のようだなと思った。

まとめ

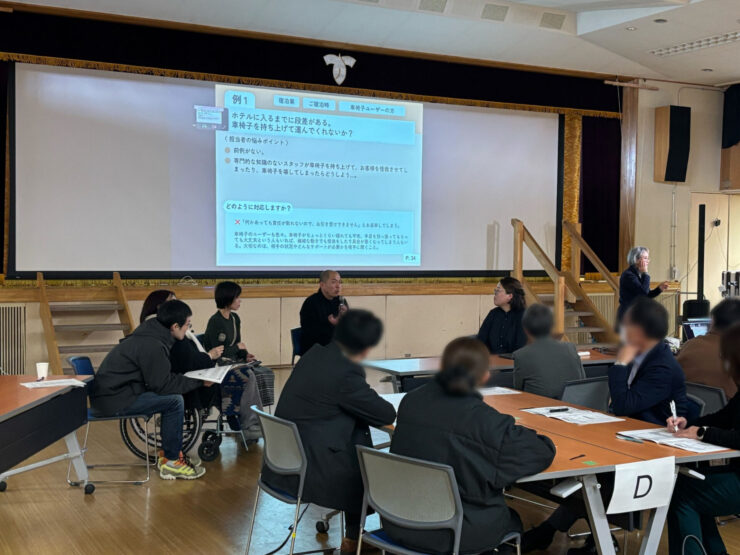

企画実践編には、文化施設職員として、よりインクルーシブな表現の場づくりや企画を深めていきたいという方、福祉の現場でこれから文化芸術の取り組みをしたい方、福祉とアートの実践を学ぶ学生の方など、さまざまな方が参加してくださいました。

企画発表会に向けたグループワークでは、それぞれ課題に取り組んでいただきましたが、企画の内容だけではなく、その過程で、バックグラウンドの違う参加者同士、それぞれの立場から視点を深め、意見交換していったことでみえた気づき、学びも大きかったように感じます。運営側も含めて講座が終わった後も今回の対話から生まれた学びを活かし、インクルーシブな舞台芸術の場づくりを担う人材が増えていくことを願います。

受講生の視点から本講座での体験を言語化した対談レポートも公開しております。

合わせてご覧ください。