投稿日:2025/01/08

身体表現を観客に届ける過程で生じるさまざまな障壁を、それぞれの作品がそれぞれの手法で乗り越え、アクセシビリティをあらゆる人に向けて開いていくためには?

作品に込める思いを、障害のある人、使う言語が違う人など多様な身体とわかち合い、さらなる表現へとつなげていく挑戦の数々を結集させたフェスティバルである「TRANSLATION for ALL」が2023年東京のリアル会場とオンラインで開催された。

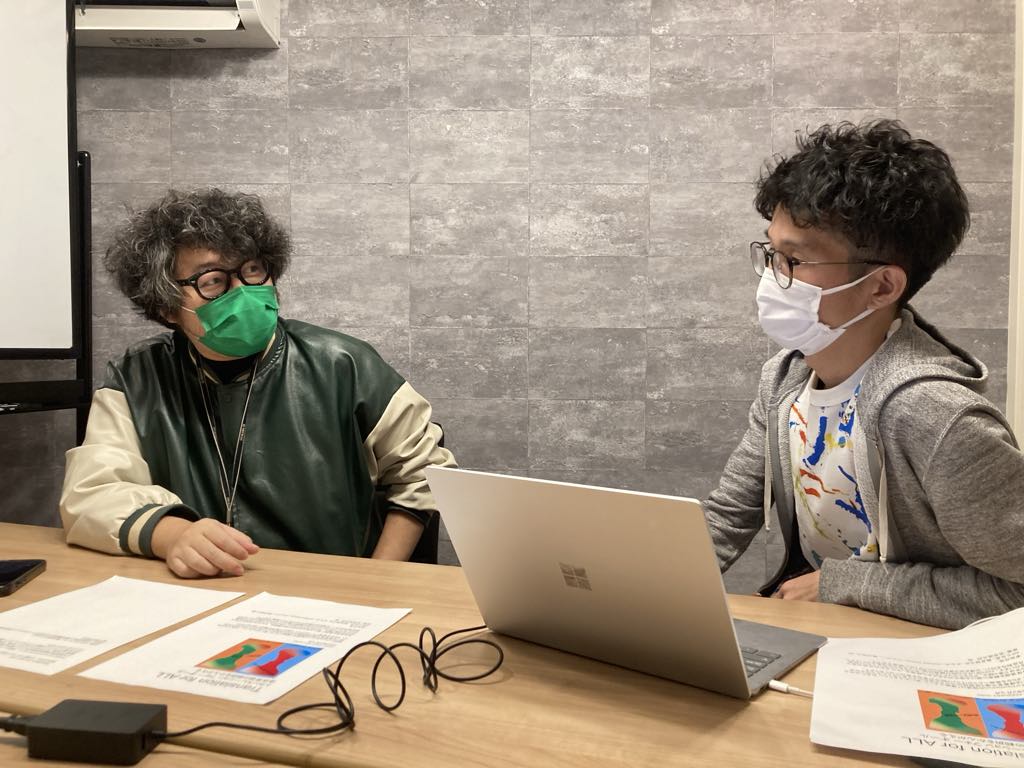

TRANSLATION for ALLでは、「TRANSLATION for ALL LAB」と題し、AR三兄弟の川田十夢さんと、肢体不自由者向けの入力デバイスの企画、開発、販売などを行うテクノツール株式会社代表取締役の島田真太郎さんをお迎えしたディスカッションを実施。「TRANSLATION for ALL」で何をするのか、ということに留まらない、テクノロジーが切り拓くアクセシビリティや身体表現の未来について話し合った。

ゲスト:川田十夢(AR三兄弟)、島田真太郎(テクノツール株式会社代表取締役)

インタビュアー:金森香(「TRANSLATION for ALL」プロデューサー)

ライター:西田祥子

VRで変わる「現実」の身体 バーチャルリアリティで他者の身体を「体験」する

川田:へえ。創業は1994年なんですね。

島田:テクノツールは父が創った会社で、僕は二代目です。去年の9月から代表になりました。

川田:こういうテック系企業の二代目ってあまり聞かないから面白いね。島田さんは技術者なんですか。

島田:僕は技術者じゃないです。父は技術者ですけど。だから僕は自分では作ったりはしないですけど、仕様をつくったりとかは僕がやってます。

もともと僕の姉が生まれつき重い障害があって、知的にも身体的にもかなり重くてですね、四歳のときに急死してしまった。私とちょうど四歳差で、僕が生まれて半年くらいのときでした。父はもともと全然違う分野で、航空機の内装設計のエンジニアをしてたんですけど、ものをつくる技術で福祉分野に何か貢献ができないかということで、テクノツールという会社をつくりました。ちょうどWindows95が出てきたタイミングで、コンピューターとインターネットが使えれば、体が不自由な人たちでも世界中とつながれるという期待が高まっていました。ただ、入力インターフェースがキーボードやマウスが今よりもっと限定されたものしかなかった。キーボードは使えない、マウスは使えない、では、結局パソコンもインターネットも使えないということで、障害のある方向けの入力用のインターフェースを作るところから事業が始まりました。最近はそこから派生してゲームだったりとか、Nintendo Switchの公式コントローラーを監修したりもしています。

川田:コントローラー、そうか入力デバイス。面白そうですね。車いすのYouTuberの寺田ユウスケさんが参加してくれたプロジェクト(NO BORDER)で、生まれつきの障害(脳性麻痺)もあってずっと自らの足で歩いたことも、ましてや踊ったこともなかった方なんですけど。彼の身体を3Dスキャンして、バーチャルな世界で踊る動きと合体させてみたら、自分が踊れるような気持ちになってくれたみたいで。リハビリがはかどったという話をききました。まずはイメージから体の動きやイメージをつくると、「あれ、動けるかもしんない?」と思えてくる。次に進む矢印が見つかる。

島田:脳卒中で半身まひの方の「ミラーセラピー」というのがあるんですけど、自分の身体を鏡に映して、麻痺してる身体を動く方の身体を錯覚させてからリハビリするというもの。それの拡張版みたいな感じですね。すげえ。

川田:それって多分感覚が失われた人もそうだし、これから、まだダンスしたことのない人、健常者のカテゴリにある人でも、これまで踊ったことも走ったこともないような人が、先にイメージから「自分の身体」を通して動きの痕跡を見るってのは何かしら効果ありそうですよね。そこから操作して人を色んな動きに接続するという。逆の矢印が掛け合わさるとまた別の成果につながりそうです。。そもそもゲームは、身体性を簡略化した形でコントロールすることを考えてた。身体の不自由な人にしてみると自由を獲得するための一つのツールだし、僕らにとっては次の段階にいくためのものになる。「身体拡張」というのはいま大きな時代の作り方としてはあるらしくて、そっちの方向にも「入力」という行為は向かっていくんでしょうね。

島田:面白いです。

ゲームから広がる他者への想像力

川田:トランスレーションは「矢印」ですもんね。

島田:逆にしたらどうなんでしょうね?寝たきりの状態の人たちのところに、動ける人が自分の顔を持ってきたらどういう感覚になるか。

川田:それもありますよね。どこにどういう力を介在してもらうと楽になるとか、わかるかもしれないですかね。僕、一回介護のゲームをしたんですよ。

島田:介護?

川田:『デトロイト・ビカム・ヒューマン』というゲームで、介護のゲームとは謳ってないんだけど、人型のアンドロイド三体がでてくるオムニバスゲームなんです。一体が刑事もので、一体がハウスシッターもの、つまり家の中をお手伝いする人。それぞれ役割を持ったAIが主人公なんだけど、ある回で老人の介護をする回があって。ゲームだから空を飛んだり、魔法を使ったり、何でも爽快感のある操作はできるはずなのに、老人が喉乾いてそうだったら水を注ぐとか、プレステのコントローラーでわざわざ「水を注ぐ」というのをやるんですよ。倒れそうな人を支えるとか。バイブレーターが鳴ってちょっと重たくなる。介護とかもコントローラーでやるとか、ゲーム性をもってやるというのは最初の体験としていい。水を注ぐのもタイミングによっては怒られたりする。「喉渇いてねえんだよ!」「すいません!」みたいな。

島田:リアルですね。現実にそういうことありますもんね。

川田:VRって僕らは夢の方向にしか考えないけど、現実方向に操作してみて面白くなるものはあるなと思います。VRを「仮想現実」ではなく「実質現実」と呼んで、アクチュアルな方向にいく動きも実際あります。避難訓練をVRでやったりとか。現実では操作性はそんなないんですけど、身体が不自由な人の使ってるコントローラーを使ってみる、そこからゲーム性を導くというのはあるかもしれませんね。

島田:いま、僕らは「ドローン・アクセシビリティ・プロジェクト」というプロジェクトをやっています(インタビュー当時)。ドローンによって身体機能に制限を抱える人の楽しみや就労機会を増やそうとするプロジェクトなのですが、パイロットとして参加している梶山絋平さんという人がいます。もともとゲームの関係で知り合ったんですけど、彼は視線入力のセンサーと両方のほっぺに押しボタン式のスイッチをつけてて、同じものを両方の足の指にも両方つけてるんですよ。左手の親指も少し動くのでそこにも。彼にとってはそれがベストのコントローラーで、どんどん上手になる。僕よりずっとゲームうまいんですよ。そういうのを入れ替えてみるのは面白いですね。

金森:音楽活動などをされてる方はいらっしゃいますか?

島田:いまは音楽も打ち込みで作る時代なので、コンピューターアクセスができれば作れますよから、やっている方もいます。うちの社員で作っている人もいます。

金森:何か参加型のイベントがあると、作ってらっしゃる技術が使えると思いました。

島田:なんか遠隔で動かせたらできますね。

金森:今回できるかは分かりませんが、「収録した音声データを寝たきりの方が動かす」みたいなこともプロジェクトによってはできるかもしれません。

川田:そういう装置をつければ、リアルタイムでできますよね。リアルタイムでつなぐのは入力さえできればできちゃいます。

金森:ARですか?

川田:見た目にはARだけど、接続してるものは通信ならなんでもいいです。スマホでもWi-Fiでも、接続先がたとえば肢体不自由の人だったらインターネットでつながってて、AR上で誰かに接続して操作を紐づければいいだけ。

金森:とりあえず参加してもらうのも夢じゃない?

川田:夢じゃないです。

島田:梶山さんも『ゼルダの伝説』とか、クリアが難しいと言われてたゲーム、かなり入力難易度が求められるゲームをどんどんやってるんで。その操作の方向性をAR上のキャラクターの誰かにもっていけばいいってことですね。

川田:それも「トランスレーション」ですよね。リアルタイムであれ非同期であれ参加してるわけですから。

金森:テクノロジーを活用するからこそ参加できる作家や観客をつくりだしていきたいです。

「障害」がテクノロジーを介して「付加価値」に変わるとき

川田:吉藤オリィさんのプロジェクトも、テクノロジーを介在させることで、肢体不自由な方の社会参加の場をつくっていますよね。

島田:オリィさんはあの『OriHime』というロボットを中心にいろいろやられてますよね。我々は、どちらかというとその裏側にある入力技術を開発している立場です。その技術を活かす応用先の一つが『OriHime』かもしれないし、ドローンでもゲームでもいい。

川田:ゲームにもハードとソフトがあるように、テクノツールさんは、ハードのコントロールをしようとしてるんですね。

島田:そうですね。僕らは一人一人の個性みたいなものをより直接的に世に出していこうとしている。

川田:テクノツールさんの場合は、その人が動く部分で、過不足なくコントロールをやるということですね。いろんなコンピューティングがあっていい。もっと出し口が色々あったほうがいいってことなんですよね。

島田:そうなんです。出し口を増やしたくて。

川田:入力はいろいろできるけど、出力をね。

島田:はい、出力を増やすってことは、テクノロジーも必要なんですけど、社会側の変容も必要なんです。オリィさんは『OriHime』のカフェのような社会側の変容もやっていて、そういうのを増やさなきゃいけない。僕らは、今年から障害者の就労支援施設を作る予定です。(その後、2023年12月に開設)めっちゃ重度の、通勤とかできないけど家からテレワークするような人たちをもっと仲間としてたくさん迎え入れていくことで、もっといろいろなアクションを作ろうとしています。そのひとつがドローンです。ドローンっていまは1台ずつ制御していて大変ですけど、いずれ群として制御するようになって、1人で何台も監視して緊急時だけちょっと操作する、そんな時代になってくると思うんですよ。寝たきりの方が代替するなら、個別に操作するよりコンピューター制御のものを代替する方が簡単なんです。だってキーボードとか入力装置を制御できればいいだけだから。複数台のドローンを一人の人が管制する世界のほうが、肢体不自由の人が活躍できると思いますね。

川田:たしかに。一台一台ドローンを操作する時代から、AIの進化とかもあって、それがほぼ自動運転と同じになって、天気とか見て最適なコースをある程度操作できるんですけど、要所要所で人間がいないとまずいところがあって、管制となるべき人がいる必要がある。その時にすごい活躍できそうですよね。

島田:そうなんですよ。

川田:ドローン宅配の後ろで、今まで「障害者」と呼ばれていた人がすげえ活躍してるというのはひとつの夢ですね。夢だし、人手が足りない時代にめちゃめちゃ活躍できる。

島田:「障害者」と呼ばれていた人が、過疎地とか人手不足とかの社会課題解決の担い手になれるのは大きいですよね。他にも、企業への人材研修とか、やってみたいですね。僕らが想定してるのは、体は不自由だけど知的労働には携われる人たち。彼らのオリジナリティが出せるところはどこかなって考えたときに企業研修がいいかなと。講師もやるし裏側もやるしで面白いものができれば、チームビルディングもオリジナリティも出せて面白いかなと思ってます。あと僕らはテックもあるので、「御社の商品アクセシビリティどのくらい確保できてますか?」ってことを当事者が伝えていくってことができれば、彼らだからこそできる事業になるので、高付加価値高収入につなげられる。

川田:そういうのを整備してでできるようになったら、もはや国内じゃなくてももはやいいかも。海外でもいいし。

出力先の可能性—となりあう「技術」と「芸術」

島田:前に面白かったのが、ゲームしてる梶山さんがこの間「僕はあんまり知的労働は得意じゃない」と言ってたんですね。動画を作ったり文章書いたりとかはできるんですけど、「知的労働は得意じゃない」と。「それより体を動かす仕事の方が好きだ。だからドローン飛ばしたりする方が好き」って言ってて。僕らからしてみたらほとんど身体動いてないんです。「なるほどー」と思いました。それも肉体労働に入るのかって。それは五体満足の人たちにはわからない身体感覚みたいな感じがあるんですよね。そういうものをダンスとか身体表現につなげられたらすごい面白いと思いました。

川田:技術と芸術は隣り合ってると思ってて。僕は、学生時代下働きを結構やってて。道路の表面のアスファルトをスコップでぶっ壊したりとか、そういう身体表現というか。土方って言われることが結構気持ちよくて。もう手で掘るんですよ、環状線とかを。それで手で掘る大変さを知ると、一気に掘削してくれるユンボを使うおじさんがスーパースターに見える。僕ら手作業でずっと時間かかってるところにやってくる。この技術こそ多分コントローラーでできますよね。

島田:できますできます。

川田:僕は半分技術者だから、そういう当時の現場に行って色々見てたんですけど、Kubotaの重機とかって通信機能があるんですよ。なんで通信機能があるかっていうと、どこのミッションが弱ってるかってことをメーカーが監視してるんですよね。それができたらUFOキャッチャーみたいにコントロールできちゃう。そういう精度の高いコントローラーと産業機械を結び付けて、現場仕事を身体動かす仕事として遠隔から参加するということはあり得るし、世界的に求められてる。

島田:Komatsuなんかはずっと遠隔操作やってますね。

川田:それは体の不自由な方が操作するということではなかっただろうと思いますがすごい綿密なコントロールを精密にできる「トランスレーション」ですね。

島田:いやー豪快ですね。肢体不自由の人たちがアスファルト壊せたらめちゃくちゃ気持ちいだろうなー。

川田:ユンボやクレーンが踊ってもいいですね。

島田:演劇におけるロボットとかの表現って、何かと人の身体を模した機械とかでやろうとしちゃうじゃないですか。そういう未来って相当先まで来ないけど、ユンボとかドローンとかで表現できれば想像できますね。

川田:いやぜひ、コントロールの専門家集団を作ってもらって、年に一回、ロボットアームに接続してそれだけで会話劇をやってみるとか、めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。

島田:建設機械も農業機械もいろいろありそうですよね。

川田:日本の農業はまずいですからね。管制塔システムをいろんなところにできたら農業もいけるよ。

島田:いけますね。ドローンのほかにもう一つやりたいことがあって、eモータースポーツチームを作ろうとしています。eモータースポーツチームをうまく使えば、入力人材が育ちそうだなと思ってます。車を一回も運転したことのないような人が、いきなり300㎞とかで走れる可能性がある。300㎞のレースを2本のジョイスティックでうまくできる人だったら建設機械も動かせそうじゃないですか。

川田:できるできる。

島田:だからいいショーケースにできるなと思ってます。いや、やっぱクリエイティブ角度って面白いですね。

川田:テクノロジーを使っていかに人を面白がらせるかというのは僕がやってることにも近いです。「見立てでこんなに変わるんだ」ってことにテクノロジーを噛ませてやったときの爆発力を信じたいですね。

島田:建設機械とかは僕も考えてたんですよ、将来の用途として。ただ、それを「労働者不足ですよね」みたいな方向からばっかり企業にいっても、なんか一歩踏み出しにくいところがある。それを芸術や表現の方面から「演劇やってみましょうよ」となると、それはこの活動を一般的に知ってもらうきっかけになる。

金森:身体表現だからといって、トランスレーションして出力する先が人間の形である必要はないんですよね。なんか人間の形にとらわれてて気づいてなかった部分でした。

遠隔でも関われる—新しいコラボレーションに向けて

金森:今回できるかは分かりませんが、たとえば音楽のプロジェクトなどで「収録した音声データを寝たきりの方が動かす」みたいなこともプロジェクトによってはできるかもしれません。

島田:いまは音楽も打ち込みで作る時代なので、コンピューターアクセスができれば作れますよね。うちの社員も作ってますよ。

金森:何か参加型のイベントがあると、作ってらっしゃる技術が使えると思いました。

島田:なんか遠隔で動かせたらできますね。

川田:そういう装置をつければ、リアルタイムで遠隔操作できますよね。ソニーの来年1月に出るモーションキャプチャーシステム『mocopi』って知ってます?まあ、あれは普通に動ける人向きかもしれないけど、リアルタイムでつなぐのは入力さえできればできちゃいます。

金森:ARですか?

川田:見た目にはARだけど、接続してるものは通信ならなんでもいいです。スマホでもWi-Fiでも、接続先がたとえば肢体不自由の人だったらインターネットでつながってて、AR上で誰かに接続して操作を紐づければいいだけ。

金森:とりあえず参加してもらうのも夢じゃない?

川田:夢じゃないです。

島田:梶山さんも『ゼルダの伝説』とか、クリアが難しいと言われてたゲーム、かなり入力難易度が求められるゲームをどんどんやってるんで。その操作の方向性をAR上のキャラクターの誰かにもっていけばいいってことですね。

川田:それも「トランスレーション」ですよね。リアルタイムであれ非同期であれ参加してるわけですから。

金森:テクノロジーを活用するからこそ参加できる作家や観客をつくりだしていきたいです。事前収録してもいいし、リアルタイムで撮ったものをあとで再生もできる。そういうものができたら素敵です。

TRANSLATION for ALLでのコラボレーション

この出会いがきっかけとなり、視線入力を活用して普段から音楽活動している障害当事者の梶山絋平さんをご紹介頂き、参加型演奏会「PLAY?ーあそぶ?おとをだす?」(TRANSLATION for ALL プログラム 2023年5月27日)にゲストアーティストとしてご参加頂くことになりました。

蓮沼執太・梅原徹・宮坂遼太郎のアーティストらとのコミュニケーションを経て、梶山さんには演奏会のサウンドデザイン担当としてリアルタイムで出演いただくことになり、最終的にはオンラインで送信されたサウンドにアーティストが現場でセッションするという形で、距離を超えてのライブセッションが実現しました。

梶山さんにとっての「音楽」とはどのようなものか。演奏会に向けてコミュニケーションを重ねるなかで、事務局担当の眼には、「音楽をつくる」という営みが、連綿とつづく日常の延長線上にあるように見えました。そうしたスタンスは、アーティストたちが取り組み続けている「楽器ではない日常にあるもので音楽をつくる」という試みとつながっているように感じられました。

クリエーションの最前線や社会の中にある様々な現場に、多様な背景をもつ人々の「関わりしろ」を増やしていくことで切り拓かれる未来。「THEATRE for ALL」では、この対談で語られる未来に続く一歩を踏み出すため、これからもチャレンジを続けていきます。