投稿日:2025/03/31

文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」として、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONALが主催し約半年間にわたって実施された「障害のある人と考える舞台芸術表現と鑑賞のための講座2024」。

舞台表現や鑑賞を障害のある人とともに、あるいは、障害のある人に対して、どのようにひらいていけるのかを考える講座として、劇場などの文化施設で働く人、文化財団の職員、舞台制作者、福祉施設で働く人、アーティストなど、さまざまな分野の受講者が刺激しあい、共に考え、学び合う場をつくることを目指して設計されました。

本レポートは、前編と後編に分けて講座の全体像をお届けします。より詳しい講座の内容は、報告書(PDF)よりご覧ください。前編はこちら。

企画実践編 視察研修とグループごとの企画立案

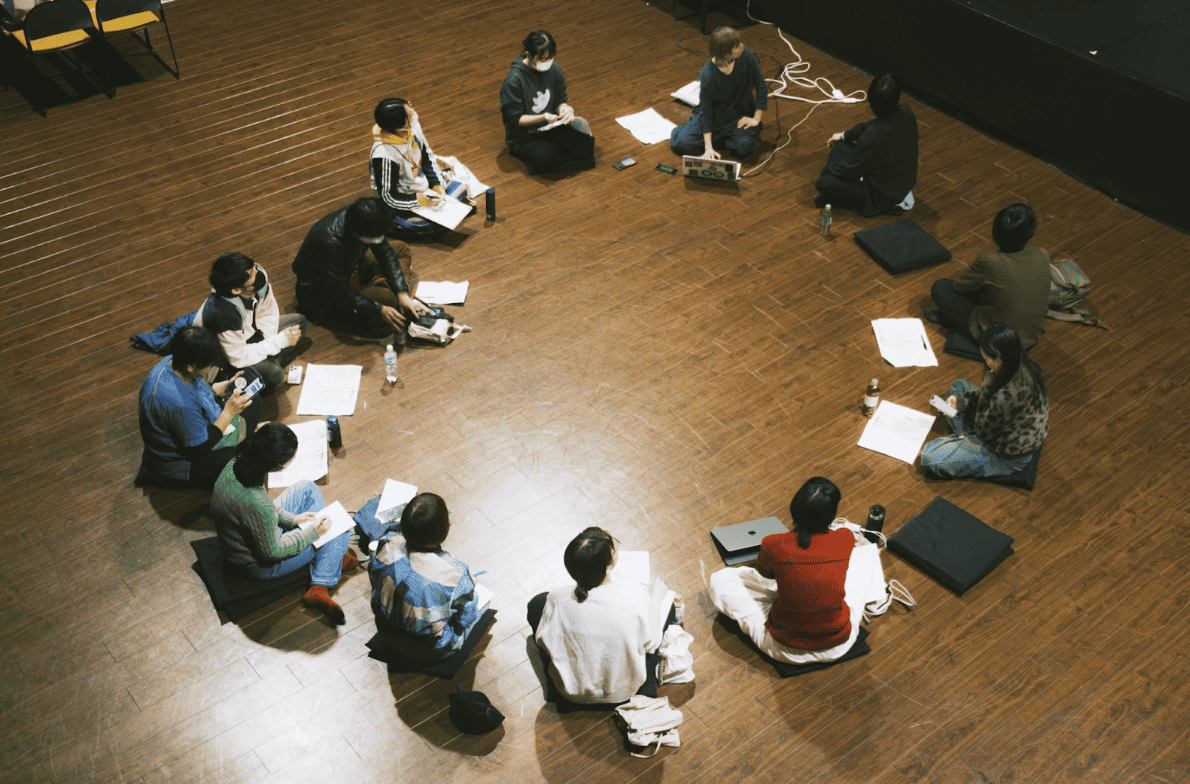

各地からさまざまな背景をもつ受講者が集合

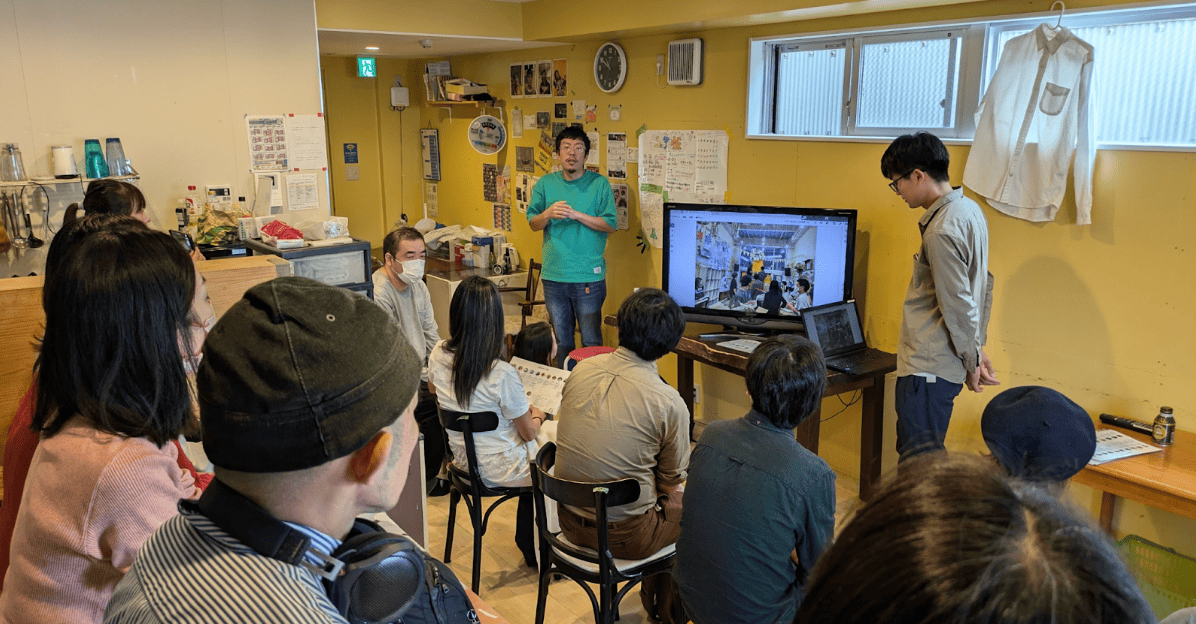

企画実践編は、全国から受講者を募り、約半年間をかけてさまざまな方法で地域と繋がり活動を展開する福祉施設や劇場を見学する視察研修と、障害のある人や支援者と対話しその内容を元にグループごとに企画立案を行う実践型の講座。今回、講座設計において大切にしたキーワードとして「地域」そして「対話」「リサーチ」が挙げられます。

全国の福祉施設やアートの拠点を巡る 視察研修

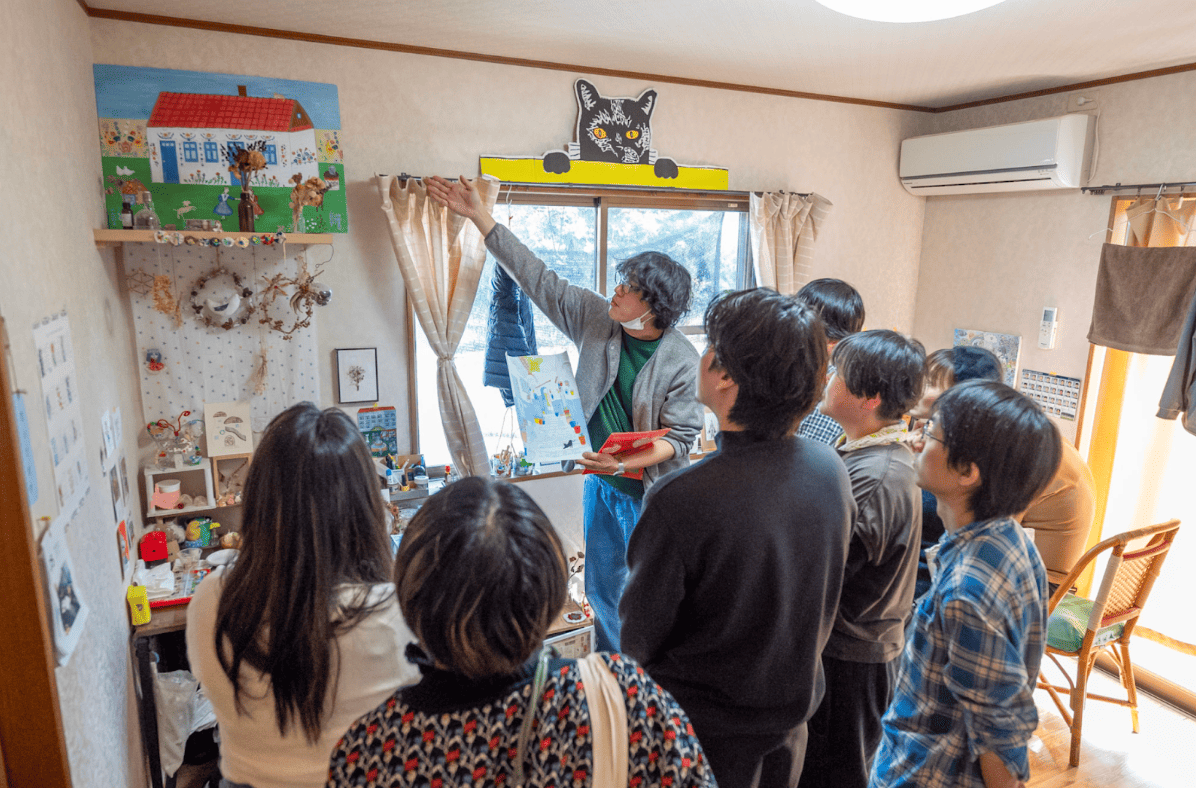

視察研修の中では、地域に根ざした活動を行う福祉施設やアートの拠点3箇所を受講生とともに視察し、対話を行いました。また、グループごとに、視察研修の機会やオンラインでのグループワークも並行して進めていきました。

視察研修

- ・特定非営利活動法人クリエイティブサポート レッツ|静岡県浜松市

- ・DANCE BOXと新長田の街歩きツアー |兵庫県神戸市

- ・工房まる|福岡県福岡市

視察の内容についてのレポートは報告書(PDF) でご覧いただけます。

自分たちの企画を届けたい人や専門家にアドバイスをもらうユーザーヒアリング

また、視察研修に加え、グループごとに企画する事業の参加対象となる人や支援者と対話し、その内容を元に企画を検討するユーザーヒアリングを実施しました。

障害のある人と活動を行う施設、障害のある子どもたちの放課後デイサービス、医療的ケア児の保護者、吃音当事者の方、ろう者や障害のある人の芸術文化鑑賞のアクセシビリティサポートを行う団体、公共施設や地域の文化的拠点担当者など、さまざまな方にご協力をいただきました。

ユーザーヒアリング

- ・ユーザーヒアリング研修|たんぽぽの家のみなさま

- ・ユーザーヒアリング | Aグループ放課後等デイサービス第3こぴあクラブ

丸目香耶さま、石川由加さま - ・ヒアリング番外編|Aグループ 医療的ケア児の保護者 福本さくらさま

企画実践編 | Bグループ NPO法人リベルテのみなさま - ・ユーザーヒアリング| Cグループ 学生劇団「いと」〜Italento〜・勝瀬ほのかさま

- ・ユーザーヒアリング | Dグループ 廣川麻子さま(NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク)、 山崎有紀子さま

- ・ヒアリング番外編|可児市文化創造センターala(アーラ)・半田将仁さま

一堂に会し、半年間の成果を発表する企画発表会

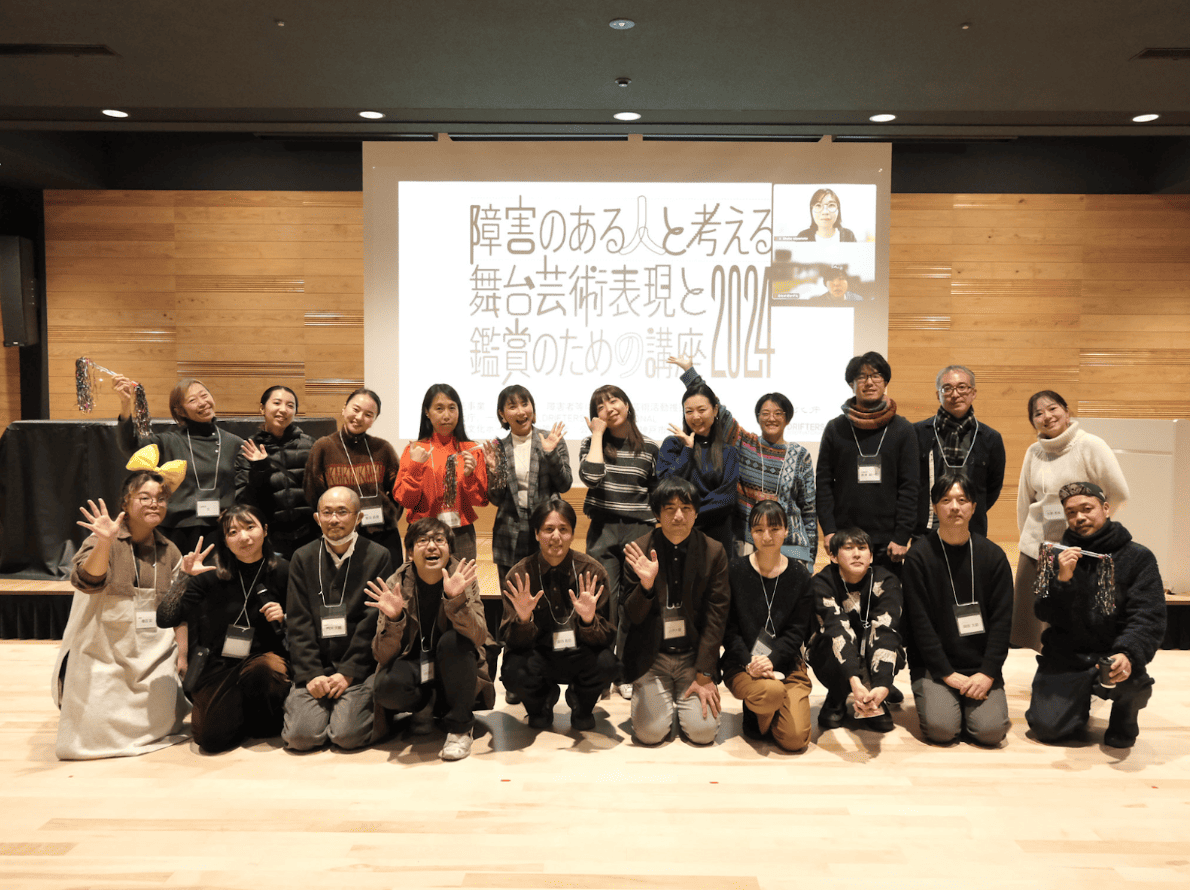

2025年1月27日(月)、神戸市区民文化センターにて、半年間の成果発表の会が開催されました。視察研修、ユーザーヒアリング、グループワークの中で、対話を大切にそれぞれのグループが辿り着いた企画。各グループごとに「事業説明会・記者発表会」に見立てたプレゼンテーションの後、質疑応答やフィードバックの時間、全員の振り返りの場がもたれました。

当日は、contact Gonzoメンバー、KYOTO EXPERIMENT共同ディレクターとして活動する塚原悠也さんと一般財団法人たんぽぽの家. 理事長の岡部太郎さんが、受講生の企画のひとつひとつに、丁寧に具体的にフィードバックをしてくださいました。

また、これまで半年間、ともに企画検討に並走してくださった監修者の長津結一郎さん(九州大学大学院芸術工学研究院准教授)、文さん(NPO法人DANCE BOX 事務局長)、上映会にご協力くださった(公財)神戸市民文化振興財団事業部長の熊井一記さんも駆けつけ、最終成果を見守りました。

これがはじまり。それぞれの現場で挑戦は続く

「どの企画も実施して欲しいものばかりで、熱量が見えた。」と長津さん。受講生からも、今回の企画を何らかの形で実現していきたい、続けていきたいという声が上がりました。

熊井さんは、「舞台芸術には、同じ空間にいろんな人が集まって、その中で心が動いたり、知識が共有されるというような場の力がある。劇場は引っ越せないので、地域にひらいていくということが重要になるけれど、それも簡単ではありません。こういった皆さんのプロジェクトが実現すると、劇場の役割も広がっていきそう。」と話してくださいました。グループを横断した交流、意見交換も行われ、半年間の講座が締めくくられました。

舞台芸術のみらいをひらく

舞台芸術のみらいをひらくといっても、考えていかなければならない視点自体が多様です。例えば、障害のあるアーティストとともに舞台芸術「表現」をつくっていくプロセスにおけるバリアの問題もあれば、障害のあるお客さまへの「鑑賞サポート」「チケット購入」「来場案内」についてのこともあります。バリアの種類も、ハード面の課題だけではなく、ソフト面の課題もあり、人により、環境により、複雑で正解がありません。圧倒的に実例が足りていない現場に対して、実践者は学びつづけるとともに、障害のある人とともに考え実行し続けることが大切です。

本事業の運営を務めたDRIFTERS INTERNATIONAL理事で株式会社precogの代表である中村は、本事業の括りとして「私たち自身の取り組みも、まだまだ過渡期ですが、本事業を通じて出会った皆さんと、ひきつづき、舞台芸術の現場をより創造的に、豊かにしていくためにともに活動していけることを願っています。」と話しました。

運営事務局より

兵藤茉衣(事務局/プロデューサー)

障害と芸術文化に関わる事業に携わるなかで、理解していたはずのものがそうでなかったことに気づく瞬間があります。まさに自分の価値観や認識が揺さぶられる瞬間。本講座を通じて、その驚きや発見を共有できる仲間が多いほど、学びは深まり、広がっていくと実感することができました。同時に、対話を重ねる中で、お互いの認識のズレに気づくことも多く、もどかしくも重要な「問い」に満ちていました。

例えば、「障害者」と言ったとき、それは誰なのか? 障害者手帳の有無に限らず「生きづらさ」を抱える人と捉える方、自分が「生きづらい」ことに気づいてない人も含まれるのではないか? という方も。また、「障害者だという偏見で自分を見られるのが怖い。障害者としてではなく、いち個人として認めてほしい」という切実で胸が苦しくなる意見もあれば、「自分はこんなに生きづらいのに、制度上は障害者としての支援を受けられず、障害者として自分を認めてほしい」というお話も。

対話が深まるほど、それぞれのズレに気づきます。それは「自分はどういう意味でこの言葉を使っているのか」を自問し、まだ言語化できていなかった根本的な部分に向き合う機会でもありました。認識のズレを一つにまとめるのではなく、ズレそのものを大切にしながら、自分にできることを始めていきたいと思います。

星茉里(事務局/スクールマネージャー)

「舞台芸術表現をひらく」とはどういうことなのか。芸術をひらくとは何を意味するのか、今回の講座は、改めてその問いを考える機会となりました。

近年、芸術文化の価値を見直す重要性が叫ばれる中で、その解釈や認識は一様ではなく、明確な正解があるわけでもありません。多様な人々に向けた企画、障害の有無を問わない企画が数多く立案されています。しかし、それらの企画は誰のためのものなのか、何を目的としているのか、企画者自身の視点が絶対ではないということを前提に出来ているか?「見えなく、気づけなくなっていることに気づける余白」を残しておくことの大切さを感じます。

今回の講座では、福祉施設への視察研修を通じて実際に現場を見聞き感じとる機会はありましたが、その経験をもってわかったつもりや、知ったふりになってしまうことへの危うさも一方で感じました。また、企画をつくるプロセスにおいて企画を届けたい当事者へのヒアリング調査の機会もありましたが、個々の声を聞くことで新たな気づきを得る一方で、その時には聞くことができなかったことにも思いを巡らせました。受講生自身もそれぞれが立ち返る場面があったのではないでしょうか。私自身も並走しながら振り返る機会が多く、何度もはっとさせられました。

大きな声だけではなく、小さな声にも耳を傾けることを大切に、「舞台芸術表現をひらく」とは何か、そもそもこの講座タイトルでもある「障害のある人と考える」とはどういうことかを問い続け、何かをするにあたってそれが形だけの取り組みにならないよう努めていきたいと思います。

栗田結夏(事務局/スクールマネージャー)

企画実践編の最終振り返りの際、「そもそも『障害のある人と考え』られたのか?」という問いが受講者の一人から投げかけられました。その問いに、スクールマネジメントをしていた私自身も考えさせられました。

今回はあまりみない試みとして、ユーザーヒアリング(企画に参加してもらいたい当事者へのヒアリング)を行ないました。企画立案を机上の空論で終わらせず、当事者が企画の中心にいるための重要な第一歩だったと思います。そこから生まれた企画たちは、とても具体的で、想像が膨らむ面白いものばかりでした。

とはいえ講座としての限界はあり、視察研修やユーザーヒアリングで話を伺ったからといって、企画内容を実質的に障害のある人と一緒に考える時間はほとんど取れなかったと言えます。だからこそ、そもそも「障害のある人と考える」とは何か? という根本的で重要なところに立ち返ることができたのは、講座を行なった意義になり得るのではないかと思いました。

特に自分がその障害の当事者でない場合は、社会の当事者として、企画立案者として、どう振る舞うべきか、どう企画を進めていくべきか。言葉でコミュニケーションが取れない当事者とどう共に考えるのか、異なる文化を持つ当事者とどう共有しあえるのか。「障害のある人と考える」ことの難しさと喜びを改めて感じる機会になりました。

文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

主催:文化庁、一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

共催:神戸文化ホール(指定管理者:公益財団法人 神戸市民文化振興財団)

企画:一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL

制作運営:株式会社precog

広報:THEATRE for ALL