投稿日:2025/09/01

株式会社precogはセゾン文化財団、アーツカウンシル東京[芸術文化による社会支援助成]の助成を受けて、「鑑賞・創作・発表の場に多様な人がいること」を前提とした芸術環境の整備を目指し、研究・実践を行うコミュニティを立ち上げる3カ年のプロジェクトとして、令和6年度に「GOOD DIALOGUE LABORATORY(=GDL) 」という名前の活動を立ち上げました。キーワードとして、「対話」を置きました。不確実な時代、表現の手法、環境の選択肢(多様性)について考え、対話し続けていくための場所、仲間づくりを大切に進めてきました。

本記事は、GDL初年度の活動全体を振り返る報告レポートです。

どうやって企画を考える?「編集部」と名付けた運営チーム

本事業の企画・運営メンバーとして、若手のアーティスト、ファシリテーター、制作経験者でチームを結成。さまざまな身体、価値観をもつ人たちがともに文化芸術の場をつくっていくことに関心があり、それぞれ活動をしてきた経験を活かしながら、アイデアを出し合って運営を進めました。運営のためのガイドラインなど可視化・可聴化されるものから、場や人、ワークショップのプロセスなど可視化・可聴化されづらいものまでを「編集」し、整理していくという意味で、チームの名前を編集部と名付けました。

イベントのトークのテーマや中身だけではなく、どうすれば障害当事者にもイベントに参加してもらいやすくなるかといった広報や場づくりの視点についても議論をし、制作を進めました。

広報活動

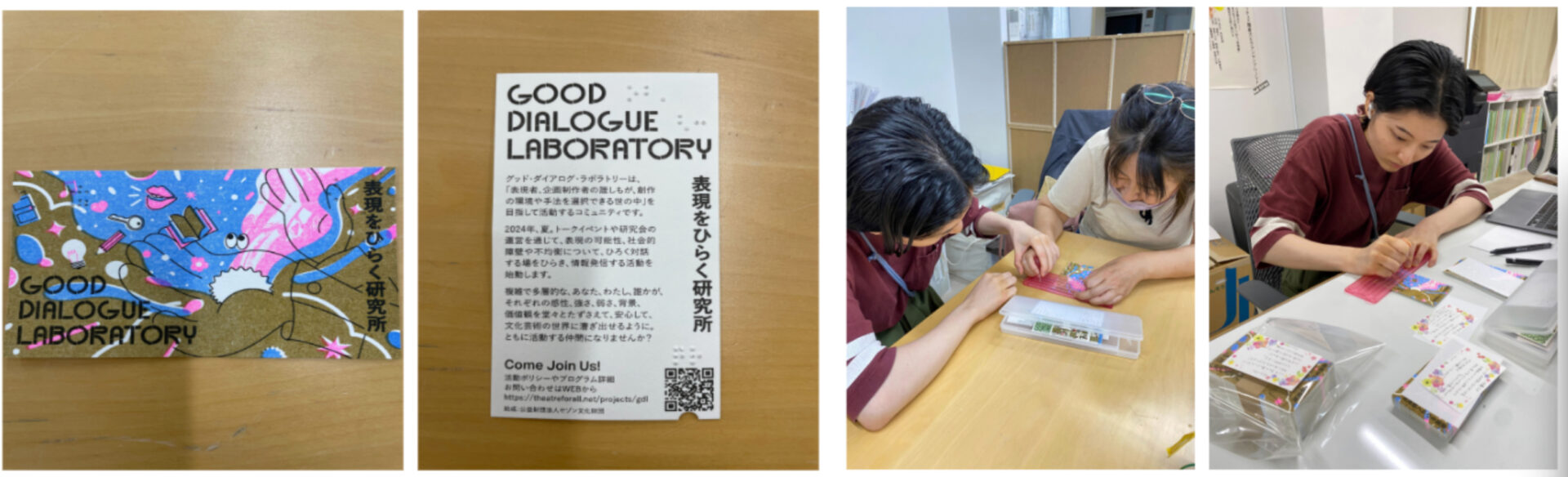

インビテーションカードの作成

例えば、広報物として、名刺より一回り大きなサイズのインビテーションカードを作成。点字を手打ちし、視覚障害のある人には音声読み上げ機能のあるウェブサイトから詳しい情報を取得していただけるように案内しました。

視覚障害のある方にも点字自体を読めない若い世代が増えているということ、しかし、視覚障害者文化の中で考えると点字は大切な文字であるということなど、視覚障害のあるメンバーやパートナーからアドバイスをいただきながら、広報物を検討しました。

インクルーシブなデザインや表現に興味のある若手デザイナーをパートナーとして、コミュニケーションツール、デザイン制作を試行錯誤しています。

手話によるプロジェクト紹介動画の作成

また、手話によるプロジェクト紹介動画も作成。編集部メンバーの南雲 麻衣さんが制作をリードしてくださいました。

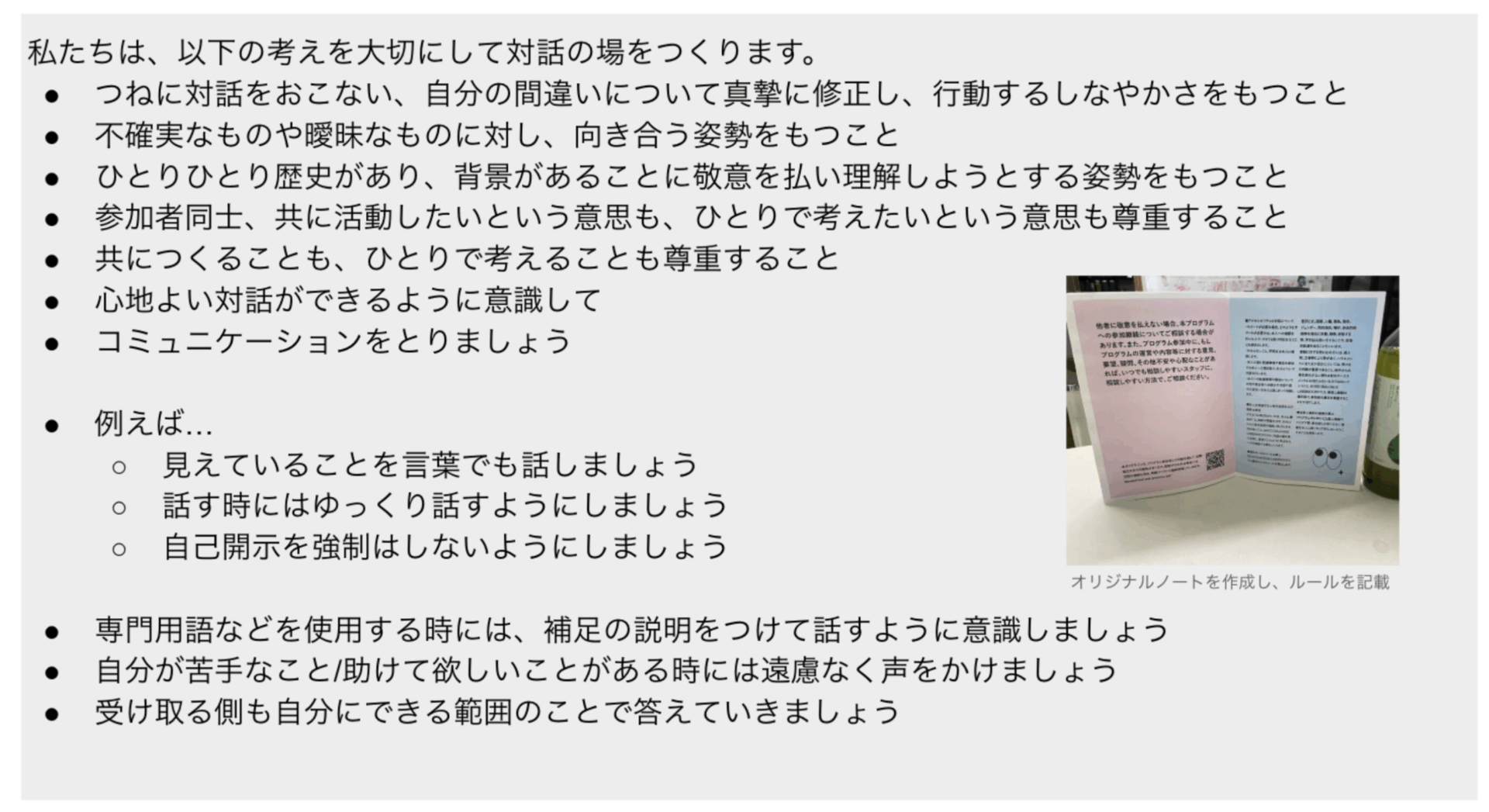

グランドルールの設計

編集部で作成した、以下のグランドルールをイベント時に読み上げ、示しました。

都度話し合いの上で更新してゆくものとして運用しています。

アーティストによる、作品制作とインクルーシブな創作にまつわるクロストーク

多様な価値観、身体、環境、社会的障壁に向き合い作品を創作するアーティストによるクロストークを全4回実施。ジャンルは異なるものの、テーマ等に共通項のあるアーティストの対話から学び、これからの時代の創作環境やプロセスについて考えました。

トーク通し券が98、初回のみ54、2回目26、2回目30、4回目21のお申し込みがあり、障害のある人も含めたアーティスト、企画制作者、文化施設職員、メディア担当者、医療従事者など様々な職域・ジャンルの聴講がありました。

「言語を問う」

言語と当事者性を扱い、演劇作品をつくる作家の対談。作品制作のプロセスにあった問いと対話について聞く会

岡田利規さんの「日本語プロジェクト」(母語以外で演技をすること、演劇における言語を問うた作品)や牧原依里さんの「序論」(聾者が聴者を演じることができるのか取り組んだ作品)、両方に共通する言葉、母語について、アーティストの課題意識や創作プロセスでの出来事を共有しあった会。

俳優の母国語とは異なる異国の物語を違和感なく演じられるという演劇の特性、ろう者の身体性、聴者らしさとは何か?、当事者以外が当事者を演じることはできるのか?といった問いから、言語と演劇を扱うことの面白さ、難しさについて共有される場となりました。

この会についてのレポート

編集部の真しろが執筆しています。こちらからご覧いただけます。

「取材し、対話する身体」

リサーチすること、障害当事者との共同、マイノリティへの取材、見えづらい社会の課題との向き合いから作品ないし場をつくる時、どのようなことを考えているか?

インスタレーション、演劇、様々なメディアを用いた作品を展開する新進気鋭のアーティスト集団オル太、近年ダンスをコミュニケーションツールとして国内外で多様な身体やバックグラウンドを持った人とのプロジェクトを展開する湯浅永麻さん、ドヤ街に潜入し、物語型の絵画・インスタレーション作品を制作する弓指寛治さん、それぞれの作品と取材の関係性について考えた会。

よそ者として信頼関係を築きながら現場に入っていくこと、アーティストだからできるリサーチについて議論されました。

この会についてのレポート

編集部の栗田 結夏が執筆しています。こちらからご覧いただけます。

「音とは何か?」

聞こえない人、見えない人、さまざまな身体、価値観をもつ多層的なアーティストがそれぞれ音や声、音楽と向き合うときにみえてくるものとは?

ろう者であり、様々なアートプロジェクトに関わる歴史家の木下知威さん、俳優・劇作家、ダイアログ・イン・ザ・ダーク アテンドも務める関場理生さん、サウンドアーティストの細井美裕さんの対談によって、音の表現について多角的に捉える会となりました。

視覚的に表現されている音とは何か?聞こえない人は、音をどのように楽しみ、想像するのか?というような話から、音、音楽とはどのような表現なのか、音というもののイメージがどのように身体的に構築されていくのだろうというプロセスについて議論されました。

この会についてのレポート

編集部の林芽生が執筆しています。こちらからご覧いただけます。

「異なる身体、日々の芸術」

知的・発達障害、重度の障害のある人たちと共につくる。その過程、生活の中のにある豊かな創作の萌芽をどのように発見し、作品としてゆくのか。

「障害の家」プロジェクトをはじめ、障害があるから豊かである、というコンセプトで作品を発表する美術家の大崎晴地さん、福祉施設たんぽぽの家が運営するアートセンターの福祉施設長であり、自らも俳優、障害当事者として、障害のある人たちとの演劇活動を行う佐藤拓道さんの対談。

障害のある人たちとの日常の先にある表現、ケアとしてアートが福祉の世界に介入すること、障害、異常行動とされる行為の中にあるその人の論理、日常生活の癖やその人の歴史、日常にある豊かな物語を共有することの面白さが話されました。

この会についてのレポート

編集部の南雲 麻衣が執筆しています。こちらからご覧いただけます。

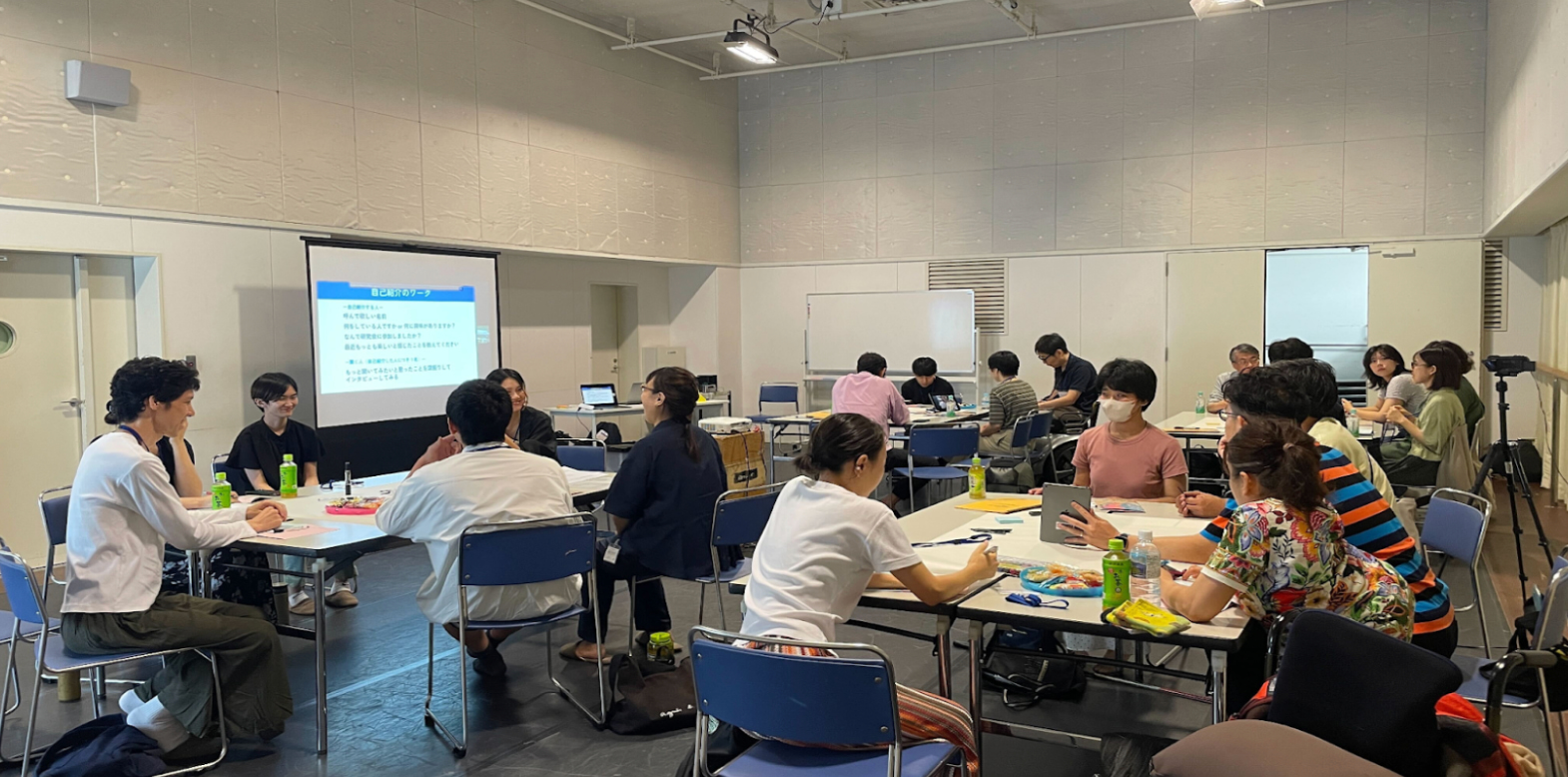

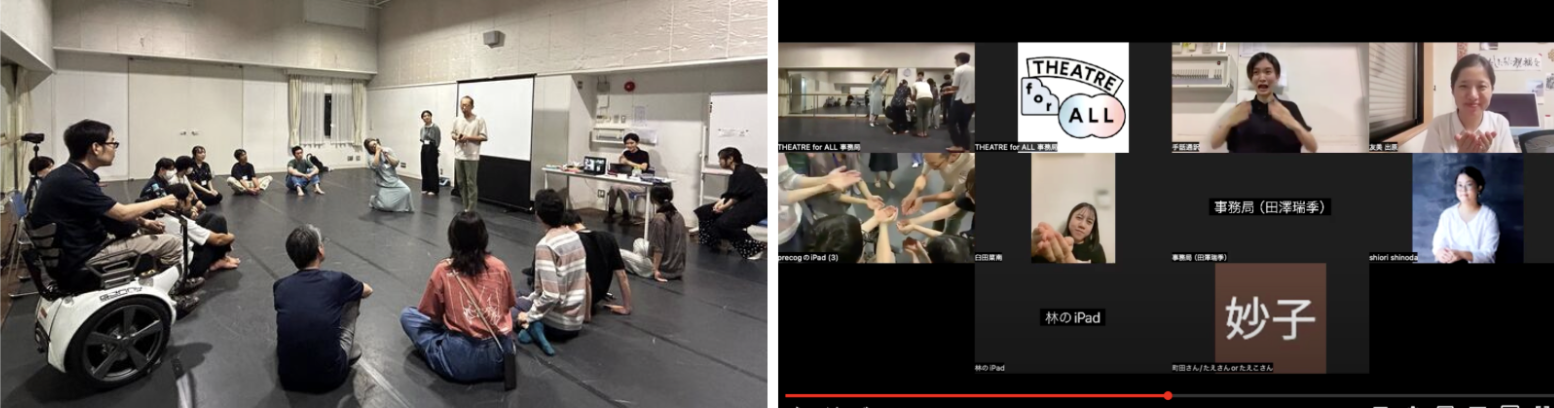

実践者が集まり創作環境のこれからを考える「研究会」

一般に広く公開されるトークイベントとは別に、より親密で実践的な集まりとして、研究会を発足。舞台芸術の実践者として活動していく上でバリア(社会的障壁)のある人、インクルーシブ表現に取り組みたい人が集い、創作の環境における課題や視点を共有しました。問いを立て、ディスカッションしながら、舞台芸術表現の創作・発表・鑑賞における可能性を検討しました。20名弱の参加者のうち7名が身体障害のあるメンバーで、互いにサポートをしあう空気が自然と生まれました。今年度は3つのテーマで3名の講師をお呼びし、座学、体を動かすワークショップ、ディスカッションなどを行いました。小さなお子さんがいらっしゃる方や外出が難しい方に向けてはオンラインも開室しました。

プログラム

- 「障害当事者が表現者や企画制作者になること。課題とこれから」

ゲスト講師:森田かずよさん - 「多様な身体で共にいる。福祉とワークショップとパフォーマンスのあわいで」

ゲスト講師:佐久間新さん - 「専門性と多様な感性が交わる、プロジェクトの立ち上げ方」

ゲスト講師:青木彬さん

研究会について、参加者の熊谷薫さんがレポートを寄せてくださいました。

熊谷薫さんレポート

私は昨年脳卒中にたおれ左半身麻痺の後遺症のこった中途障害者です。もともとアートマネジメント専門に、大学講師もやっておりました。急に体が不自由になり、できていたことができなくなってしまったことを少しずつ受容し、これまでの生活を取り戻している最中です。

なかなか障害のある当事者のかたと会話する機会もなく、安心してアートイベントなどに参加することもまだまだ難しい状況ですので、今回の長時間の対話イベントにちゃんと参加できるかも不安でしたが、スタッフさんや参加者の方の自己紹介がしっかりあったことやガイドラインの紹介もあったことから不安なく参加できました。

参加したグループのなかには、同じく中途障害のかたや、大学職員で立場が一緒の方もいて、もっといろいろなお話をしたいなと、またこの場に参加するのが楽しみに感じることができ、とても落ち着いて参加できました。

森田さんのレクチャーでもMiMibiのメンバーで脳卒中になり色々大変ななかでもぜひ参加してほしいかたがいるとの話があり、我がことのように感じてもっとお話を伺いたく思いました。

中途障害者ですと福祉制度の使いこなし方や生活の再建がどの程度できているかにより、様々な事業などにどうやって参加するか準備もふなれでままならないばあいもあるので、みなさんどうやって乗り越えてこられたかとても気になるなと感じました。

私は体だけではなく高次脳機能障害も少しあり注意障害があるため、集中を保つのがなかなかむずかしかったり、疲れやすかったりもするので、さまざまなプログラムにどこまでしっかりさんかできるかが、体調やそのイベントの状況により変動し、不安定なため、さまざまなことが予測しづらく、自分の心身とのつきあいかたがまだはあくしきれていないので、そんななかでも、受け入れてもらえて、参加できる場があるととても嬉しいなと思います。

GDLは私でも参加しやすい空気の対話の場でとても心強くおもいました。

場のほぐし方がさすがで、最初にしっかりスタッフさんや参加者の人となりがわかりチューニングされた場はとても貴重なので、ぜひ続けていただきたいなとおもいました。

引き続きよろしくお願いいたします。

2025年度も始動!アーティスト、企画制作者、公務員、大学の教員、劇場スタッフ…。さまざまな人が集うコミュニティを目指して

GOOD DIALOGUE LABORATIRYは、2025年度も活動を続けていきます。さまざまな方が参加できる場を目指して、活動を広げていきますので、ぜひご参加ください。

参加者の声

- ●森田さんのお話で施設のイベントチラシ作成について言及があったとき「障害のある人もウェルカムという表示をしてほしい」と仰っていたことが印象にのこっています。これまでと、この数年で、アクセシビリティに対する事業者側の姿勢がかなり異なっていたのだろうということ、改めてずんと感じる瞬間でした。

- ●森田さんのお話をへて、参加者の皆さんが「私も、私も、」と自身の感想や考えをじっくりと語られる様子に、なんて素敵な対話がうまれているのだろうかと、とても素敵な時間を過ごしました。

- ●ふだん広報まわりの仕事をするときに「言葉」というキーワードを多用するのですが、今回「対話をひらく」をキーワードにされているのを耳にしながら、「言葉」という単語はすごく範囲が限定的だったのではないかと、すこし悩みました。例えば手話で対話するときのことを範囲に含んでいないようなワーディングにきこえていたかもなあと・・

- ●第二回は、第一回と全く異なる形で展開されて面白かったです。特に、目を瞑って前に歩くという体験は、とても印象深かったです。日常生活では、やることの目的や溢れる情報など、目の前のことにこだわりすぎていることに気づきました。その場では、目を閉じて久しぶりに自分の身体そのものに意識を向けることができた気がしました。水を運んでいる自分の肉体は、ゆっくり進行する中で、「ここの筋肉を使うんだな」といった気づきがありました。また、見えない身体の延長線上に、あの場にいる人たちと繋がっているようにも感じ、「同調」ではなく、もっと緩やかな感じで連帯して行動していました。さらに、即興ということも言及されましたが、もっと聞きたいと思いました。始まる前に見せてくれた映像(昔の作品?)も、即興のように見えましたが、その場合の演出指示はどうなっているのかが気になりました

- ●近くにいる視覚障害の方に、先生がどんな動きをしているか、できる限り言葉で伝えましたが、見ているものを見えない方が分かるように言語化することの難しさを痛感しました。見えている人目線で言語化しても伝わらないこともあるので、見えない方の気持ちになって、言葉探しを頑張りました。通じた時は嬉しいですね。普段は聴覚障害のことばかり考えているので、とても勉強になりましたし、楽しかったです。

- ●オンライン参加とは感じないほどしっかり参加できた気持ちです。細やかに気にかけてくださったおかげと思います。ありがとうございます、、、「第2回は身体をけっこう動かします」と事前にお聞きしたとき、目の見えないかたや耳の聞こえないかた、車いすのかたもみんなで一緒になって行うワークは、どのようになるのだろうか、、、経験不足な私はすこし不安を感じていました(ワーク中に私はどのような気にかけかた、立ち振る舞いができると良いのだろうかと)。その場で起きていることを的確に説明されたり、オンライン参加者のためにマイクを必ず回したり、手話通訳士の皆さんも現地・オンラインのやり取りに臨機応援に対応されていたり、参加者の皆さん同士も互いに助け合う風景があったり、でも完璧すぎず、和やかな空気も共存していて、この不安は無用だったなあと思いました。それぞれが少しずつでも、思いやりをもって同じ場に集うことができれば、インクルーシブな(みんなが一緒になって楽しめる)創造環境を心地よくつくっていけるのかなという気がいたしました。

GOOD DIALOGUE LABORATORY

GOOD DIALOGUE LABORATORYは、「表現者、企画製作者の誰しもが、創作の環境や手法を選択できる世の中」を目指して活動するコミュニティです。

トークイベントや研究会の運営を通じて、表現の可能性、社会的障壁や不均衡について、ひろく対話する場をひらき、情報発信する活動を行っています。

▶︎特設サイト