投稿日:2025/03/26

「アートの制作が忙しいから、契約とかそういう難しいこと考えてる暇がない。」「今まで口約束と信頼で仕事をしてきたから契約書なんて作ったことがない。」

芸術文化の業界は、まだまだそういう人が多いのが現状。しかし一方で、特にフリーランスのアーティストやスタッフからは「お金のことでトラブルになった」「約束していた期間や仕事量よりも多く稼働したのに、支払いについての話がなかった」「条件についてどうやって交渉をしていいのかわからない」といったトラブルやお悩みが聞こえてきます。

『フリーランスアーティスト・スタッフのための 契約レッスン(以下、契約レッスン)』とは、文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」をわかりやすく解説するガイドブックをもとにした座学、アーティストのトーク、ゲーム形式のワークショップからなる講座です。令和6年度は、オンライン講座に加えて全国5都市を巡回しました。ナビゲーターであるコグレチエコさん作のキャラクター「ちぎりじぃ」と一緒に、大阪、愛知、福岡、東京、長野におじゃましました。

本レポートは、講座の様子と気づきを前編・後編でまとめています。講座に参加できなかった方にも、少しでも契約に興味関心を持っていただくために契約レッスン運営メンバーが作成しました。教材となるような冊子や動画も公式WEBにて無料配布していますので、ぜひご覧ください。

契約レッスンのプログラムとポイントをご紹介!

いつでもどこからでも!契約について学べる映像教材と教科書で上映会実施

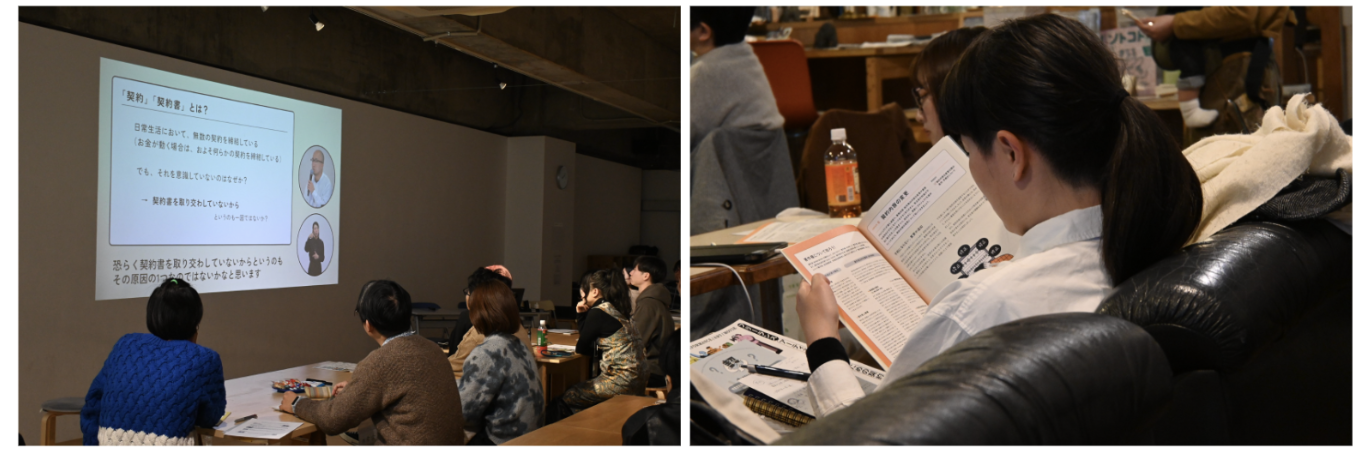

今年度は、令和4年度に作成した映像教材をまずは知っておきたい基礎知識として、契約レッスン参加者に視聴してもらいました。お家で事前学習してきても、イベント当日に希望者が自由に参加できる上映会で視聴してもどちらでもOKとしました。

また、新たに令和6年度に施行されたフリーランス法(公正取引委員会のフリーランス法についてのWEBサイトに飛びます)についての動画および紙の教材を作成し、補足講義も実施しました。

「何度でも必要になった時に見返すことができる映像の形式は便利だ」「会場に足を運びづらい事情があるので、家で見られるのが助かる」という声がある一方で、「家でひとりでみるよりも、上映会という形で一緒に見られるのがよかった」という声もありました。

『フリーランス アーティスト・スタッフのための 契約ガイドブック』

文化庁が策定した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」を元に、法律、各芸術分野の専門家の意見を踏まえながら、フリーランスのアーテイストやスタッフが実際に契約をする際に押さえておきたい重要なポイントをまとめたガイドブック。

契約書の条項に沿って、内容とチェックポイントを解説していく「前編」と 、実際に取引で起きた事例などを元に注意すべき点を確認する「後編」の二部構成で、契約書の取り交わしに関する知識を身に付けることができます。

フリーランス法(補足教材)

映像

契約において主に「受注者」となる方向け

手話・バリアフリー日本語字幕 付き

※令和4年度作成(2023年2月18日(土) 会場:LUMINE 0 にて収録)

講師:シティライツ法律事務所:弁護士 荻布純也

手話翻訳・表現者:那須映里

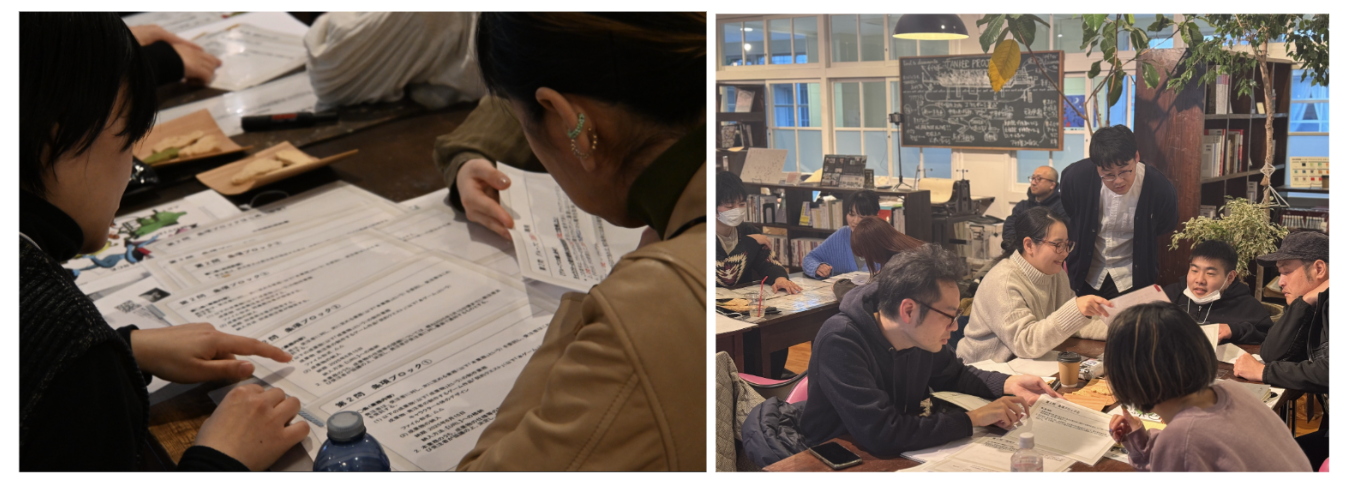

白熱!ゲーム形式の契約書ワークショップ

令和4年度に引き続き、文化芸術の業界に寄り添いさまざまなアーティストの法律相談を担われてきたシティライツ法律事務所に全体監修をご依頼。教材の作成や契約についての講義の監修・実施に加え、今年度は「ゲーム形式で契約を学べる」ワークショップの開発も担っていただきました。「イベントの短時間で実施できて、法律や契約についてまだそこまで知らない人でも、契約書を楽しく学べるワークショプを開発したい」というテーマに対して、荻布純也弁護士、林かすみ弁護士が提案してくださったのは、「契約書の雛形を使ったカードゲーム」。各グループで架空のキャラクターになりきり、お題に沿った契約書の完成を目指してみるという内容です。

「自分がつくった作品の権利を持ち続けたい」のか「権利を売ってもいいからできるだけ高い値段で作品を買って欲しい」のか。「条件が変われば、契約の内容も変わること」「全て自分の思う条件にはならなくても、相互にコミュニケーションを取りながら決めていくべきポイントがあること」「正解がないものであること」「契約を結ぶ時にもって置けると良い視点や、見ておくべきポイント」などが、契約書を結んだことがある人にも、経験がないという人にも、わかりやすくシュミレーションできるゲームになっており、各地で好評を得ました。

現地の学生さんやフリーランスの方とともに、情報保障サポートを実施。

各地域、手話通訳、字幕、UDトークなどの情報保障を用意。UDトークなどの文字支援には、その地域のコミュニティでアートやクリエーションに関わる学生さんやフリーランスの方に入っていただきました。障害のある方、サポートが必要な方のご参加は残念ながら多くはありませんでしたが、「当たり前にイベントに情報保障がある社会」「地域の人たちとともに、アクセシビリティを考える機会」を維持していくために、継続して取り組んでいくことが大切だと考えています。

演劇・地域プロジェクト・美術・音楽。アーティストの契約にまつわるクロストーク

オンライン、各地域の対面講座それぞれに、さまざまなジャンルで現在活躍されているアーティストをゲストとして招き、これまでの契約の課題や体験についてお話していただくクロストークを実施しました。

【オンライン】荻布純也(シティライツ法律事務所 弁護士 )× 小田原のどか(彫刻家・評論家・版元主宰)

〜契約のやりとりは難しい?声を上げられる世の中にするために〜

小田原さんの作品制作やアーティスツ・ユニオンでのご経験や、例えば「ギャラリーとのやりとりは口頭契約が多く、作家の立場が圧倒的に弱い」「声を挙げるとトラブルメーカー扱いされ、仕事を外されてしまう可能性」といった、業界の課題にも触れながら、荻布弁護士との対話が進められていきました。荻布弁護士からは、「まず、口頭でもいいので、自身にとって必要な条件(たとえば、仕事の内容、納期、納入場所、報酬の額、支払期限など)は必ず聞くようにする。」「打ち合わせの後すぐに、その日の打ち合わせのお礼メールの形で、お礼とともに、『私の備忘のため、今日のお話をまとめておきます。』などとして、その日話した条件を送っておく」といったことが、いわゆる「契約書」ではなくても、トラブル回避のために有効です」といった助言がありました。そのほか、フリーランス法が施行されたことに伴い気をつけた方が良いポイントや発注者になる場合の姿勢など、ジャンルを問わず重要な視点について話されました。

【大阪】山城尚嵩(STORIA法律事務所 弁護士、音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」メンバー)×松尾真由子/高岩みのり(一般社団法人brk collective)

〜余白のある契約ってなんだろう?〜

松尾真由子さんと高岩みのりさんは、地域のさまざまな層の人たちとの協働プロジェクトを多く手がけられています。「職業としてアーティストである人たちだけではなくて、地域のおじいちゃん、おばあちゃん、多様な暮らしや職業の人たちとのプロジェクトのはじまりは“正解や形のはっきりした成果物を想定できない状態”からスタートします。」「何が起こるかわからないのがアートプロジェクトの面白さ。契約書でがちがちに成果物を決めてしまうのも面白くない」「アーティストはつくりはじめると、(最初に決めていたことではなくても)どこまでも納得いくまでつくりたい」そんな状況の中で、余白を残しながら、でも、誰かが損をしたり傷ついたりしないための契約ってつくれるの?という問いが投げかけられました。

「契約って、そもそも形が決まっていないものなんですよ。

【愛知】奥村真由(セントラル法律事務所 弁護士)× 田村友一郎(現代美術アーティスト)

〜美術館・ギャラリーとの契約。現代美術作家ならではの課題〜

現代美術の作家として田村さんご自身がこれまで美術館やギャラリーと契約のやりとりをしてきたことを踏まえて、いくつかの事例やご経験をお話しいただきました。田村さんご自身は、事前の見積もりをしっかり出すこと、学芸員さんと対話しながらしっかりと取り決めてきたことで、これまで大きなトラブルになったことはないとのこと。奥村弁護士からは、「田村さんは、学芸員さんとコミュニケーションは取られていらっしゃって、学芸員さんとの間でこういう風にしようねという対話が契約書に落とし込まれていたのだと思うので、問題はないとは思います。コミュニケーションをとった上で、最低限、自分がきちんと後で見返せるようにメールやLINEでもいいので、きちんと残してください」といったお話がありました。

また、社会的な視点を持ち、さまざまな既存の作品やモチーフを引用して作品制作をすることもある現代美術の作家は、著作権を含めた自身の権利を守るとともに、誰かの権利を侵害しないように作り手が自由に創作していくためにも契約の視点を持っておくことも重要であるという点についても、実例を交えながら議論されました。