投稿日:2024/04/16

2023年、福祉施設でのアート活動のひとつとして展開することのできる、障害のある人もない人も一緒に鑑賞を楽しめるプログラム「音で遊べるワークショップ型上映会」が生まれました。

このプログラムは、一人ひとり異なる興味・関心に合わせて調整できるワークショップ型上映会の実施を目指してTHEATRE for ALLの「劇場をつくるラボ」が開発したもので、さまざまな施設のニーズや利用者の状況に寄り添って企画されました。

「映画館では、声を出さずに静かに鑑賞しないといけない」

「映像はじっと画面に向き合って観るもの」

こうした感覚が社会の当たり前になっているかもしれませんが、必ずしも全員にとっての当たり前ではないはずです。知的障害や発達障害のある人たちも一緒に映像鑑賞を楽しむためにはどんな工夫ができるだろう? そんな問いから、障害のある人たちとともに鑑賞するワークショップ型の上映会の開発に取り組み、生まれたのが「音で遊べるワークショップ型上映会」です。

この記事では、「音で遊べるワークショップ型上映会」のプログラムと、実際に福祉施設や学童保育クラブで実施したときの具体的な実践内容についてご紹介します。

福祉施設での活動にアートを取り入れると、どのような効果を生むのでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。

「音で遊べるワークショップ型上映会」とは

「音で遊べるワークショップ型上映会」は、「映像を観ながら、どんな音が鳴っているかを想像して、みんなで音を鳴らしながら映像鑑賞をする」参加型の上映会です。

以前、映像作品の上映会を実施したとき、参加者の子どもたちが自然と声や音を出しながら鑑賞していたことが、着想のきっかけになりました。そうした状況は、映像に触発されたことで、子どもたち自身のある種の「表現」が漏れ出ていた、と考えることができます。

さきほど「映画館では、声を出さずに静かに鑑賞しないといけない」「映像はじっと画面に向き合って観るもの」という感覚が社会の当たり前になっていると書きましたが、知的障害や発達障害のある人たち、あるいは子どもたちにとっての当たり前ではありません。身体が動いてしまう、声が出てしまう、といったことを社会の当たり前にあてはめて問題行動と捉えるのではなく、その人にとっての一種の表現であると捉えれば、考え方は変わるはずです。

鑑賞する人にとっての自然な動きや発声を受け入れ、リズムに乗りながら鑑賞することができる。そうしたある種の表現が漏れ出るような環境をつくることで、障害のある人にとっても心地よく安心して鑑賞できる環境の確保につながるのではないかと思い、プログラム開発に取り組みました。

では具体的にどのような構成のプログラムなのでしょうか。4つの構成に分けてご紹介します。

1. 楽器づくり

「音で遊べるワークショップ型上映会」は、まず楽器をつくるところからはじまります。

自ら楽器をつくることで、どのような音が出るのかを知り、音をとおしてなにかを表現することをイメージしやすくする効果があります。障害のある方のなかには、音を出したり、音を想像したりすることが苦手な方もたくさんいらっしゃいます。だから、まずは楽器をつくることからやってみることで、音に親しんでもらうことからスタートすることにしました。

具体的には、カプセルトイのカプセルにビーズや豆、ピンポン玉を入れたり、新聞紙を破いて丸めたり、キッチン用品の泡立て器でバケツのなかをかき回してみたり、庭に落ちていた枝で机を叩いてみたり……身近にあるさまざまなものをつかって楽器をつくります。

どの楽器を使うか、どんな楽器をつくるか。そうした選択自体も、表現のひとつになりえます。できるだけ簡単なことからスタートすることで、表現することの準備になるようなプログラムとしました。

2. 音を楽しむ準備

楽器をつくってみたら、それを使って実際に音を出してみます。どんな楽器をつくったのか、参加者それぞれがスタッフの方と一緒に音を鳴らしながら発表します。

ここでは、ただ音を出すだけではなく、このあと待っている「音のない映像にどんな音が鳴っているかを想像して音を出す」という作業に向けて、段階的に「想像して音を出す」ことの準備をします。大きな音・小さな音など簡単なところからはじめて、悲しい音・楽しい音、恋に落ちた時の音など、感情など実際には音のないものにフォーカスした「正解」のない想像の音をつくる準備です。

小さな実験や準備を積み重ねることをとおして、「表現」として「音を楽しむ」ことにトライする時間だと言えるでしょう。

3. 映像鑑賞しながら音を出す

いよいよ、映像を観ながら、どんな音が鳴っているかを想像して音を鳴らしてみます。

とはいえ、いきなり映像に音をつける作業はむずかしいので、準備としてスタッフが紙芝居を使ってこれから鑑賞する映像作品の解説をして、みんなで紙芝居に合わせて音を出す準備をします。

自分を表現する準備を経て、実際に映像を鑑賞しながら音を出してみます。音を出して映像作品を鑑賞する機会はなかなかないですが、ここでは楽器の音を鳴らすだけでなく、動き回っても、おしゃべりしても、黙って集中していても大丈夫。だからこそ、障害の有無も年齢も関係なく、みんなが楽しむことのできる時間です。

4. 余白の時間

上映会はこれでいったん終了ですが、終了後に「余白の時間」として、会場に映像作品を流しておく時間をとるようにしています。

劇場をつくるラボが活動2年目に制作した映像作品『PAPER?/かみ?』など、言葉を使っていない作品映像を流しておくことで、クールダウンと同時に自由な表現が生まれることを意図して、この時間を設けています。実際に、上映会に参加していなかった人が急に映像の前で踊りだしたこともありました。

劇場をつくるラボが「音で遊べるワークショップ型上映会」で目指していること

「音で遊べるワークショップ型上映会」は、たんぽぽの家アートセンターHANA副施設長の佐藤拓道さんと共同で開発されました。佐藤さんは、HANAの演劇プログラム「HANA PLAY」で障害のあるメンバーたちと演劇活動をおこなってきた方です。

佐藤さんと、どのようなワークショップにすれば障害のある方とともに能動的で自由な鑑賞体験ができるかを議論しながら、プログラムが開発されました。その対話のなかから、この「音で遊べるワークショップ型上映会」をとおして劇場をつくるラボが目指すべきことが現れてきました。

どこでもだれでも実施できる汎用性(可変性)の高いワークショップとして開発する

施設ごと、障害ごとに、特性や状況が異なることは当たり前。人数や世代、障害の有無のような、状況や属性の違いによって制限が生まれない、一人ひとり異なる興味・関心に合わせて調整できるワークショップが目指されました。

この上映会では、ふだんどのような生活を送っているかが、表現の大きな違いとして現れてきます。自分を表現することにどれだけ慣れているか、そもそも他者とコミュニケーションをとることが難しいなどの違いにも配慮して、だれでもすこしでも楽しむことのできる上映会になればと思いながら開発しました。

障害者–介助者間の関係性を考えなおすきっかけをつくる

福祉施設では、「介助する人」と「介助される人」のように、関係性が固定されてしまうことがあります。この上映会は、そうした関係性から脱却できる時間を提供する機会にもなるよう企画されました。

また、鑑賞によって得られる発見は、施設利用者だけでなく、施設の職員にもあるはずです。ですから、施設の職員も一緒に参加することで、気づきや発見のあるプログラムを目指しました。

「わからない」を大事に

ふだんと異なる環境に置かれると、「わからない」と感じることが多くなります。今回の上映会の開発では、この「わからない」を大事にした開発が進められました。

実際に上映会を開催すると、参加者が「わからない」に出会って迷っていると反応がよくないこともあります。そうしたとき、反応がよくないからやらない、という判断は簡単ですが、「わからない」に出会ったときにこそできる経験もあるはずです。

障害のある人だからという理由だけで「わからない」との出会いを取り上げてしまうのではなく、「わからない」ことをとおしてその向こう側を一緒に考える/想像することのできる上映会になるよう開発しました。

劇場をつくるラボ2023「音で遊べるワークショップ型上映会」(YouTube)

実際に複数の福祉施設などで「音で遊べるワークショップ型上映会」をやってみた結果

こうした議論を経て上映会を開発し、実際に3つの障害者福祉施設で「音で遊べるワークショップ型上映会」を実施しました。

それぞれの上映会では、事前に施設職員へのヒアリングをとおして劇場をつくるラボから見た各施設の現状を整理し、その状況に合わせて実施内容を調整しています。

実施内容は、施設によってどのように違ったのか、それぞれどんな特徴があったのか。劇場をつくるラボのプロジェクトメンバーである兵藤茉衣さんと栗田結夏さんにうかがいました。

浅間学園

参加者:社会福祉法人育護会 浅間学園利用者

年齢層:20〜80代、平均50〜60歳

参加人数:約20名

障害内容:

・軽〜中度知的/発達/精神障害

・若年層入所者は重度知的障害・自閉傾向の方が多い

・他、統合失調症、身体障害、聴覚・視覚障害(中途)

施設へのヒアリングをとおして得られたポイント

施設利用者のほとんどが児童期からの入所のため、集団生活のなかで個人の特別感を感じていない人が多い。そのため、ゼロからなにかを選んだり、自分を表現することが苦手な方が多く、自由にやっていいよと勧めてもむずかしい。

▼

アプローチ

小さな選択肢を用意するため、

楽器づくりからワークショップに取り組みます。

兵藤「浅間学園さんは、上映会開発から協力いただいたので、上映会プログラムの基本型にもさまざまな影響を与えています。浅間学園さんで開発のためのプレ実施をさせていただいたとき、参加者の方から積極的に音を出してもらうことがなかなかできなかったんです。理由を考えると、ふだんの生活から自分を表現する機会が少ないから、自由にやってと言われてもどうすればいいかわからないのではないかとのご意見をいただき、『楽器づくり』からこのワークショップをスタートすることになりました」

栗田「カプセルに豆を入れるのか? 米を入れるのか? 楽器づくりをとおしてそういった小さな選択肢を設けて、自由に選択することのきっかけをつくることで、自分を表現することが苦手な方でもスムーズに音を出してもらえるようになりました」

施設へのヒアリングをとおして得られたポイント

施設の利用者同士でコミュニケーションをとっていることがあるが、職員からは言語的には読み取れないけれど、とても楽しそうで、アート的だと感じる。コミュニケーションや鑑賞をとおして、なにかの刺激に呼応することを大切にしたい。

▼

アプローチ

ワークショップ終了後に、

リラックスした状態で映像を上映する時間を設けます。

兵藤「言語として読み取れないとしても、言葉を使わないコミュニケーションや反応はとても豊かなものです。そうしたコミュニケーションの時間を大切にするために、ワークショップ終了後の『余白の時間』を設けることにしました。リラックスした状態で鑑賞することで、自由におどりだしたり、ふだんとは違う行動が見られることがありました」

栗田「利用者さんのなかに、どんな人が相手でも同じセリフを話しかけつづける方がいらっしゃいました。その方はこのワークショップに参加されると、まわりの音に刺激されたのか、置いてあった木の棒を持ってふだんしないポーズをとったんです。その人にとってある意味で新たな“表現”が引き出された瞬間だっだと思います」

木もれ陽の里

参加者:社会福祉法人育護会 浅間学園利用者、社会福祉法人愛泉会 軽井沢治育園利用者、地域活動支援センター利用者

年齢層:20代〜60代

参加人数:約40名

障害内容:軽〜中度知的/発達/精神/身体障害

施設へのヒアリングをとおして得られたポイント

いつも顔を合わせてる施設のメンバーだけでなく、

外部の人たちと交流したい。

▼

アプローチ

複数の福祉施設との合同開催にします。

栗田「複数の福祉施設利用者が参加する合同開催のワークショップとしました。いずれのワークショップでも各施設の職員さんにも一緒に参加してもらっていますが、参加人数が多く、またはじめて出会う他施設の方との交流を考慮して、この回では障害のある人とのアートに関するコミュニケーション経験が豊富なNPO法人リベルテの佃さん・馮さんにもサポートに入ってもらいました」

兵藤「サードプレイス(ふだん生活している場所や職場、学校とは異なる、カフェや公園のような居心地のよい第3の居場所)の重要性がよく語られますが、障害のある人にとってそういった場所にアクセスできることは少ないのではないかと、この合同開催を計画しながら感じました。『音で遊べるワークショップ型上映会』は、障害のある人にとってのサードプレイスのような場所になれる可能性があるのではないでしょうか」

施設へのヒアリングをとおして得られたポイント

アート活動をふだんの施設での日中生活で実践しているが、マンネリ化してきている。表現の幅を広げたい。

▼

アプローチ

日常では目にする機会のすくない映像作品や楽器を用意することで、創造性を触発させることができます。

栗田「ワークショップでは、なるべく創造性を触発させられるような映像作品を上映します。映像鑑賞がインプットになるので、ふだんとは異なる刺激があると思います。

また、この回ではサポートに入ってもらったNPO法人リベルテの馮さんが自作されている楽器を持ってきてもらいました。ブリキの大きな箱など、シンプルだけど楽器のバリエーションが増えることで、表現できる音の種類が変わって、いろんなことを表現してみようと想像するきっかけになりました」

川口太陽の家(コロナ感染拡大により中止)

利用者年齢層:20〜80代、平均40〜50歳

参加人数:20〜30名

障害内容:

・中~重度知的/発達/精神/身体障害

・聴覚・視覚障害

施設へのヒアリングをとおして得られたポイント

鑑賞=じっとして観るもの、というイメージが強いので、それを変えたい。

▼

アプローチ

事前準備として、上映予定の映像を当日の2週間ほど前からふだんのレクリエーションのなかで鑑賞する機会を設けます。

兵藤「ふだんからアート活動は実践されているものの、作品を鑑賞するという部分には着目してこなかったということで、念入りに準備を進めていました。実際にはコロナの感染拡大によって中止になってしまいましたが、時間をかけて準備することで施設の職員さんにとっても気づきを得られる機会になったと思っています」

栗田「『鑑賞』と聞くと、静かにじっとしてないといけないんじゃないか?という既成概念があるかもしれず、それを1時間半程度のワークショップで壊すことはむずかしい可能性があったので、事前に映像を提供して、ワークショップ実施予定日の2週間ほど前からふだんの活動のなかで映像を観せてもらうことにしました。

施設の名前にちなんで『太陽のなかの音ってどんな音?』という質問をして、音を出してもらったりもしていたようです」

施設へのヒアリングをとおして得られたポイント

ふだんから職員が忙しいので、限られた時間のなかで、施設利用者の創造性を広げるために何ができるかを考えたい。

▼

アプローチ

ワークショップに関わってくれるすべての施設の方と対話しながら、施設利用者の新しいコミュニケーションの発見を促します。

栗田「職員のみなさんが、日々の施設運営のなかでとにかく忙しく、施設利用者の方の自己表現やコミュニケーションの仕草を職員同士で丁寧に話し合い共有する時間がないと感じられており、職員さん同士の対話が減っている状況にありました。なので、私たちが施設の外部からかかわり、対話の機会を設けることで、職員さん同士の横のつながりを促進させたり、施設利用者の新しいコミュニケーションの発見につながるよう心がけました」

障害者福祉施設以外への展開

「音で遊べるワークショップ型上映会」は、障害の有無だけでなく、人数や年齢、場所などにも関係なく、どこでもだれでも実施できるワークショップを目指して開発されました。ここでは、だからこそ展開することができた、障害者福祉施設以外の場所での実践事例についてご紹介します。

まるっとみんなで映画祭2023 in KARUIZAWA

参加者:軽井沢町近隣の住民

年齢層:未就学児〜70代

参加人数:約40名

障害内容:軽〜中度知的/発達

兵藤「軽井沢で開催された映画祭のプログラムとして公開形式で実施されたワークショップです。公開形式だったので、障害のある方ない方、子どもから大人まで参加いただけました。よりよい鑑賞には、障害の有無も年齢も関係ないのだなと実感することができた機会でした」

栗田「子どもたちは『してはいけない』というストッパーが大人より少ないからか、自己表現がとても積極的です。それに引っ張られるように、大人たちも自然と自分自身の想像力をつかって表現していたように思えます」

こぴあクラブ児童+ライト学童保育クラブ

年齢層:小学1年生〜4年生

参加人数:約90名

参加者2:放課後等デイサービス こぴあクラブ児童

年齢層:小学4年生〜高校1年生

障害内容:

重度心身障害児

難治てんかん、筋ジストロフィー、ほか

参加人数:7名

兵藤「重度心身障害者の子どもが通う放課後デイサービスと、近隣の学童保育クラブとの合同開催のプログラムでした。参加人数も多く、カオスになるだろうという予測のうえで、ワークショップをはじめるまえに『ほかの人の音をよく聞くこと』『楽しいからといって大きい音を出すのではなく、映像やお題に対してどういう表現ができるかを考えること』『正解はないので、自由に表現すること』など、私たちからのお願いを明確にするようにしました」

栗田「この回では、楽器づくりの材料のなかにブルーシートのようなひとりでは扱いがむずかしい大型の素材を使うようにしました。これは『木もれ陽の里』で実施した際の振り返りから生まれたアイデアだったのですが、大きな素材を用いることでほかの参加者との協力が必要になるので、新しいコミュニケーションが生まれるきっかけになります」

一様でないコミュニケーションや表現からアート活動を楽しむ方法

「音で遊べるワークショップ型上映会」では、鑑賞によって刺激を受けることで、障害のある人から「音を出す」という言葉を介さないコミュニケーションや自己表現が引き出され、ふだん得ることのない経験ができます。こうした経験は、日常生活にもどってもなにかの変化を生むかもしれません。

実際に施設職員の方からは、「それまでは余暇活動を最後まで受けてくれなかった利用者の方が最後まで参加してくれた」「しずかにずっと集中するというよりも突発的な集中力を見せる利用者の方がいた」「ふだんでは見られない姿を垣間見ることができた」などのお声をいただきました。

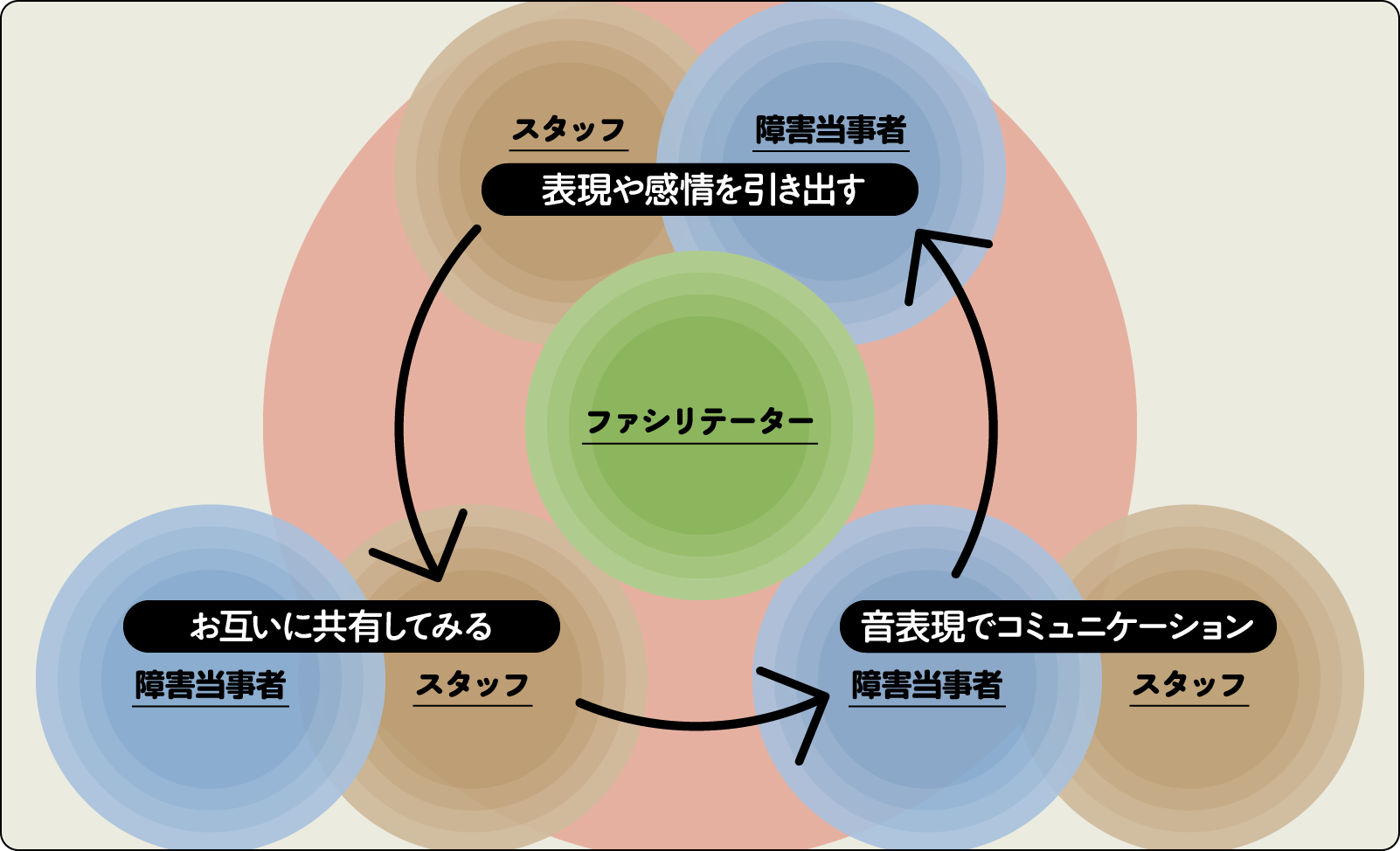

また、実施する場所の環境や利用者の特性にあわせてプログラムを部分的に調整しながら実施することによって、新しいコミュニケーションが生まれやすくなります。劇場をつくるラボのファシリテーター(参加者の行動を促し集団活動がスムーズに進むよう支援する進行役)は、さまざまなニーズに合わせてプログラムを調整しながら、参加者の感情や表現を引き出し、新しいコミュニケーションのきっかけをみつけるサポートをします。

「音で遊べるワークショップ型上映会」でのファシリテーターの役割を解説した図。参加者である福祉施設スタッフの方と障害のある人の表現や感情を引き出し、お互いに共有しながら、音を使ったコミュニケーションを生むサポートをすることで、ひとつの鑑賞体験になります。

障害のある人のふだんとは異なる反応を見た施設職員の方にとっても、気づきがあるかもしれません。「音で遊べるワークショップ型上映会」は、施設の利用者と職員の新しいコミュニケーションのきっかけにもなるのではないかと私たちは考えています。

「音で遊べるワークショップ型上映会」にご興味のある福祉施設の方、やってみたいけれどお悩みのある方は、ぜひ劇場をつくるラボまでお声がけください。

文・劇場をつくるラボ(構成・春口滉平)

劇場をつくるラボについて

「音で遊べるワークショップ型上映会」を開発したTHEATRE for ALLの「劇場をつくるラボ」は、障害のある方に劇場作品がどのように鑑賞されているか、視聴・鑑賞にどのような“バリア”が生じているか、障害のある方を含む私たちにとっての劇場とはなにかを知るため、全国の福祉施設とともに鑑賞体験を考えるプロジェクトとして、2021年に始動しました。

1年目は、障害のある方にとって適した鑑賞環境を模索するため、配信された劇場作品を福祉施設で鑑賞するための空間づくりを。2年目は、そもそも障害のある方が楽しめる劇場作品が少ないのではないかとの気付きから、映像作品の創作に挑戦してきました。

3年目となった2023年、2年目に創作した映像作品をよりよいかたちで鑑賞するため、障害のある方たちとともに鑑賞するワークショップ型上映会の開発に取り組み、生まれたのが「音で遊べるワークショップ型上映会」です。

劇場をつくるラボの過去の活動はこちらから。

▶︎https://theatreforall.net/geki-tsuku-lab/

劇場をつくるラボへのご相談はこちらから。

問い合わせ先:info@drifters-intl.org