投稿日:2021/02/26

横浜のダンスハウスDance Base Yokohama(DaBY/デイビー)は、2020年6月の設立以来、ダンスにアクセスすることの難しかった人々とダンスを繋ぐさまざまな活動をおこなってきた。今回、THEATRE for ALLの始動とあわせ、研究会「ダンスのアクセシビリティを考えるラボ」を開始。第1回のテーマを【視覚障害者と味わうダンス観賞篇】とし、視覚障害者がコンテンポラリーダンスを観賞する方法について模索する3日間の研究会をおこなった。

この研究会では、「そもそもダンスを観るってどういうこと?」という固定概念と向き合うことで、視覚障害者のダンス観賞の可能性を広げることはもちろん、コンテンポラリーダンスそのものの発展にも繋がるのではとも期待を寄せる。

具体的には、視覚障害者にさまざまな方法でコンテンポラリーダンスを観賞してもらうワークショップを実施する。

まずは、なにもガイドのない状態で作品を観賞。そのあと、4名の「言葉で伝える」プロフェッショナル(批評家・詩人・美学者・インタープリター)がそれぞれのやり方でナレーション付きの作品を上演。視覚障害者たちにフィードバックをもらいながら、ダンス観賞のために彼らに必要な言葉や方法を探っていく。

では具体的にどんなワークショップにすればいいのか、というところから研究会の第1日目(12月11日)はスタートした。

#ダンス #アクセシビリティ #視覚障害 #研究会 #DaBY

©Naoshi HATORI

どのようにアートとバリアフリーを繋げられるのか ~事例紹介~

いったいどんな体験やコミュニケーションがあればダンス観賞といえるのか。ダンスとバリアフリーを考えるにあたって具体的な実施内容を組み立てていくために、初日は、いくつかの「表現」と「バリアフリー」についての事例を共有した。

●事例1:映像・映画の音声ガイド

身体障害者手帳を保持する視覚障害者は、約31万人。そのうち、生まれつき目が見えない人は約3万人と言われている。また、40歳を過ぎてから失明する人が62%にのぼるという。つまり視覚障害者というのは特別な存在ではなく、私たちもそうなる可能性を含んでいる。視覚障害のある人が安心して映画や映像を楽しめるよう、もちいられているのが音声ガイドだ。音声ガイドは、たとえば映画の場合には、セリフや効果音とはべつに映像を説明したナレーションを流す。

生まれて一度も映像を観たことがない人と、中途失明で頭のなかに映像のイメージがある人。それぞれ人によって「見える」という状況が違うなか、どこまでガイドで説明すればいいのか…。ガイドを制作している松田高加子さん(Palabra株式会社)によりいくつかの事例が紹介された。

たとえば映画『ローマの休日』。王女アンと新聞記者の1日の恋物語である。あるシーンで、オードリー・ヘプバーン演じるアン王女が少しうつむいたまま自分の席に戻っていく。どんな音声ガイドにするか、いくつかのパターンが考えられる。

①映像にうつるままを説明する:「うつむき加減で戻っていくアン王女」など

②アン王女の心情に触れ、盛り上げる:「切ない」「寂しい」など、

状況を知りたいのか、登場人物の心情を知りたいのか。音声ガイドを聞く人によっても好みがわかれるが、松田さんは「私だったらどういうガイドが欲しいのか」を前提に言葉を作っている。

また、ドキュメンタリー映画『この星は、わたしの星じゃない』のワンシーン。“川にたくさんの桜の花びらが流れ、そのなかの一枚がクローズアップされる”というイメージ映像のような静かな場面に、どんな音声ガイドをつけたらいいか悩んだ時のことが紹介された。

松田さんが「このシーンは何が言いたいのか?」と監督に意図を聞いたところ、戸惑われたという。監督自身も言語化できておらず、映像のイメージから受け取るものを大事にしてほしいと考えていたのだ。時間をおいて監督から出てきた答えは「大事なのは、さっきまでたくさん流れていた中のひとひらの花びらが流れ着いたということです」ということだったそうだ。そこではじめは「水滴に覆われたひとひらの花びら。」としていたが、「道端にひとひらの花びら」というだけの音声ガイドに変更したそうだ。「きっと監督はこのシーンを言葉にしたくなかったんだろう。」と松田さんは振り返る。

ほか、Perfumeのライブに音声ガイドをつけた時には、ライブを楽しめるように「一緒に踊ってもらおう」という目的を決めた。「見たままを書く」「一緒に踊ってもらえるような振り付けを伝える」「感想を言う」という3本柱を立てたそうだ。

これらのように音声ガイドをつける際には、なんのためにガイドをつけるのか、というゴールを明確にして制作しており、作品のイメージを最大限伝えるために作品そのものを理解するところからはじめる。

音声ガイドは、すでに完成した作品に言葉を追加するため、いかに本編を邪魔せずに作品を伝えるかが大きな課題のひとつだ。松田さんは「本当に音声ガイドは必要なのか?」「映画の神様には許諾をもらえていないだろう」という死ぬまで解決しない問いを胸に、それでも映画を諦める人を作らないようにという思いで作成している。

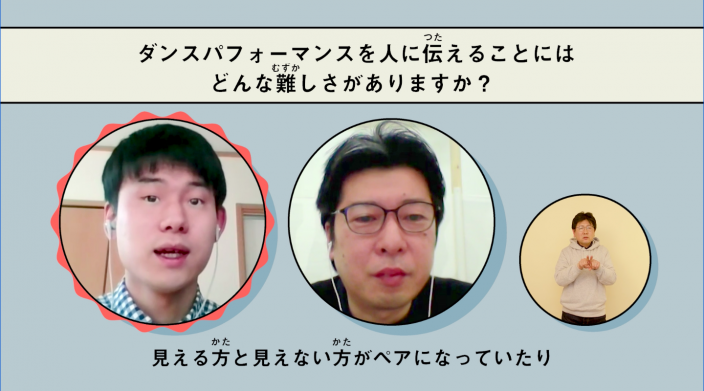

●事例2:視覚障害者と美術鑑賞

研究会の類似プロジェクトとして『視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ』の事例が取り上げられた。このワークショップを展開し、研究会のファシリテーターでもある林建太さんは、バリアフリーや障害者支援ではなく見えない人も見える人も一緒にアートを楽しむ取り組みをしている。

まず、目が見えない人、見える人がコンビになり、何組かで美術作品をみる。そして見える人が、どんな作品なのか3つのポイントに気をつけながら言葉でナビゲートする。

①見えること………色、形、大きさ

②見えないこと……感じたこと、解釈、比喩

③わからないこと…理解できなかったこと、言葉にしづらいこと

①では実際にそこにあるものの色・大きさ・形を説明するのだが、同じ青色でも「暗い蒼」「紺色」など、すでに人によって説明が違ってくる。さらに②の感じたことを言葉にすると、ある彫刻を「温かい印象」と言う人もいれば、「冷たい」と説明する人もいる。ひとつの作品からまったく異なる印象を受けることもあるという、美術の面白さ・奥深さが感じられる。さらに、輪っかの形をした彫刻を「指輪みたい」という人もいれば「ドーナツみたい」と表現する人もいて、同じものが見えていても個人の言葉選びによって伝わる印象はかなり違ってくる。

これだけだと情景描写に近いが、③の言葉にしづらいこともあえて発してみることで、美術鑑賞の体験を試みている。「うーん」「よくわからない……」でもいい。作品を観た人がどういう状況なのかを伝えることで、目が見えない人は「よっぽど言葉にできないものがあるんだな。そこに自分は立ちあっているんだ」という臨場感を感じられる。この“感じる”ということがひとつの美術鑑賞体験だ、というワークショップだ。

このワークショップを通して、見えない人が美術鑑賞を体験できるだけでなく、目が見えている人も「ほかの見え方があるんだ」「美術に正解はないんだな」と楽しむことができ、また「自分が感じていることは本当なのか?」と自分自身についても気づきがうまれる。ワークショップに参加した視覚障害者からは「正解そのものを掴むことができなくても、作品そのものに少しずつ近づいている感覚が楽しい」という声が寄せられている。

ほかにも、演劇の俳優と共に音声ガイドの可能性を広げる試み「きくたびプロジェクト」や、視覚障害と美術の歴史が紹介された。

では、美術好きの視覚障害者はなにを楽しんでいるのだろう?

林さんのもとに集まったワークショップ参加者の声によると、「美術館は経験ができる場所」「美術鑑賞とは、ほかの人と会話した時間のことだと思う」など、それぞれによって自分なりの美術鑑賞があることがうかがえる。だからこそ林さんは、今回の研究会では、「私にとって〇〇(美術/ダンス)とは……」という個人個人の物差しを大切にできたらいいのでは、と提案した。

見えないダンス観賞をどう実現するか? ~ディスカッション~

では視覚障害者のダンス観賞にあたって、どんなアプローチがいいのだろうか。事例紹介を受けてディスカッションを重ねる。

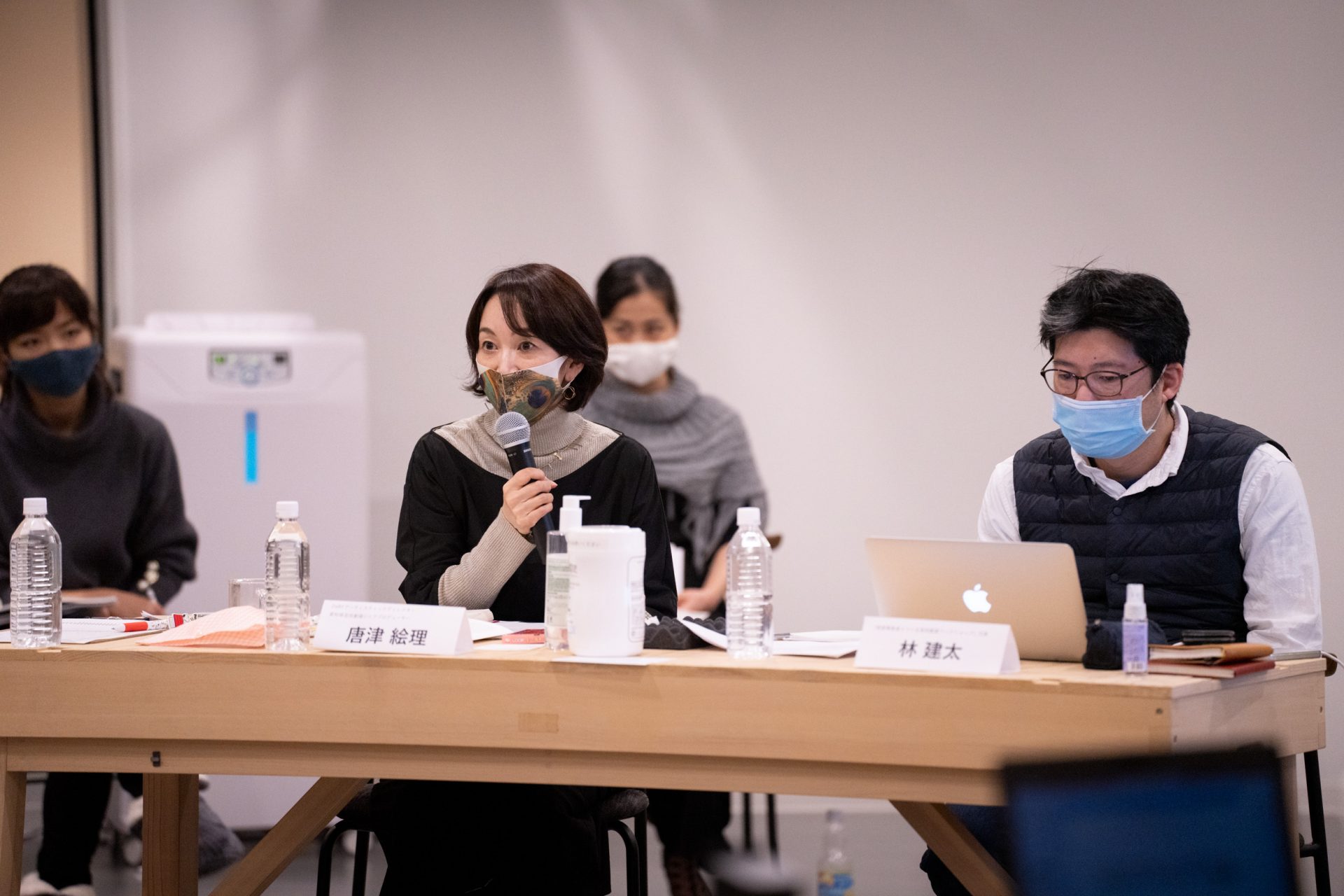

●4パターンのディスクライブをする意図

今回の研究会で、4名の「言葉で伝える」プロフェッショナルは「ディスクライバー(「描写する人」の意)」となる。仕事や経験が異なる4人がそれぞれの方法でディスクライブする(作品をガイドする)ことで、「視覚障害者にダンスがどう見えているのか」「そもそもダンスとは何か」をいろんな角度から知る・考えるきっかけになることを期待している。DaBYアーティスティックディレクターで今回の研究会のコーディネーターを務めた唐津絵理さんは、異なるタイプの4名のディスクライバーを依頼した意図について「正解を求めているわけではないので、できるだけそれぞれの特徴をいかしたアプローチでダンスを伝えてほしい」と語り、4人のやり方を尊重する。すべてのアートにたったひとつの正解があるわけではないように、この研究会もまた、たくさんの不正解またはたくさんの正解を受け入れる場になることが前提になる。

●ダンスのなにを伝えるのか?

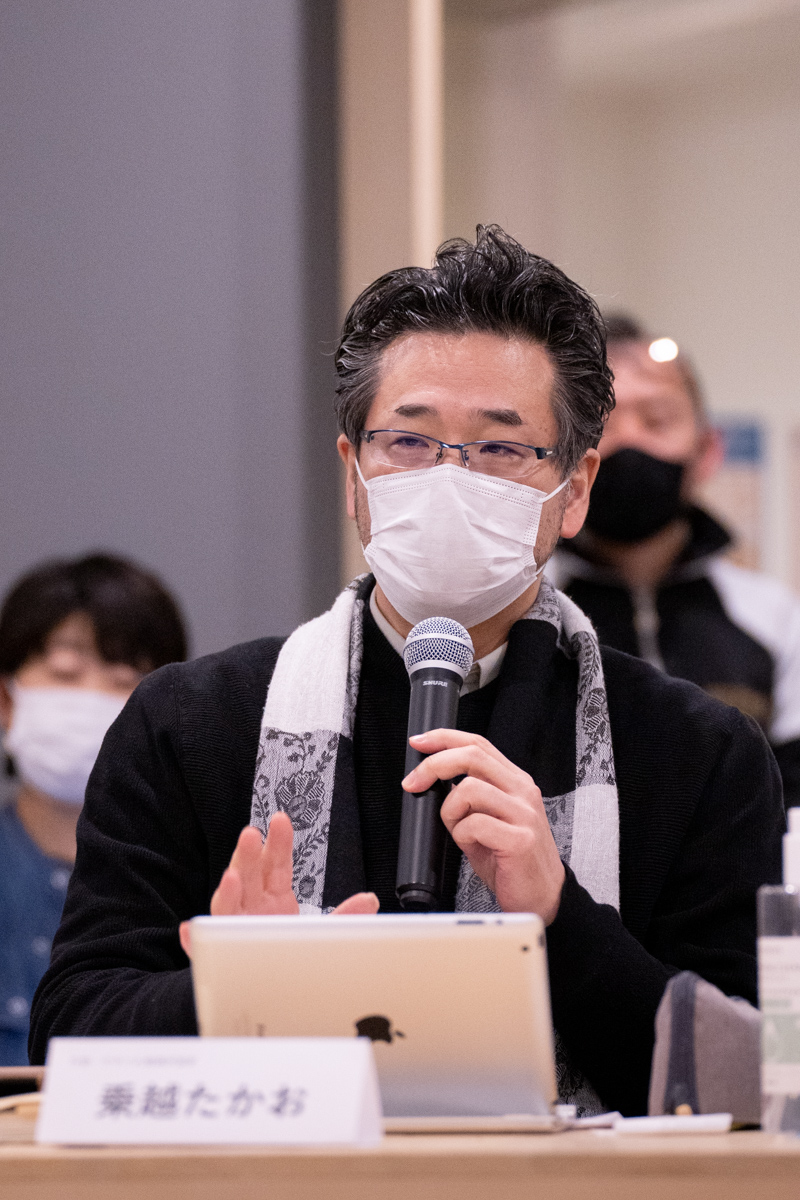

作家・舞踊評論家の乗越たかおさんは「ダンスを観たという実感を伝えたい」と観賞体験を重視する。「言葉を聞くことと、実感することの間にはタイムラグがある。これはこうだったと後から解説するのでなはく、視覚障害者と一緒に体験するような言葉を作れたらいい。ただ、もともと目が見えないのか、中途失明なのかで、ひとつの言葉からイメージできる情景が違うのではないだろうか。ただ単に『手があがりました』と説明するだけではつまらないが、『手が波のように動いている』と言葉にしたい場合に『波』をイメージできるのか。『ボイルされているスパゲッティのように動く』と言って伝わるのか」と、言葉選びにも慎重になる。さらに乗越さんは「ダンサーの腕の重さを感じられるのは、私たちが見えているから。ダンス上演の前に身体を動かすワークショップを行って、たとえば『後ろに倒れる』体験を味わったり、床の上でスピンしたりするといいのでは」などさまざまなアイデアを発表した。

●ナレーションは即興か?事前準備か?

事例紹介にあった『視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ』は、その場で感じたことを言葉にする即興のものだった。しかしダンスの場合、静止した美術とは違って、ずっと動いているので、事前に作品を観ていないと言葉にするのは難しいのではないかという話になる。

詩人の大崎清夏さんは「言葉は吟味したい。事前に、映像でもいいので観ておいて、作品と仲良くなりたい。できれば振付家さんやダンサーさんとも「なんでこういうダンスを踊るのか?」とビールを飲みながら夜中まで語り明かしたいくらいですよ」と事前の丁寧な準備を希望した。インタープリターの和田夏実さんも「手話通訳歴20年程度ですが、通訳はその人個人の内包している世界や、体感してきたものがかなり重要になってくるので、事前により多くのことを知る時間が必要です。とくにダンサーさんの言葉は難しいので」と事前準備に賛同した。

音声ガイドを作成する松田さんも「見たままを言葉にするのは簡単ではない。トレーニングをしていないと無理です。」とアドバイスをする。

乗越さんは「僕は事前に情報なく初めての出会いでありたい」と希望。評論家の視点として、作品から受け取ったものをすべてととらえ、振付家やダンサーの内面を伝えることはしないスタンスを示した。

結果、ダンス作品をはやめに仕上げ、事前にどれほどの準備をするかは4人それぞれにゆだねることにした。

●美術や映画との違い ダンサーがそこにいる意味

今回のワークショップでは、「言葉で伝えるプロ」がダンス観賞を模索するのが基本コンセプトである。『言葉』がキーワードであることについて、ダンサーの畠中真濃さんより「言葉とダンス作品はどういう関係なのか?」という疑問があがった。言葉と作品はべつものなのか、言葉もふくめてひとつのダンス作品なのか。とくに完成された美術や映画とちがい、ライブパフォーマンスはその場の空気や観客とも影響しあう。もし言葉の存在が強すぎて「言葉だけで十分じゃないか」ということになったら、同じ空間にダンサーがいる意味はあるのかという、ライブならではの観賞ポイントを踏まえる必要性があげられた。

●どんなダンス作品を上演するか

上演するダンス作品は、鈴木竜さんが振付をし、4名のダンサーが踊る。

視覚障害者が見ることが前提だが、目が見えないことを前提とした振付作品となっては、実際に劇場で行われるダンス観賞からは遠ざかってしまう。ダンスが矮小化しないためにも、無難なものは避け、鈴木さんのダンスを優先する。

ただし、スケジュール的に2.5日という短い時間のなかでの創作で、ディスクライバーとともにできるだけ言語化したいということもあり、まったくの新作ではなく過去作品をベースに作品を立ち上げることにした。

ワークショップの実施にむけて

ここから2.5日でダンス作品をつくり、2週間の準備を経て、12月27~28日に2日間のワークショップを実施する。熱烈なファンがいる一方で「わからない」「難しい」という感想も聞かれることの多いコンテンポラリーダンスを、視覚障害者がどう観賞できるのかという取り組みは未知の領域だ。手探りのことが多いがそれでも、4名のディスクライバー、アーティスト、視覚障害者モニター、関係者のすべてが新たな活動に挑戦するために集い、視覚障害者とダンス、双方の可能性を広げる模索の場が始動した。