新作音楽劇 ワークインプログレス公演

チェルフィッチュ×藤倉大 with Klangforum Wien

ABOUT

現代演劇×現代音楽=新たな“音楽劇”

新たな“音楽劇”はどのように生まれるのか——。

これまでも様々なかたちで“音楽劇”に挑んできたチェルフィッチュ/岡田利規と、世界的作曲家・藤倉大。現代演劇と現代音楽、それぞれのトップランナーがタッグを組み、2023年にウィーン芸術週間にて初演を迎えた本作。俳優は歌唱とは異なる手法で、そして音楽は情景や心情を描くものとは異なる在り方で、相互に作用することで、言葉と音楽のまったく新しい関係から新たな“音楽劇”を創造する。

2021年11月、初演に先駆け開催されたワークインプログレス公演では、ある一つの場面の上演を通して方法論を検討・共有し、創作の基盤をつくりあげていく過程を公開。

作品の基本情報

- 上映時間

- 70分

- 言語

- 日本語

- 料金

- 無料

- ジャンル

- 演劇 その他

本作品のアクセシビリティ

-

音声ガイド

-

手話

-

バリアフリー字幕

-

字幕

-

多言語対応

-

吹き替え

-

作家オリジナルのバリアフリー

-

ノンバーバル

2つのバリアフリー動画をご用意しています。視聴ページに移動後、ご覧になりたいバージョンのリンクをクリックしてください。

*YouTubeでのご視聴となります

- 日本語音声ガイド

- 多言語字幕(日本語・英語・仏語・独語)/Subtitles (Japanese, English, Franch, German)

※オリジナル版(多言語字幕)の字幕言語の切り替え方法(YouTube)

1. 動画プレーヤーの字幕アイコンをクリックして字幕をオンにします。

2. 動画プレーヤーの設定アイコンをクリックして、[cc]字幕をクリック、見たい言語を選択して切り替えます。

チェルフィッチュ初の音声ガイド配信。

チェルフィッチュの独自の手法である「想像」を用いた俳優の身体表現をどのように説明するのか、音声ガイドのディスクライバーさんと検討を重ねました。

POINT!

岡田利規/チェルフィッチュと作曲家の藤倉大がタッグを組み新たな音楽劇を創作。2023年5月のウィーン芸術週間(ウィーン/オーストリア)での初演に向けたワークインプログレス公演では、ワークショップを経て出来上がった10分程度のシーンを上演、岡田とロンドンよりリモート参加している藤倉によるフィードバックを繰り返し、深めていきます。音楽は2023年にウィーンでの共演が予定されている現地アンサンブルのKlangforum Wienとのリモート共演バージョンと、アンサンブル・ノマドとクラリネット奏者の吉田誠による生演奏バージョンがそれぞれお楽しみいただけます。

アーティスト・制作者 からのメッセージ

演劇において音楽がどんな意味を、機能を、役割を、位相を担うか――そこにはものすごくたくさんの、おそらくは無限の、オプションがあるでしょう、そのひとつを新たに自分たちで手探りしながら生み出してみたい、要するに、新しい音楽劇をつくってみたいのです、藤倉大さんという柔軟でとんがっている作曲家と手を組んで、どこまで行けますかね、藤倉さんの音楽はとても強い、まるで音楽そのものが、いや、もしかするとひとつひとつの楽器が、ひとりの役者のようです、だから――まだ現段階では完成形は全然わからないのですが――そのような音楽と人間の俳優が、人間と音楽という関係というよりももっと人間と人間の関係に近いような感じで競演する、たとえばそんな感じなのかもしれません、〈新しい音楽劇〉というときのその新しさというのは……

岡田利規(作・演出)

コロナ2年目なので、テクノロジーも去年とは違う。

僕の部屋のスタジオから流す音源が東京に0.5秒の時差のみで、CD以上の音質で届く。その音楽に対しての俳優さんたちの反応をZoomで眺めては、岡田さんと話し合って、違う音楽を試してみたり、岡田さんの脚本も毎日、毎回変わっていく。確実に、岡田さん、僕、俳優さんたちで、毎分、いや、毎秒一緒に作っていっている感覚を感じながらの毎日だった。

本当の意味で、今までにないジャンルの舞台作品になるかもしれない。そう、辞書に新しい単語、そしてその定義を足さないといけないレベルの。(抜粋)

藤倉大(作曲)

アーティスト プロフィール

チェルフィッチュ

岡田利規が全作品の脚本と演出を務める演劇カンパニーとして1997年に設立。俳優がテキストから「想像」し、それを観客に共有するという独特の方法論を用い、俳優の「想像」から生み出される言葉や身体の表現は時としてダンス的とも評される。

2007年クンステン・フェスティバル・デザール2007(ブリュッセル/ベルギー)にて『三月の5日間』が初めての国外進出を果たして以降、アジア、欧州、北米にわたる90都市以上で上演。世界有数のフェスティバル・劇場との国際共同製作による創作も多数。

「消しゴム」シリーズでテーマに掲げた「人間中心主義からの逸脱」を今回の新作音楽劇でも引き続き用い、「ヒトと音楽」の新たな関係を模索する。

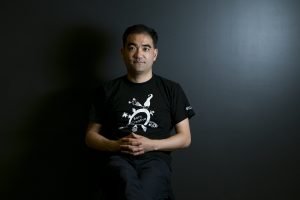

岡田利規

©宇壽山貴久子

演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。

チェルフィッチュとしての活動としてだけでなく、国内外で幅広く活動。2016年から2020年の4シーズンにかけてドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレにてレパートリー作品の作・演出を務め、2022年にはタリア劇場(ハンブルク/ドイツ)にて『Doughnuts』を制作、2022年11月にはノルウェー、オスロのナショナルシアターにて『HVALEN I ROMMET』を制作した。

2007年にデビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社)を発表し、翌2008年第二回大江健三郎賞受賞。2022年『ブロッコリー・レボリューション』(新潮社)が第35回三島由紀夫賞受賞。近年では能の現代語訳やオペラの演出を手がけるなど、活動の幅をさらに広げている。

藤倉大

©Yuko Moriyama otocoto

大阪生まれ。15歳で単身渡英しベンジャミンらに師事。数々の作曲賞を受賞、国際的な委嘱を手掛ける。

2015年にシャンゼリゼ劇場、ローザンヌ歌劇場、リール歌劇場の共同委嘱によるオペラ《ソラリス》を世界初演。2019年に尾高賞、文化庁芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。2020年にオペラ《アルマゲドンの夢》を新国立劇場で世界初演。数々の音楽誌において、その年のオペラ上演におけるベストに選出された。近年の活動は多岐に渡り、リモート演奏のための作品の発表や、テレビ番組の作曲依頼も多数。録音はソニー・ミュージックジャパンインターナショナルや自身が主宰するMinabel Recordsから、楽譜はリコルディ・ベルリンから出版されている。

このワークインプログレス公演を経て、ウィーン芸術週間からの委嘱により、チェルフィッチュ×藤倉大 with クラングフォルム・ウィーン『リビングルームのメタモルフォーシス』として、2023年5月に初演を迎えます。ウィーンでの初演ののち、ヨーロッパツアーを経て、2024年には日本公演も予定。

クレジット

作・演出 岡田利規

作曲 藤倉大

出演 青柳いづみ、朝倉千恵子(ワークインプログレス公演は出演なし)、大村わたる、川﨑麻里子、椎橋綾那、矢澤誠

演奏

[映像出演]Klangforum Wien/Bernhard Zachhuber(クラリネット)Annette Bik、Gunde Jäch-Micko(ヴァイオリン)Dimitrios Polisoidis(ヴィオラ)Benedikt Leitner(チェロ)

[ライブ出演]吉田誠(クラリネット)、アンサンブル・ノマド/花田和加子、川口静華(ヴァイオリン)甲斐史子(ヴィオラ)細井唯(チェロ)

ドラマトゥルク 横堀応彦

舞台監督 川上大二郎

音響プランナー 白石安紀(石丸組)

サウンドデザイン 永見竜生/Nagie

照明プランナー 髙田政義(RYU)

映像プランナー 山田晋平(青空)

音響オペレーター 片山貴之、坂井秀司、澤口敬一、田中素春

照明オペレーター 山下恵美、吉田幸生(RYU)

映像アシスタント 齊藤詩織(青空)

記録写真 加藤和也

宣伝美術 大竹竜平

SNS広報 宮崎淳子

広報ライティング 山﨑健太

プロセスオブザーバー(国際交流基金派遣) 島貫泰介

記録映像ディレクション・撮影・編集 冨田了平

記録映像撮影 遠藤幹大 玄宇民 西野正将

音声ガイド制作:Palabra株式会社

ナレーション:堀内里美

バリアフリー製作:株式会社precog

プロデューサー 黄木多美子、水野恵美

プロダクションマネージャー 遠藤七海、馬場結菜

制作デスク 斉藤友理、田澤瑞季

制作デスクアシスタント 村上瑛真

(以上、株式会社precog)

主催 独立行政法人国際交流基金

企画制作 一般社団法人チェルフィッチュ、株式会社precog

協力 オフィススリーアイズ、KAJIMOTO、株式会社キューブ、ナカゴー、急な坂スタジオ、山吹ファクトリー

(※本公演は2023年にウィーン芸術週間委嘱作品として発表)