投稿日:2023/06/26

<TRANSLATION for ALL LABー “身体表現の翻訳を考える” 対話の時間 >

身体表現を観客に届ける過程で生じるさまざまな障壁を、それぞれの作品がそれぞれの手法で乗り越え、アクセシビリティをあらゆる人に向けて開いていくためには?

作品に込める思いを、障害のある人、使う言語が違う人など多様な身体とわかち合い、さらなる表現へとつなげていく挑戦の数々を結集させたフェスティバル「TRANSLATION for ALL」が2023年5月〜6月に東京のリアル会場とオンラインで開催された。アーティストたちは、障害のある方々をはじめ、さまざまな立場の人とともにワークショップや公開稽古を行いながら、クリエーションを進行した。ここでは、その創作のプロセスでの試行錯誤や対話をお届けする。

<「文明単位のラブソング」とは?>

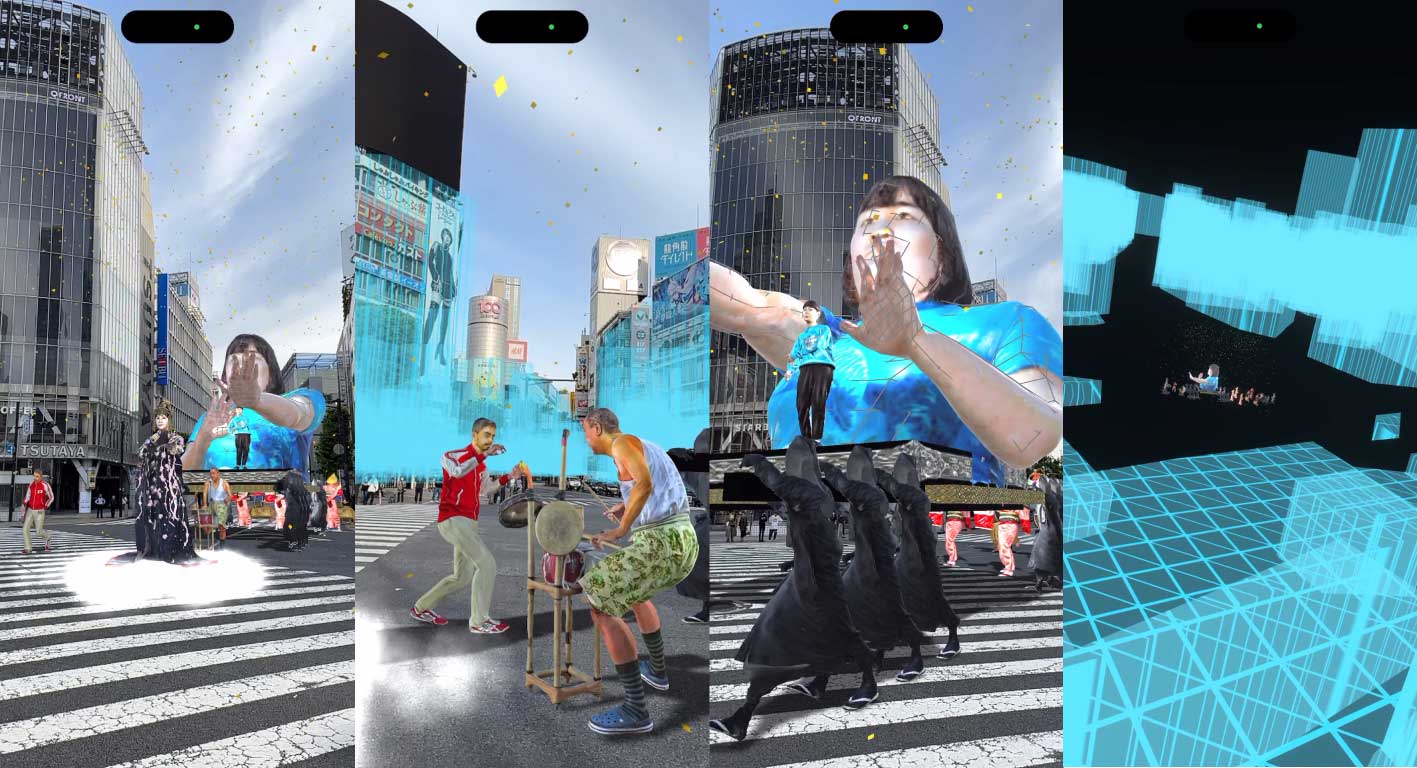

AR三兄弟による『文明単位のラブソング』が公開された。この360度の方向から立体的に楽しめるAR技術を活用した立体的なパレードは、いつでもどこでもiPhoneで再生可能だ。そして、この行列を先導をするのは、あの小林幸子。文明ごとの変遷に思いを馳せる鎮座DOPENESSのラップが重なり合う斬新な新曲もあわせて発表された(6/21配信開始・作曲:蓮沼執太)。また、本作は、身体表現の翻訳を考えるフェスティバル「TRANSLATION for ALL」の公式作品として手話版も公開となった。

『文明単位のラブソング』がARで繰り出す未来へ

最新のAR技術を活用したパレード『文明単位のラブソング』手話版の制作を機に一同に会した三人。それぞれのチャレンジ精神が集結し、ARがさらにその先のMR(Mixed Reality /複合現実)への道程を歩むとき、ろう者の感覚は、聴者が見逃していたヒントを与えてくれそうです。

――まずは小林幸子さん、鎮座DOPENESSさん『文明単位のラブソング』AR作品ご覧になって試してみましたか?いかがでしたでしょう?

小林:とても新しいものですよね。これから先のエンターテインメントにいろんな形で影響を及ぼして、皆が楽しめるものへと繋がっていくのではないかと感じました。

鎮座:様々な場所で再生できる面白さがありますね。縮小したり、いきなりデカくもできるし、いろんなサイズでパレードを進行するのは楽しそうですね。

小林:家から出られなくても遠くに住んでいても同じ条件で楽しめる、自分のやり方で、さあ、遊んでっていうのがいいですよね。

川田十夢さんって、天才? といいますか、最初はわけがわかりませんでしたよ。おっしゃることは聞こえるんですが、理解ができなくて。もう随分昔にお会いしたんですけど、時間が経つにつれ、おっしゃっていたのは、ああこういうことだったのかと。ただ最初は怪しいな(笑)って感じましたけど。

――歌ができていく過程でどんな風に感じましたか?

小林:メインの歌詞とメロディーはあったのですが、スキャットのあたりはほとんど白玉音符でした。ラップを先に聴いて、イメージ画を見て、あとは幸子さんの感性でおねがいします、という感じでした。「何でもありですか?」「何でもありです」というやりとりの中で、わからないながら、やってみましたが、歌い手として長く歌ってきているので、絶対NGってあるじゃないですか、今回はそれを超えるかな?と思う表現でも「それは面白いですね」って言ってもらえて。歌い手って褒められると本気で喜んじゃうものですから。とにかくわからないことだらけでしたけど、自分なりに解釈して挑戦してみました。最初は、ラップを聴いたときも「なんだこれ?」って思いましたけれど。

鎮座:(笑)

小林:歌詞も繋がっているようで繋がってなくて、その行間を埋めるための想像力が必要でした。ものすごく刺激になりましたね。何回も聴いてるうちに、世界が伝わってきて、やってるときは「大丈夫かな」と思ったんですけど、終わったときにたいへん面白いなって感じました。

鎮座:同じくです。(笑)ラップを録音したときも、まだ全体像が見えてなかったので、自分なりに想像して。これ、どうなるんだろうって思いながら、ARありきで作ったっていうところがありますね。

小林:やりながら見えてくるんですよ。でも、それが十夢さんの狙いだったのかもしれないですね。

鎮座:自分がパーツになってる感じはありました。

小林:そうそう、きっと十夢さんの頭の中ではもう出来上がっていたのかもしれないですね。

こぶしとラップを手話の言語感覚で表現

――鎮座DOPENESSさん、歌を手話に翻訳していく作業を見て、いかがでしたか?

鎮座:手話の言語感覚、身体で表現するという、特徴や違いを改めて感じました。あと、自分的には歌詞を結構削って整理してきたつもりでしたが、手話を音楽の時間にあてはめていくと、まだまだ・・・(笑)ラップの情報量が多いのがたいへんそうでしたね。

公開中の手話付き映像

那須:日本語の特徴と手話の特徴は違うんですね。だから語順や文章の順番を入れ替えたり、なるべく日本語の情報を欠落させないように、意味を重ね合わせた掛け言葉のようにしてまとめて出すという方法をとりました。たとえば今回の歌詞の「ゲンゲンゲロゲロゲゲゲロロ」というところは、たまのバンドの歌詞の抜粋とお伺いしたのですが、一つ前の歌詞で登場する「千本桜」では、「千本桜」のみで表すと意味が分からなくなります。”千本桜を歌う” ということを表す時間が足りないので、「ゲンゲンゲロゲロゲゲゲロロ」の時間を使って、「千本桜を歌う+ゲンゲン」と一つのフレーズの中で時間を調整して、複数の意味を持たせられるように頑張りました。

鎮座:情景、言語、リズムをどう表現していくのかということで、まだ全然理解しきれていないですけど。少しずれると意味が変わってしまうし、タイミングが遅れてもばっちりハマらないという、非常にセンシティブなものですね。

小林:微妙なところをどうやって手話にするか、難しいですね。こぶしはどう表現するんですか?

那須:手話で表すときに歌の様子を真似ました。(首を振る身振り)

小林:(笑)表情がすごく大事ですね。

那須:初めはもっと大袈裟にやっていたんですが、鎮座さんのラップを手話表現してもらったダンサーのかのけんさんにくどいって言われて(笑)抑えめにしました。

小林:私は手話を専門に勉強したことはないですけど、自分の歌で<さよならありがとう>って『クレヨンしんちゃん』の主題歌があるんです。その歌をちょっとだけ手話でやらせてもらったんですね。「何度も」「この世の果てまで」「ありがとう」とかいくつか教えていただいて。手話を歌いながらやるのはすごく難しかったですけど、やってみたら、ファンの方にすごく喜んでもらえてうれしかったです。

那須:小林さん、手話で情景表現をしたくなるような歌はありますか?

小林:私、初音ミクちゃんの<千本桜>をカバーしてるんですよ。あれも描写するのにけっこうややこしい歌ですよね。<おもいで酒>はどうかしら、おもいでの酒って、どう表現するんですか?

那須:<おもいで酒>いいですね。お酒の種類にもよるんですが、ワインなのか。

鎮座:ビールなのか。

小林:日本酒。

那須:(手話通訳/身体表現中)日本酒のお猪口を持つ手の動きで、それを口に持って行って、くいっと飲む。

鎮座:テンションまで表すんですね。ゆっくりした感じとか。

那須:お酒のおもいでという風に語順が逆になります。手話は主語を先に言うことが多いんです。「思い出」「お酒」って何だ?となりますので、「お酒」の「思い出」と語順を入れ替えます。日本語の場合は体言止めみたいな感じで、最後にすっきりするんですが、手話に合わないところもあって難しいですね。

小林:言語として違うのですね。

ろう者が見て楽しい「手話歌」を作りたい

小林:歌を手話にするのはどんな難しさがあるんでしょう。

那須:まず手話歌で、日本で多いのは日本語の語順に合わせて声を出しながら手話をやるものです。声を出しながらろう者にも楽しめるように手話をやるのは不可能です。それに、ろう者から見ると楽しくない、面白くない、意味がわからないから嫌いだって言う方が多いんです。今回、依頼を受けるときに私ができるかどうか自信がなくて正直すごく迷ったんですけど、もし私が断った場合、新しいチャレンジができる機会をなくすんじゃないかと思って、とにかくチャレンジさせていただきました。本当に難しいんです。ラップの内容を見たとき、何を伝えたいのか、と。

小林:ラップは膨大な言葉の量ですよね。

鎮座:時代を現代から昔へ行くという、そのキーワードになる映像が4行ずつ表現されていて、ARの映像ありきだからそのイメージを伝えるのが難しいですよね。

那須:4行ずつ歌うときのリズムがきれいでわかりやすいので、その気持ちよさを少しでも翻訳したいと思いました。韻を踏んだり、ろう者が見てラップだ、楽しいと一緒にノレるようなものにしたいと思って、ダンサーでもあるかのけんさんに相談して、翻訳を確定させて手話表現を決めていきました。ラップの韻を踏むところに手話をどうやって入れていくかというのを考えるのが工夫した点です。たとえば、「安室奈美恵になりたかった 女子たちはガングロ」という歌詞のところで、同じ手の形を応用しながらリズムに合わせていくことで、韻を踏むようにしました。

鎮座:手話的な韻ということですよね。興味深い。

那須:それからリズムの強弱を上下にしてわかりやすく手話を作ってほしいとお願いしたんですけど、「天下分け目~」のところは手話通訳では「日本」「治める」「誰」という3つの単語の動きをリズミカルに体を下に下げていく感じで表しました。

小林:凄いですね。

鎮座:変換作業!

那須:難しかったのはリズムもそうですが、手話の場合は具体的な表現が多いローコンテクストな言語なので、日本語の持つ綺麗で抽象的な感じをどう表現するか、すごく考えました。

鎮座:それが情景表現になってくるんですね。

那須:たとえば<津軽海峡冬景色>なら想像して情景を表現しやすいんです。ただ、今回は抽象的だったので、具体的に表現するとあまり綺麗に見えないので、どうやって想像に任せて余白を残すかを考えるのが大変でした。

――那須さんにとって歌というのはどういう存在ですか。

那須:ロック系が好きなんです。中学生のときに尾崎豊が好きだったんです。ビデオで見て、ミスチルとかサカナクションとか。たぶん私が聴きやすい声というのがあると思うんですね。で、ラップもずっと好きなんです。高い声は聴きにくい、楽器でもフルートとかホルンとかヴァイオリンはちょっと聴きにくいかもです。歌は自分で楽しむもの、聴者の世界の遊び、別の世界の遊びという感じで見てます。自分の世界にはない遊び。実際、自分の世界には歌みたいな遊びはあるんですけど、まだ開発途中みたいな感じです。聴者の世界のなかでの歌は5千年位昔から、積み重なって今の技術で今の音楽、芸術があるわけですが、ろう者の場合、手話は比較的新しい言語です。芸術と手話が今、同時に発展はしていますが、歌を見るとラップやこぶしを私が手話でどう表現すればいいのかなと、改めて勉強になりました。

小林:手話ってそんなに歴史がまだ浅いんですか?

那須:いろいろな見方があるのですが、フランスで300年前くらいに誕生したと言われてます。ろう教育的にも、社会的にも、手話が禁止されていた時代が長らくありました。だから今ようやく手話人口が少し増えて、手話が言語として認められてきたところです。そして芸術として聴者と一緒に楽しめる時代が来るということですね。

鎮座:いまだに新しく言語が作られている、表現が増えているということですよね。

那須:手話も日本語と同じ自然な言語なので、自然に起こるし、使いやすいものが広まっていきますね。

小林:時代によって少しずつ変わって行くんですかね。

那須:そうですね。たとえばテレビ。昔はチャンネルを回す動作で表現していましたが、今は画面を表す動作で表現します。

小林:そうね。電話なんかも随分発達しましたね、手話ではどうですか。

那須:70代くらいのろう者の方は明治時代の電話機を回す感じの手話を使いますね。

垣根をつくらず、遭遇した相手との出逢いを大切に

――小林さんは、これまでも既成概念を良い意味で壊しながら、多くの人にメッセージを届けていらっしゃるかと思います。我々のテーマ、アクセシビリティを切り開いていく、という視点で考えたときに今後何かやってみたいことはありますか。

小林:今、あることを一所懸命やっていると必ず、新しい誰か、何かと遭遇するんですね。そのときに垣根を作らない。そうすると、そこから次の局面が展開していくんです。ボーカロイド曲を歌ったのも、Youtube番組「YouTuBBA!!」もそうですけど、これはできないというのでなく、やってみようと思っています。それは障害のある方でもそうでない方でも、その巡り合いやその出会いを大事にしたいからです。興味を持ったら、実は何でもできるんですよね。

私の原点は、生まれて初めて飛び出す絵本を見たときの、衝撃的な体験でした。こんなに面白いものがあるんだって。紅白歌合戦の衣装のルーツでもあります。皆を驚かせて自分も楽しく、相手も楽しませるには一体どういう方法があるかなと考えるんです。だめだったらやめればいいんですから、やってみて自分が面白がれることを見つけることです。原点を大事にしていくといろいろ展開していきます。

手話から歌をつくってみたい

那須:手話から歌詞をつくっていくような歌の作り方をしてみたいです。手話を日本語の歌に合わせて表すことが多いので日本語が先になることがほとんどですが、逆バージョンのを作ってみたいです。

歌いながら手話を表すのは、なんだろう?ダンスの振りとしてやってるのかな。ろう者が見て本当に楽しむには日本語音声と手話を一緒に出すのがNGで、手話をやって別にアフレコ的な感じで音声を後から入れる方法で作っていかないといけないんです。いつも歌が先にあって、その後に手話に翻訳するんですけど、その逆の順番で作られるような歌があると面白いかなと思います。VV(ビジュアル・バーナキュラー)という視覚的に描写できる手話アートがあるんですけど、それを見てもらって。

小林:手話に合わせて歌詞って、たとえばどういう言葉になるんですか?

那須:歌のイメージですととたとえばこんな感じで(手話表現中)

鎮座:ああ、高いところから落ちていって水に入るっていう表現、ですね。今の動きのリズムと合わせて歌詞を当てていくってことですかね。

小林:情景ですね。

鎮座:闘争劇で、走っていって崖から飛び降りて水に潜る、みたいな。そしたら竜宮城だったとか(笑)

小林:(笑)浦島太郎?

那須:そういう話し合いをしながら作っていくと面白いかなと思います。

小林:そっか、そんな作り方は誰も思いつかなかった。詞先なのかメロ先なのかっていうのはあったとしても。

鎮座・小林:手話先!

鎮座:それ、新しいじゃないですか。

小林:いいわー。私、歌ってみたい。手話先ラップ、難しそうですね。やりましょうよ。それ、十夢さんが歌詞書いてくれるの?

鎮座:皆で歌詞を書くところからやると、より勉強になりますね。複合的に作って行くとどういう世界観が現れるのか、手話先だとどういうリズムが出来上がってくるのか、どういう旋律になるのか。その過程も面白い。

那須:手話を固めたあとに、曲を作るって感じですね。

小林:歌います!

文:鈴木真子、進行・編集:金森香

衣装協力(小林幸子):マナローザジュエル

※この鼎談は2人の手話通訳(発話→手話・手話→発話)を介して実施しました。/2023/5/30 @聴力障害者情報文化センター

プログラム情報

■手話つき動画

日時:2023年6月21日(水)〜

THEATRE for ALL YouTubeにて公開中!

手話監修:那須英彰・那須映里

手話出演:那須映里・鹿子澤 拳

手話版映像編集:鹿子澤 拳

デザイン:いすたえこ

■アプリ

日時:2023年5月27日(土) 〜

体験方法:アプリ「社会実験」

お手元のスマートフォンから、特設アプリ「社会実験」をダウンロードいただくと、いつでも、どなたでも目の前で「バーチャル身体図鑑」を鑑賞できます。

対応機種:iPhone8 以上

推奨環境:iOS16.0 以上

※本アプリはiOSのみとなります。

▶︎「社会実験」ダウンロードはこちらから!

総合演出:川田十夢

開発:AR三兄弟

アプリ出演:小林幸子(歌手)、鎮座DOPENESS(ラッパー)、石川浩司(シンガーソングライター)、ヨネダ2000(芸人)、いがみの権太+人形遣い(人形浄瑠璃 文楽)、おわら風の盆(伝統)、チャンココ(念仏踊り)、音無史哉(笙)

音楽:蓮沼執太

主催:株式会社precog

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

■楽曲配信 6月21日(水)配信スタート https://ssm.lnk.to/BLS

歌:小林幸子、鎮座DOPENESS

作詞:川田十夢(AR三兄弟)、鎮座DOPENESS

作曲:蓮沼執太