投稿日:2024/01/20

THEATRE for ALL 編集部員のザコウジです。4人の子どものうち3番目の次女ハルが、うまれつき脳性麻痺で全盲、いわゆる“重度心身障害児”です。

現在はフリーランスでライティングや編集・広報などの仕事をしながら、次女ハルが社会の一員として心地よく暮らしていける道を探っています。

声を出しても、音を出してもいい!?ユニークな上映会が生まれた背景

「上映会」というとどんなイメージを持ちますか?

大抵は映画を見た後、監督や制作に携わった方が登壇してトークイベントをしたり、ディスカッションをしたりするのが一般的ですが、いずれも映画を鑑賞する際は静かに見るというのが暗黙のルールのようになっています。

ところが、2023年11月、声を出しても、好きな音を出してもいいというユニークな上映会が、長野県軽井沢町で開催されました。

「音で遊べるワークショップ型上映会」は、身の回りにあるものを使って映画に音を付けながら鑑賞するという実験的な試みです。

どうしたら重い障害のある方たちが楽しく映画鑑賞をできるか、という問いからスタートし、これまでも環境や道具の工夫に加えて、映像の開発なども行ってきた「劇場をつくるラボ」の一環として開催されました。

今回はそれを踏まえ、音をつけながら映画を鑑賞してみようという試みです。コンテンツ開発には、軽井沢町の浅間学園に入所する方や、たんぽぽの家(奈良県)佐藤拓道さんにご協力いただき、試行錯誤してきました。

まず11月9日(木)には、これまで少人数を対象に開発してきた内容を、初めて参加する方も交え、地域活動支援センターの利用者などおよそ40名程度にお披露目しました。

その後11月19日(日)には、「まるっとみんなで映画祭inKARUIZAWA」のプログラムの1つとして、障害のある方だけではなく、より幅広い参加者を対象にして実施。

健常者から障害者へと広がっていくモノ・コトが多い社会の中で、この「音で遊べるワークショップ型上映会」では、障害者を対象として開発されたものが健常者へと広がっていくという、いわば逆向きの方向で拡大していくのが印象的でした。

「音で遊べるワークショップ型上映会」その内容は?

とはいえ「上映会」である以上、なにはともあれ映画を鑑賞する会なのだろう、と参加した筆者は、映画鑑賞にたどり着くまでのプログラムに驚くことになりました。

「音で遊べるワークショップ型上映会」プログラム

1.鑑賞する映画「大怪獣ブゴン」のあらすじ説明

2.あらすじに沿った音を様々な道具を使って考えてみる

3.映画の音以外にも、様々な音を作ってみる

4.映画「大怪獣ブゴン」を鑑賞しながら作った音を鳴らす

5.感想を記入して一旦終わり

6.盛り上がった気持ちが落ち着くまで『PAPER?/かみ?』を自由に鑑賞

普通映画鑑賞ではあまり歓迎されない「あらすじ紹介」が先にあったり、最後に別の映像を見たりと、いわゆる一般的な「上映会」では想像しない内容がもりだくさん。

ファシリテーターを務めた栗田結夏さんと「たんぽぽの家」の佐藤さんによると、これにはいくつかの狙いがあったそうです。

まず、最初に映画のあらすじを紹介するというのは、見通しがたたないと不安になってしまう方を配慮してのことなのだとか。あらすじを聞いて心構えができることで、安心して最後まで鑑賞することができるといいます。

さらに佐藤さんは「どうしても声が出てしまったり、喋りたくなってしまう方がいるので、だれでも音を出していい環境にするのが大事なのと、映像に合わせて音を出すことで能動的に鑑賞することができたらいいなと思ったんです」と語ります。

また、“音づくり”を真ん中に持ってくることで、参加のハードルを下げるねらいもあるのだとか。栗田さんは「『PAPER?/かみ?』は音楽的な要素があるのでノリやすくていいかなと思ったんですが、音楽に慣れていない方にも参加してもらえるように、“音づくり”にフォーカスして、鑑賞する映画を選びました」と説明します。

今回開催された上映会では、長野県上田市の福祉施設「リベルテ」からサポートで参加してくださった、佃さんやひょうさんのアイディアで、ボウルやしゃもじ、トタンの大きな箱、竹やお箸、ピンポン玉やがちゃがちゃのボール、ビーズやお米やとうもろこしまで、日常で目にする様々なものを用意していただき、自由に音づくりを楽しみました。もちろん、手を叩いたり足を踏み鳴らすだけでも音を出すことができます。

映画のシーンに合わせて、ブゴンが登場するシーンで恐ろしい音楽をつくったり、愛の告白の場面ではドキドキする音を作ったり。

さらに、映画に合わせた音づくりに続いて、「しゃきしゃき」や「ふわふわ」などの言葉を会場の参加者がくじびきでひき、それに合わせた音づくりも楽しみます。

映画鑑賞だけではなかなか楽しめない方でも楽しめてしまう「音づくり」を真ん中にするための仕掛けです。

そして最後はみんなで作った音をならしながらの映画鑑賞です。

一旦プログラムを終了したあとに、『PAPER?/かみ?』の少し抽象的なアニメーション映像を上映することにも意図がありました。

栗田さん「事前に浅間学園で実施したときに、最後に『PAPER?/かみ?』を流したら、ワークショップに参加していなかった人が、急に目の前で踊りだしたんですよ。終わりって言われた後の方が、やりたいことをやっていいっていう気持ちになる方もいると思ったんです。あとは、『PAPER?/かみ?』の方が音楽的な要素があるからノリやすいというのもあります。」

こうして、前代未聞の一風変わった「上映会」が開催されることになったのです。

障害のある方が映画を楽しむ上映会。音や映画を“みんなで”楽しむことの意味

11月9日(木)に障害のある方を対象に開催された上映会には、開発に携わった浅間学園の方たちの他に、初めて参加する軽井沢治育園の方や地域活動支援センターに通所する方など、合計40名程度が集まりました。中には小諸養護学校の先生が引率して参加している生徒さんの姿も。

皆さん思い思いに道具を手に取り、笑顔で、時に不思議そうに、音を鳴らします。

司会の栗田さんが会場によびかけ「悲しい音」や「ふわふわ」した音などにも挑戦。難しさも感じながら思い思いのイメージを音にしました。

最後は自分たちでつくった音を付けながら映画「大怪獣ブゴン」を鑑賞。

終了後に感想を聞いてみると、「面白かった!」「また参加したい」と伝えてくださる方や、手を握ったりハイタッチをしてくれる方、さらには「今日はたくさんいい笑顔がみられた!」とおっしゃる支援員の方の声もきかれました。

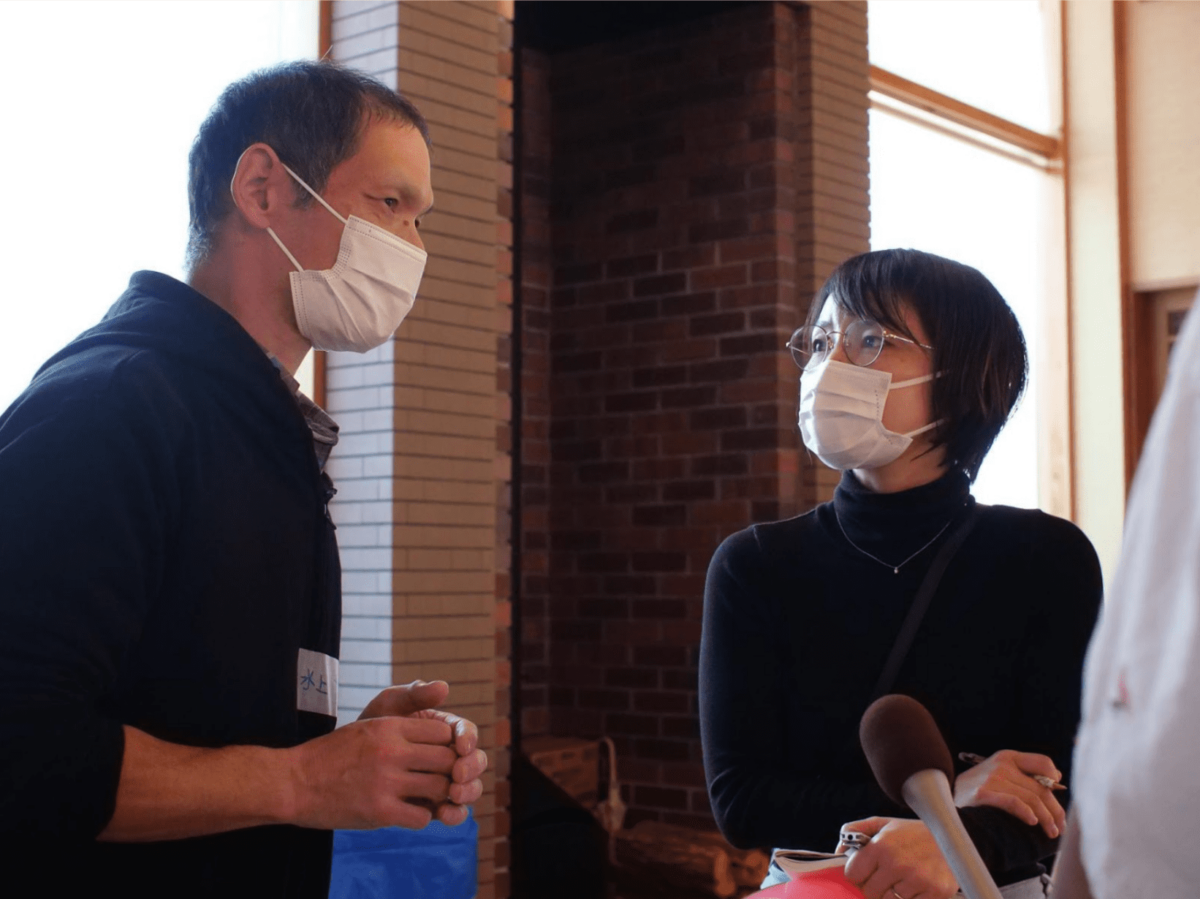

中でも印象的だったのは、普段施設で暮らしているという水上さんのお話でした。

水上さん「僕たちみたいに施設の中で暮らしてると、地域の人との交流が少なくなって閉じこもりがちになるから、この活動をもっと地域の中でやってほしい。外に行くのはやっぱり気晴らしになるよね。ぜひこいういう機会をよろしくお願いします。」

施設の外に出て地域と関わりたいけれどもなかなかできないご自身の葛藤と共に、こうした機会の大切さについて熱心に語ってくださいました。

この上映会は障害のある方に映画を届けるという目的からスタートした試みでしたが、社会との関わりの場としての役割にも繋がるのかもしれません。

また、はるみさんと一緒に参加してくださった軽井沢治育園支援員の原田さんは、生活の中で「楽しみ」を見出すことの大切さについて話してくれました。

原田さん「音楽が好きな利用者さんが多いので、今回のイベントはとてもよい体験になりました。音楽や映画っていうのは、「楽しい」に繋がるという意味で大切だと思います。外に出ていろんな方たちと一緒に楽しむ機会はコロナで少なくなっていたので、これをきっかけにこういう機会が増えていくと、利用者さんも豊かな体験ができると思いますし、「楽しい」を沢山の人と共有できたらいいなって思います。」

はるみさんに「楽しかったですか?」と聞いてみるとグーマークをつくってくれました。

原田さん「はるみさんは普段、一人でラジカセで音楽を聞いてるんです。今日はみんなで音を楽しむということで、ここぞとばかりに自分を表現して楽しんでいました。身構えることなく、こういう機会を続けてくれたらいいなって僕は思います」

障害のあるなしに関わらず、すべての人にとって「楽しい」につながる体験は生きる活力につながります。原田さんからのエールに、こちらが勇気をもらいました。

「まるっとみんなで映画祭」での開催。子育てにも共通する「見届ける」姿勢に気づく機会にも

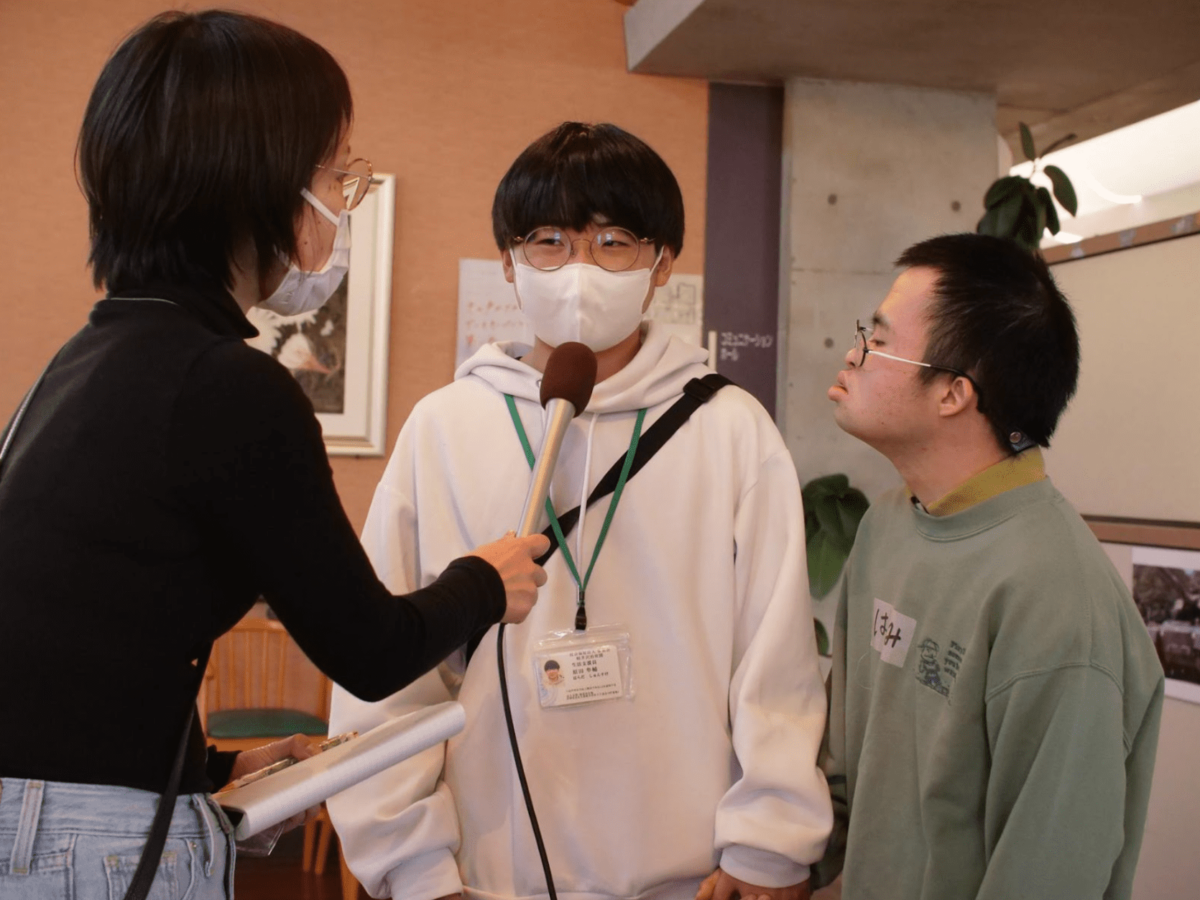

続いて11月19日(日)、まるっと映画祭のプログラムとして、今度は一般向けに「音で遊べるワークショップ型上映会」が開催されました。参加者は大人も子ども各10名程度ずつ。

この日も参加者は思い思いに用意された道具を手にとり、さまざまな音をならしてみました。こどもたちはまさに「遊ぶ」ように目の前の道具を触り、乗っかり、音をだしていました。

この日も、「怖い音」や「寂しい音」に加え、「シャキシャキ」した音など、ちょっとユニークな音づくりにも挑戦しました。

映画鑑賞も、引き込まれたり、大きな音を鳴らしたりと、最後まで真剣です。

参加した子どもたちに感想を聞いてみると「ブゴンがいいやつだった!」「音を出すのが楽しかった」など、様々な感想が聞こえてきました。中には「うるさかった」と素直に口にしてくれる子も。でも、お米やビーズを好きなだけ撒き散らかしたり、大きなブリキの箱を上から思いっきり踏みつけたり、普段家では「怒られる」行為を自由にできることを、みんな楽しんでいたように見えました。

この日ファシリテーターをつとめたたんぽぽの家の佐藤さんは、「障害のある方の中には、真面目で規範を守ろうとする方もいらっしゃいます。子どももそうですが、時にはそれを壊していいよ、規範から外れてもいいよという環境を作ることで可能性が広がることもあります。壊していくのも面白いんですよ」と話します。

経験する前や途中で止めてしまうことで可能性を奪ってしまうことは、子育てでついやってしまいがち。4人の子どもがいる私自身も胸に手を当てると思い当たるフシがたくさんあります。

佐藤さん「本人の発見のためにもうまくいかないかもしれないけど、やっていることを最後まで見届けるというか、とにかく経験できる場、社会と触れる場が必要だと思うんです。怪我をしないためにとか、いろいろ塩梅はあると思いますが」

この日のワークショップでは、子どもたちが最後の片付けまで自分から手伝っていた様子が印象的でした。障害のある人もない人も、その場にいることにすごく意味があると佐藤さんは言います。

佐藤さん「今回のようなワークショップって成功も失敗もなくて。うまくいかないとかつまんないっていうことも含めてOKだと思うんです。「うるさかった」っていう感想もそれでいいんです。盛り上がることを第一にしてしまうと、ファシリテーター側が外堀を埋めてしまうんですよ。こうやって盛り上がるんだよって教えてしまうのは違うと思うんです。」

感じたものがプラスでもマイナスでも、そのまま受け取るということの大切さ。簡単ではないですが、子育てはもちろん、どんな人にとっても非常に重要な示唆だと感じました。

実は、一緒に参加した6歳の末っ子は、その後頻繁に「音づくり」をするようになりました。新聞紙を使ってがしゃがしゃと音を鳴らしてみたり、お風呂に入りながら水面を叩いて水太鼓と称して遊んだり。宅急便の箱やキッチンのゴミを使っては「ねえ、これ、楽器になったよ?」と嬉しそうに聞かせてくれます。

私はその度、できるだけ「そのまま」を受け止めて耳を傾けるようにしています。

関わり合いの場をふやす。上映会の成果とこれからの展望

11月9日の上映会には、軽井沢町の福祉課の菊池課長が参加してくださいました。菊池課長はこの上映会を、障害や年齢を問わずみんなで楽しめる場として可能性を感じてくださったようです。

菊池課長「非常に斬新だなとその発想に感心しました。今の地域福祉で一番の課題は就労支援なんですが、こうやって色んな人との関わり合いが増えることで、社会の一員として暮らしていく将来を見据えた支援ができるといいなと思います。町長も福祉とアートの面白さについて言及していますし、実際に障害をお持ちの方がつくる作品っていうのは素晴らしいものが多いですよね。福祉は奥深くて幅も広いので勉強しながらですが、力を入れていきたいと思っています」

たんぽぽの家の佐藤さんがおっしゃるように「経験できる場、社会と触れる場」を作っていくきっかけになった今回のワークショップ型上映会。福祉課長が課題を感じておられる「社会の一員として暮らしていく」に繋がる場のきっかけとなるかもしれません。

地域が変わっていくのではないか、と感じられた今回の試み。

知的障害や精神障害だけでなく、重度心身障害がある筆者の次女ハルにとっても、この地域に参加できる場がどんどんふえていくと良いなと願う気持ちが強くなりました。

執筆者

座光寺るい