投稿日:2024/02/13

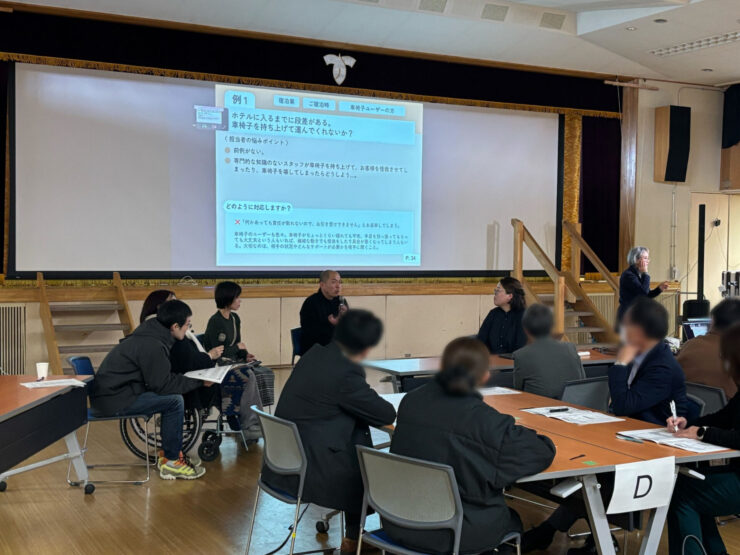

こんにちは!THEATRE for ALL 編集部員のザコウジです。前編に引き続き、「まるっとみんなで映画祭2023 in KARUIZAWA」の「みんなでつくる地域研修会」に参加して感じたことを綴った記事の後編です。

後編では、ザワメキアート展の創設メンバーであり、NPOながのアートミーティングの代表である関孝之さんのお話と、関さん監修で実施した目隠しをしてのアート鑑賞ワークショップを中心に、「表現」について考えたことを書いていきます。

「人は誰でも自分の人生を表現しながら生きています。」

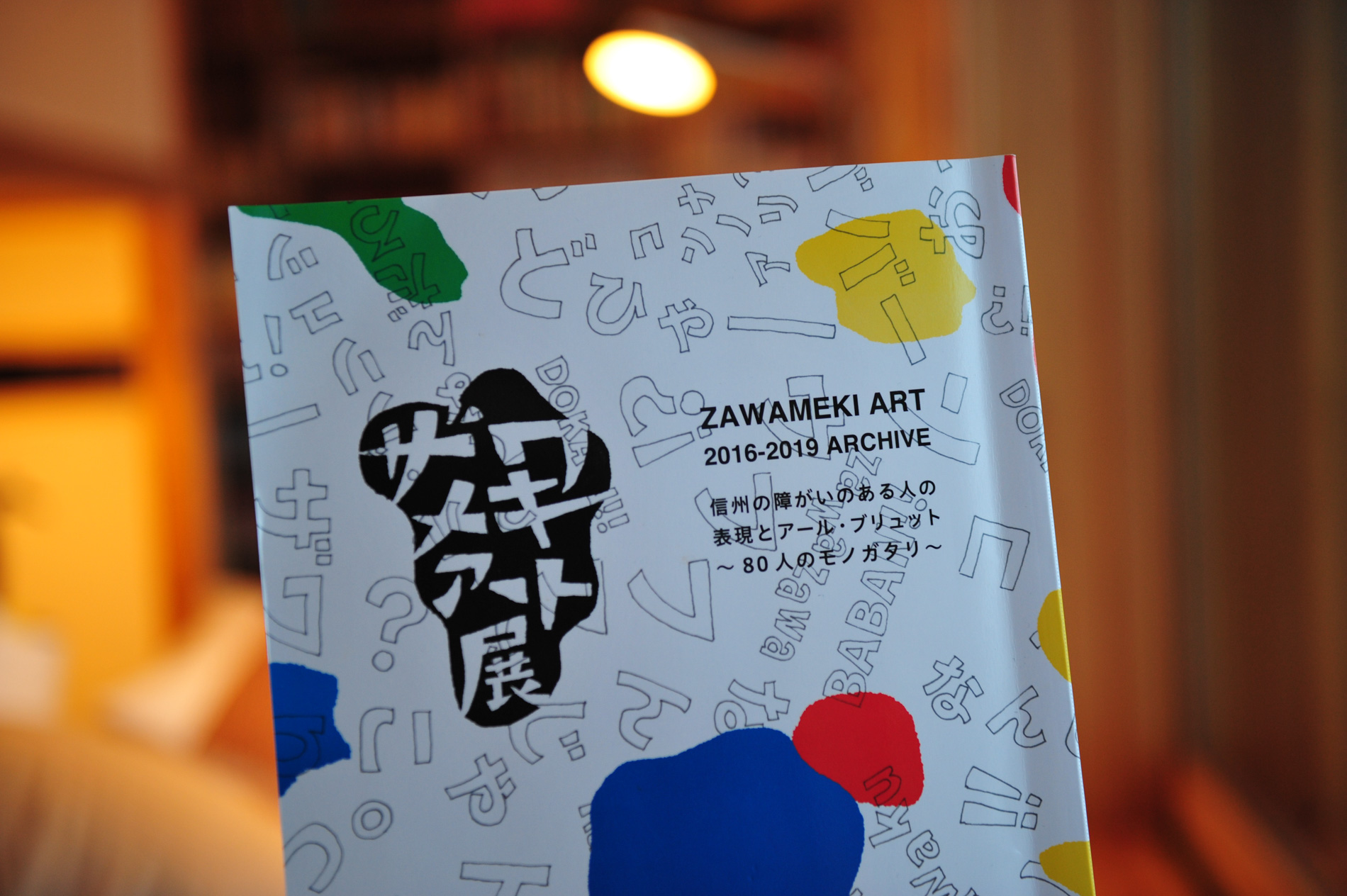

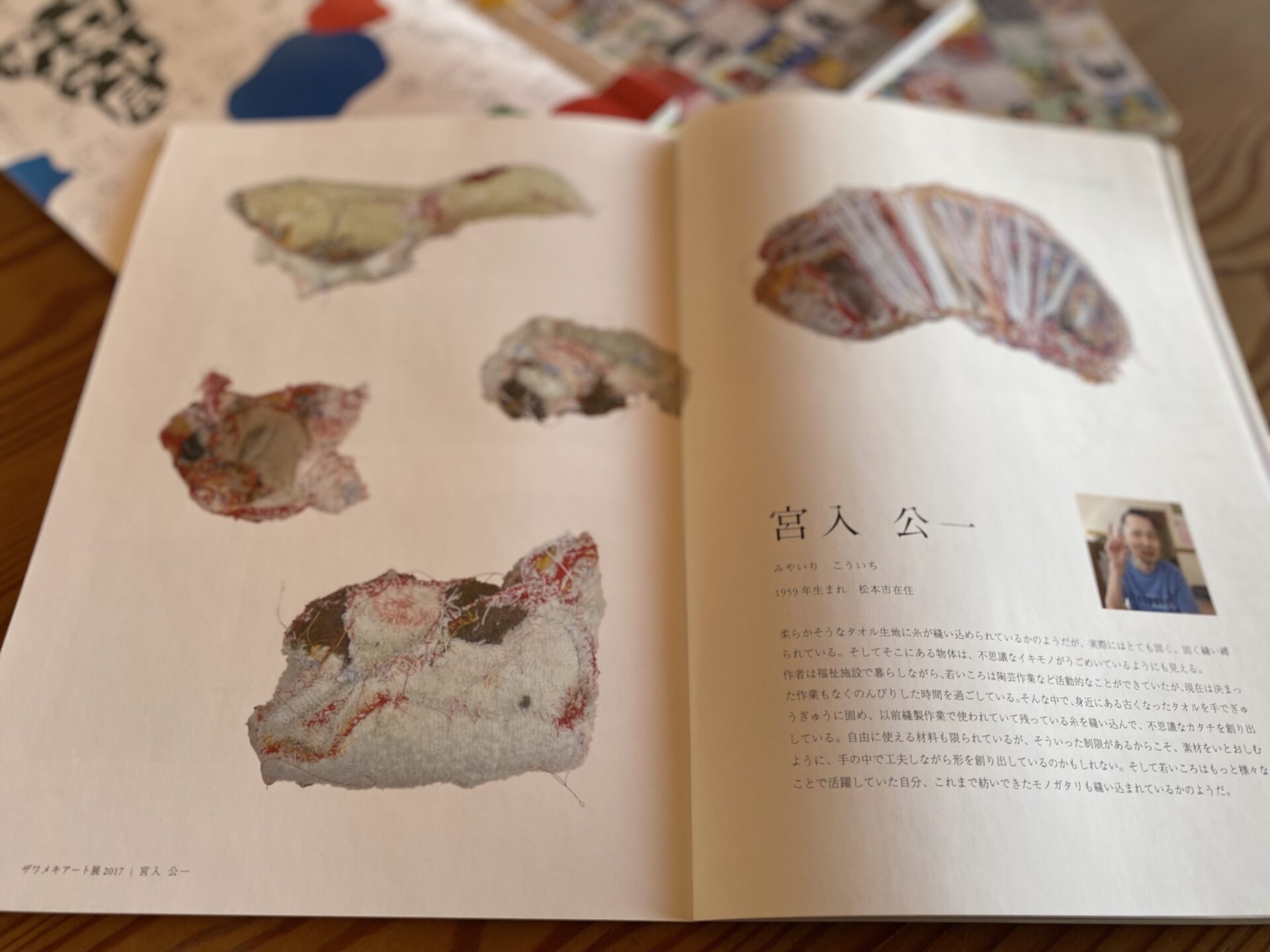

長野県内で障害のある人が表現した作品を公募して展示する「ザワメキアート展」。2016年から開催されており、私もここ数年足を運んでいますが、この展覧会、とにかくエネルギーがすごいのです。誰にも真似できないまっすぐで清らかな線の引き方、誰も思いつかなかった造形物、美術とか文化というジャンルには回収しきれない、生き様そのものが無遠慮に存在感を放つような作品の数々には、毎度圧倒されます。

2016年〜2019年まで、このザワメキアート展の実行委員長をしてきたのが関孝之さんです。今回の研修会で関さんのお話をうかがえると聞いて、私は密かに心を踊らせていました。

関さんはこれまで関わってこられたいくつもの作品を紹介しながら、その作品の一つ一つが、実はその人の心の内の切実な表現なのではないかと話します。それらの作品のほとんどは、「アートである」と意識されて生み出されたものではありません。それどころか、周囲からは問題行動とみなされたり、捨てられてしまったりすることもあるといいます。それをアートとしてすくい上げ、展覧会に展示することで、リスペクトが生まれます。そうして初めて、その背景にある怒りや寂しさ、悲しみ、あるいは喜びに関する検討がはじまるのだと関さんは言います。

すると参加者から、こんな質問がありました。

「障害のある方がつくったものを見て、どうやってそれが作品だと気づくのですか。失礼ながら、普通に見るとゴミに見えてしまったりすることが多いのではないでしょうか。」

「そこに、もしかしたらその人の想いが表現されているんだろうな、といつも思うようにしているんです。」

関さんは答えます。

「これはアートなんだと思えばそれはアートなんですよ。人は誰でも自分の人生を表現しながら生きています。みなさんもみんなアーティストです。『アート』という言葉になると遠くなるので『表現』という言葉に置き換えますね。表現があることを受け止めたら、その向こうに何があるのかということを想像しながら、僕はあちこち回って表現の支援をしています。」

「障害のある人たちって、真面目で素直な人が多いから、こうあるべきっていうふうにずーっとコントロールされて生きてきているんです。こうするのがあなたにとって幸せなのよっていうのを押し付けられて、本人がやりたいことを奪われて生きてきた。そこから少しでも解放するという意味では、アートっていうのは大きいなと思ったんです。」

関さんの言葉を聞きながら、私は10年ほど前に出会ったあるトマト農家さんの言葉を思い出していました。

「人様の生き様を手前が評価できるんですかっていう話ですよ。できないでしょう。」

周りの評価に振り回されて生きてきた私は、この言葉にはっとさせられ、今でも時々思い返します。

トマト農家でありながら廃材から造形物を制作するアーティストでもある彼は、かつて精神病院の閉鎖病棟で造形物を制作したときの経験を語ってくれたことがありました。廃材を使って大きなカブトムシをつくると、もう何年も寝たきりだった男性が、その作品を見た瞬間、起き上がって歩き始め、カブトムシに近寄ってきたというのです。

人の生き様をリスペクトする彼の作品が、その男性を「こうあるべき」から解放したのかもしれません。

重心児の娘ハルが自力でできることは、笑う、泣く、「あー、うー」と声を出す、ということぐらいでしたが、地元のギャラリーの方に指につけられる筆をプレゼントしてもらったことをきっかけに、「絵を描く」ようになりました。ハルに絵を描けるはずがない、とそれまでの私はどこかで思い込んでいたのですが、自由に迷いなく動くハルの指先が生み出す唯一無二のラインを見たとき、羨ましい、と感じたのです。どこまでが彼女の意思で、どこまでが彼女の表現なのかは難しいですが、以来、ハルは時々キャンバスに「絵を描く」ようになりました。

私は決して、文化芸術に造詣が深いわけではありません。むしろ効率的に生きることを仕込まれ、典型的な日本の教育にどっぷりつかって生きてきた人間です。でも、だからこそ、常にどこかに違和感を感じ、自由に筆を動かせる人たちに憧れがありました。

関さんのお話は、かつて私にとって大きな気づきを与えてくれたトマト農家さんの話と共鳴し、私も含めたあらゆる人を肯定してくれる限りなく優しい話だと感じました。

緑色は「きゅうり」!?見えない人と見える人が世界を共有するということ

お話の後は、2人1組でペアになり、一人が目隠しをしてもう一方の人が絵画作品の説明をする、というアート鑑賞ワークショップを実施しました。

普段視覚的に見ている絵を改めて言葉にして説明しようとすると、普段見えていなかった細部や色味、そして言葉にして初めて気がつく自分自身の感じ方にまでもはっとさせられます。

これ、もちろん初めての経験ではあったのですが、私には思い当たるものがありました。

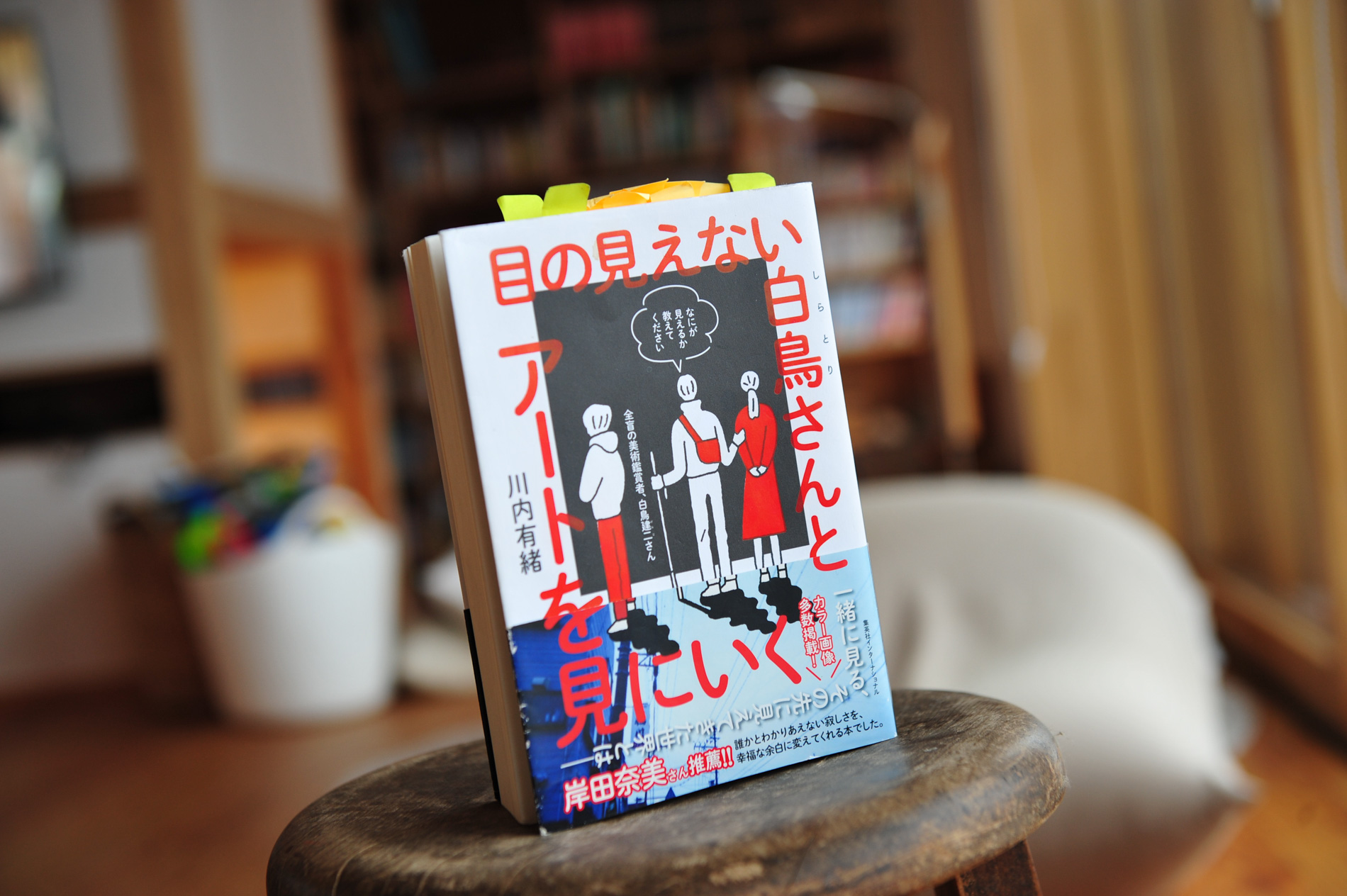

それは、大好きなノンフィクション作家である川内有緒さんの「目が見えない白鳥さんとアートを見に行く」という本です。タイトルの通り目が見えない白鳥さんと一緒にアート鑑賞を続けることで見えてきたことを綴った本で、川内さん自らが共同監督としてこれを映画化した作品は全国各地で上映され、大きな反響を呼びました。

「人によって作品の捉え方は違うけど、なにを信じてなにを信じないかを決めるのは自分だから、とにかく自由に話してくれればいい」

本の中で白鳥さんは、一緒に行く人が主観的にどう感じたかや、人によって捉え方が違うことを楽しんでいました。

関さんも、視覚障害のある人と絵を見るときに大切なのは、その絵から何を感じたかだと言います。

関さん「生まれつき目が見えない人は「赤」というのもわからないんです。だから、赤ってどういうふうにイメージするんだろうってことを想像してみる必要があるんですね。生まれつき視覚障害がある方が、『緑ってなんですか?』と聞いて、中途で視覚障害になった方が『きゅうりです』と説明していた場面に出くわしたこともあります。」

色の感覚を言葉にすることは、記号としての「色」ではなく、イメージとしての色を共有するということです。自分の感覚をしっかりと確認してそのまま表現するやり方は、多くの”見える人”にとって新鮮に感じられるかもしれません。

私はハルが全盲で生まれてからというもの、彼女がどのように世界を感じているのだろうと想像するようになりました。インドで暮らしていたときに通った特別支援学校では、「色には温度もあるのよ」と教えられ、さまざまな色を手当たり次第さわってみるという授業もありました。(本当なの?と心の中で思いながら…)

視覚障害があり、言葉を持たないハルと世界を共有しようとすることは、ことごとく自分と向き合う作業でもありました。私は世界をいったいどう見ているのか、私は色にどのような感覚をもっているのか、私が何かを見たり体験したりすることで得られる手触り感は、一体何なのか。

ハルと共に生きることで、良くも悪くも、私はどんどんむき出しになるのです。私は私の感覚を確かめるために、体を動かしてみたり、地面を踏みしめてみたりして、知っていたはずのものにもう一度向き合います。それこそ温度が違うかもしれないし、柔らかさが違うかもしれないし、においが違うかもしれない。そうやって私は、ハルを通じて世界ともう一度出会い直しているのかもしれません。

「もっとあなたのことが知りたい!」アートを囲むことの先にあるもの

ワークショップをやりながら、以前、副学籍(※)を置いている地域の小学校にハルを連れて行ったとき、クラスの女の子がこんな質問をしてくれたのを思い出しました。

※副学籍:特別支援学校に在籍する児童生徒が、保護者からの申請により、居住地を通学区域とする小中学校に副次的に籍を持つこと。「副学籍」は、長野県の呼称で、自治体によってさまざまな呼び方がある。

「ハルちゃんは、目が見えないのに、『きれい』ってどうやってわかるんですか?」

私「〇〇ちゃんがきれいだなって思うことが、目で見てきれいっていうことだとしたら、目が見えないハルは、そういうのは難しいかもしれないね。そもそも、「きれい」っていう言葉の意味をまずはハルに伝えないといけないよね。それと、目が見えない世界で生きてるハルにとっては、なにか別の感覚の「きれい」があるかもしれないよね。ハルにとっては、音や風やにおいが、〇〇ちゃんの「きれい」と感じてる感覚と同じように感じることもあるかもしれない。」

女の子はじっと黙って私の話に耳を傾けてくれました。

「みんなよりできないことが多いハルだけど、一つだけ、みんなが持っていないものを持ってるの。それはね、目が見えなくて、身体も自由に動かない中で感じる世界。それはたぶん、ハルにしか分からないでしょ?目が見えて自分で何でもできるみんなが知らない世界を、ハルは知ってるんだよ。ハルだけが知ってる世界を、どうやったら私達も知ることができるか、みんなにも一緒に考えてほしいなあ、と思っています。」

明確な答えなんてないのかもしれないと思いながら、それでも私は最高な気分でそう言いました。こうやってハルが生きる世界を知りたいと思ってくれたこと自体が、最高にうれしかったのです。そしてそれは、こうして同じ空間で時間を共に過ごしたことでしか生まれなかったことだと感じました。

関さんは障害のある人達の表現を支援する活動の理由を次のように説明します。

「なんでこの活動をしているかというと『もっとあなたのことを知りたい!』って思うんです。そういうことが僕は今、幸せだなって思っている。」

”もっとあなたのことを知りたい”

これほどまでにシンプルな想いが他にあるでしょうか。すべての人間の営みは、このシンプルな想いが根幹にあるのだと、この時なぜか腑に落ちたような気持ちになりました。

私達は、誰もがこの「あなたのことを知りたい」という本能的な思いを胸に誰かと関係を築いていきます。地域の学校で質問してくれた女の子も、時間と空間をハルと共にしたことによって、ハルのことを知りたいと思ってくれました。

「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」の中で川内さんが言いたかったことは、視覚障害者と一緒にアートを鑑賞することで新しい発見を得てよりよいアート鑑賞ができるとか、視覚障害者の世界を想像できるようになるとか、そいうことではありませんでした。もちろんそういうこともあるのだけれど、究極的には、アートを鑑賞することでそこにいる人達と一緒にその時間と空間を楽しむ尊さなのだと書かれています。(と、私は解釈しています。)

私達は、アートのためにアートを囲むわけでもないし、障害者理解のためにアートを囲むわけでもありません。

障害のあるなしに関係なく、国籍や性別や年齢に関係なく、「もっとあなたのことを知りたい」からこそ、そしてそのあなたと時間と空間を共に味わいたいからこそ、アートを生み出し、アートを囲み、アートをリスペクトし合うのです。たぶん。

私はワークショップの終盤、うっすらと気が付き始めていました。このワークショップがたどりつくのも、結局は「合理的配慮」と同じ、「あなたのことを知りたい!」から始まるコミュニケーションなのではないかー。

人はみんな違います。だから、誰一人として完全にわかり合う事はできません。恋人も夫婦も、親子だってそうです。でも、わかりあえなさを抱きしめて、わかり合いたいと願いながらアートを囲むということ。音楽や演劇や絵画を前に、時間と空間を共にすること。それこそが、当たり前で真っ当で、そして原始的な人と人のあり方であり、このワークショップの真髄なのではないか。そんなことを考えながら、私はアイマスクをとってははずし、絵の説明をし合うワークショップを楽しんでいました。

2年3組のあの教室で、ハルが感じる世界を想像し、ともに「きれい」を探すことそのものが、私が夢見ている空間だったのだと、今なら言える気がします。

“You make me more”

最近見ている海外ドラマの中で、恋人に想いを伝えるときに「You make me more」という表現をしていて、素敵だなと感じました。日本語では「あなたといると、僕の世界が広がる」と訳されていましたが、英語のままの方が私は好きです。 違いがある人達と時間と空間を共にすることは、まさに「She/ He makes me more」であり、そこにアートがあることは「It makes me more」なのではないでしょうか。

「合理的配慮」の真髄が「コミュニケーション」だとするならば、それを媒介するのがアートなのかもしれません。そうしてそこには、前編でも触れたように、空気を共にすることでしかわからないことがあるのです。関さんの言う「もっとあなたのことが知りたい!」を携えて。

前編はこちら

執筆者

座光寺るい