投稿日:2021/04/23

「万人に届けるというのともちょっと違うんですね。目の前にいる相手にいちど手渡してみるというか」と山川陸さんは話す。「THEATRE for ALL」が新たにはじめたデザインリサーチプログラム「劇場をつくるラボ」にとりくむときの姿勢だという。その思いの背後にあるものに迫る。

「劇場をつくるラボ」がやってくる

「劇場をつくるラボ」とは音響機材、上映機材や小物など、オンライン配信されている映像の上映にまつわるものから、それらを使いこなすためのアイデア、利用した感想や意見まで、まるまる全国の福祉施設へお届けするプロジェクト。このようなデザインとリサーチを切り分けない一連のとりくみ方を指して山川さんはこのプロジェクトを「デザインリサーチ」と呼ぶ。一方通行的な映像配信の枠を超え、ひょっとしたらアクセシビリティという考え方まで変えてしまうかもしれないプロジェクトだ。

「劇場をつくるラボ」が最初のトライアルを行ったのは今年2月。プロジェクトは現在、次回のトライアルへの協力を求め、クラウドファンディングを募っている。今回は、「劇場をつくるラボ」が、機材を届け、ともに取り組み、気づいたこと、その課題と期待について、関係者をオンラインで結び対話を持った。バリアフリーなオンライン劇場「THEATRE for ALL」のコミュニティ設計担当の山川陸さん、開発パートナーとして共同した奈良市の障害者福祉施設「たんぽぽの家アートセンターHANA」の佐藤拓道さん、クラウドファンディングを展開するプラットフォーム「MOTION GALLERY」の代表をつとめる大高健志さんの3人だ。

山川陸さん/オンライン配信だからこそ、最後に現場で観る環境づくりまで考える必要があるんじゃないという課題意識

いくらか込み入った話になるが、「劇場をつくるラボ」は「THEATRE for ALL」内の「THEATRE for ALL LAB」という研究、実践の活動の一環として、作品の理解を深めるための、福祉施設や支援学校へのヒアリングやリサーチ活動そのものを指す。そこには「THEATRE for ALL」が向かおうとする現場や最終的に映像を届けたい人たちに、なにが必要なのかまっさらなところから考える目的があり、導かれたのは「視聴環境をつくる」という課題だった。

「ここでいう視聴環境とは、パソコンやタブレットやスマートフォンがあって、インターネットにアクセスできる環境がそろえば、観たい作品を自宅で観ることができますよ、ということだけではありません。たとえば福祉施設でも、つい『再生ボタンを押すだけで作品が観られますよ』といってしまいがちですが、パソコンが施設に一台しかない場合もあれば、無線LANを使っていないこともあります。大きなテレビはあっても同じDVDの映像が流れているだけでほとんど観られていなかったりします。そのなかに『これを観てください』と持ってきてもアクセシビリティの担保にはなりません。作品があくまでふだんの生活のなかで観るもののひとつとして選択肢に入ってくるにはどうすればいいかというところから考えはじめました。これは福祉施設に限らず、舞台芸術に触れる機会のなかった誰にとっても大事な観点のはずです」

山川さんは「劇場をつくるラボ」の初期段階の課題を振り返り、その背景にある考え方について以下のように説明する。

「オンライン配信だからこそ、最後に現場で観る環境づくりまで考える必要があるんじゃないかという課題意識です」

「THEATRE for ALL」は舞台芸術、劇場へのアクセシビリティを高めることを重視するが、ひとくちにアクセシビリティといっても、障害が理由で劇場に足を運べない人もいれば、作品にふれる機会が少なく鑑賞の仕方がわからない方もいる。そのような方々にアクセシビリティを開くために、「たんぽぽの家」でのトライアルは大きな意義があった。

佐藤拓道さん/これって関係性づくりでもあるのかもしれない

社会福祉法人わたぼうしの会たんぽぽの家アートセンターHANA(以下「たんぽぽの家」)は、奈良市にある福祉施設だ。障害のある人をはじめ、誰もが生きやすい社会をつくることを目指し、ダンスや演劇などさまざまなアート活動を行うたんぽぽの家は「THEATRE for ALL」にも演劇作品「僕がうまれた日」を提供している。その流れで「劇場をつくるラボ」の研究パートナーとして白羽の矢が立った。佐藤さんによれば、たんぽぽの家ではこれまでも創作時間や休憩時間などにタブレットを使うメンバーもいて、思い思いにコンテンツを楽しんでいたという。であれば、「劇場をつくるラボ」の機材にもなじめそうだが、実際はそうではなかった。

「これまでもタブレットを使用したり映像をメンバーと一緒に観る機会はありました。そのときには特に問題を感じることはなかったのですが、こうしていろいろと新しい機材を使用してみたり、メンバーと一緒に配信映像を鑑賞しようすると、僕たちがいままで気づかなかった問題や課題が浮かび上がりました」

たんぽぽの家の実地でのトライアル開始は2月前半だったが、ひと月前には事前トライアルがはじまっていた。建築家の板坂留五さん、美術家で音楽家でもある梅原徹さんと、舞台美術を設計するセノグラファー(※1)の渡辺瑞帆さん、3人のゲストクリエーターを招き、オンラインで事前リサーチとディスカッションを行い、機材の選定とテストなどを重ねた。

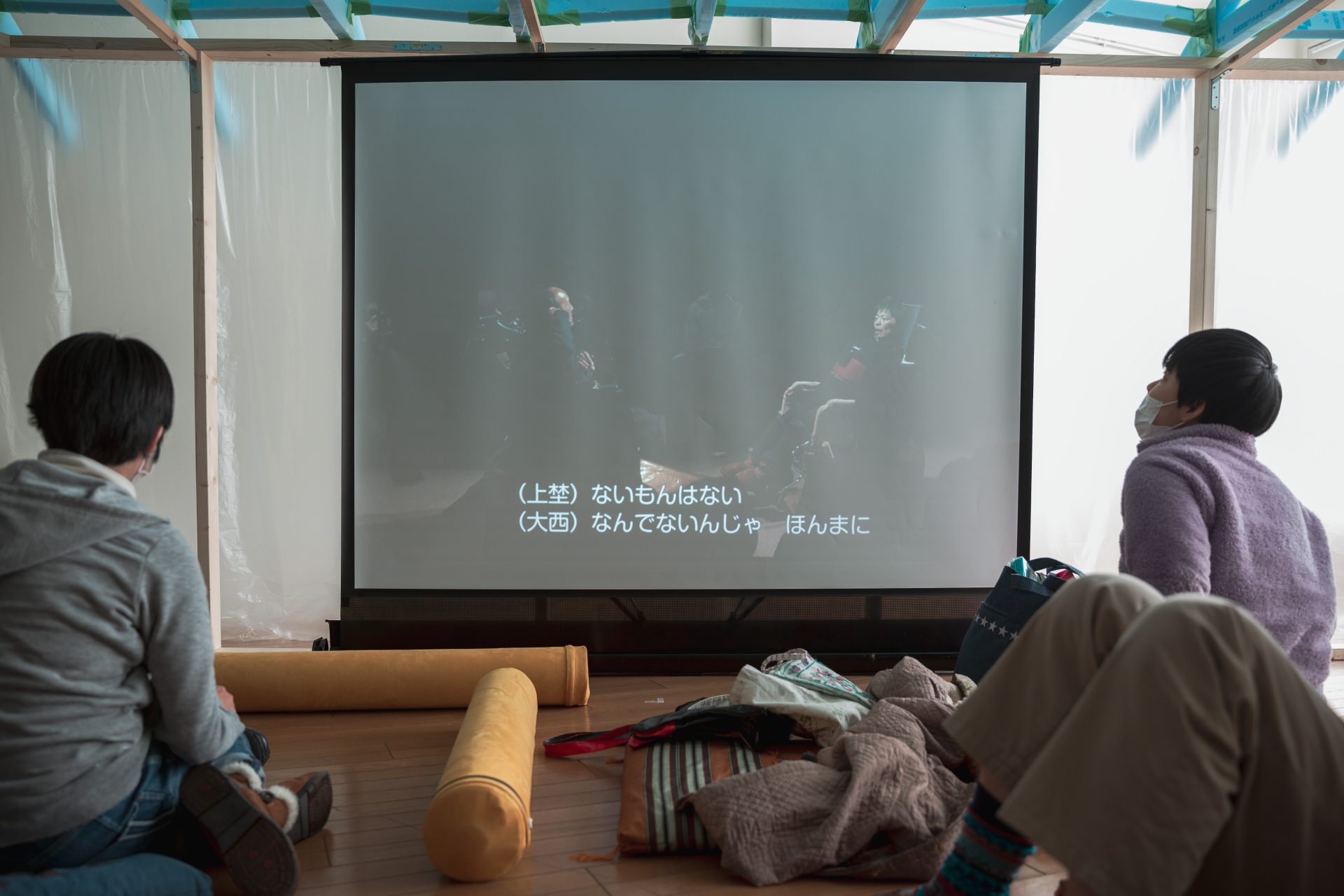

「期間中、僕らが制作してTHEATRE for ALLで配信している『僕がうまれた日』をみんなで観る機会をもうけました。視聴は施設内のギャラリースペースで行いました。『劇場をつくるラボ』で作った丸太型スピーカーがあったり、座れる人は床に直に座ったりと、いつもと違う空間になっていましたね。映像には字幕もついていて、参加していたメンバーはすごく集中して観ていました。トライアル期間中には、タブレットの扱い方をわかっているメンバーがわからないメンバーに対して、こう使えばいいんだよ、と教えている光景を目にすることもありました。タブレットを使用した視聴では、アクセスするさいにスタッフが手ほどきすることもあるのですが、メンバー同士で使い方を話している光景を見て、このトライアルの意義のひとつは、ここにあるのかなと感じました。これって関係性づくりでもあるのかなと思いました。個人で観られるのはもちろん大事ですけど、それをだれかに伝えるという仕組みもできるのかもしれないですよね」(佐藤さん)

※1 セノグラファー:直訳は舞台美術家。国内では舞台美術という言葉が大道具やセットデザインを作る人と思われやすいため、環境や人とのコミュニケーションなど様々な領域を考慮して取り組んでいることを示す呼称として近年用いられている。

その一方で、ユーザーインターフェイスの問題などでタブレットの使用にどうしてもなじめない人もいる。そのような方に向け、今回のトライアルでは建物の構造を利用した視聴の試みも行われた。施設内の大きな吹き抜けを利用し、上から床へプロジェクターで映像を投影するスペースをもうけたのである。

「映像を投影したスペースはダイニングテーブルが置いてあって、みなさんが集まって会話し、移動する際にかならず通る場所です。そこに映像がずっと流れていたら、気になって観るかもね、と話していました。ディスカッションしていくなかで、身体障害のある人のなかには、どうしても姿勢が下のほうを向きがちになってしまう人もいるので、壁より床に投影する方がよくみてもらえるのではないか、というアイデアがでました。明るい空間なので観づらい作品もあるですが、タムくん(タイの漫画家ウィスット・ポンニミットさん)のアニメーション作品『hesheit』は、投影された画面の上で踊るように観るメンバーや、吹き抜けの上から眺めるメンバーもいたり、いろいろなリアクションがもらえてよかったです」(山川さん)

大高健志さん/バリアフリーとユニバーサル、近視眼的な考え方を超えるもの

新たな視聴環境づくりを通してアクセシビリティを高め、舞台芸術の裾野を広げていく。「劇場をつくるラボ」の目標を資金調達面でささえるのがクラウドファンディングプラットフォーム「MOTION GALLERY」である。代表の大高さんは「THEATRE for ALL」の作品選定にも審査員として携わっている。そのなかで「劇場をつくるラボ」に最初にいだいた感想は「シンプルに非常に有意義だ」ということだった。

「不特定多数の人と集まって観るだけで、おもしろかったという感想をこえて、ほかの人はどう感じたんだろうと思いますよね。これは緊急事態宣言下で苦境に立たされた小規模映画館を守るためにたちあげた『ミニシアター・エイド基金』にかかわったときにも感じたことですが、コロナ禍で人が集う場や空気がなくなっているなかで、『劇場をつくるラボ』は有意義な試みだと思いました。そこからユニバーサリティを担保しつつも、バリアがある人たちも集まって感想をいいあえるような状況が生まれるかもしれない。先に進んだ気がしておもしろいうえに価値がある活動だな、というのが第一印象です。広がるとほんとうにいいなと思います」

そのためにも大高さんは「バリアフリー」よりも「ユニバーサル」という言葉を使いたいのだという。バリアを除くというより、どんな方もそれぞれの楽しみ方できるという意味での普遍性を意味する「ユニバーサル」を使うことで、自分には関係ないと捉えてしまう人にも訴えかけるのではないかと大高さんは考える。もちろんそこでは当事者からの不断の学びも欠かせない。時間と根気のいる作業だが、すぐには成果が出ないかもしれないことにみんなが少しでも興味をもってくれると社会がほんとうに豊かになるのではないか、という指摘には共感をおぼえた。なにより福祉の現場での時間をかけることの大切さは3人に共通する認識でもある。

「今回の『劇場をつくるラボ』は2週間、お昼休みの時間に使っていただきました。われわれも2週間は短いなと思いつつ、いざやってみるとやっぱり短かった(笑)。でもこれが一日だけの特別なイベントだったらもっと違う成果だったと思うんですね。お昼休みになると映像が流れている、という状況がしばらく続いたから段々とリアクションがもらえたと思いますし、2週間みんなで集中的に議論したからわかったこともあります」(山川さん)

「僕はたんぽぽの家に来た当初、ひとつの言葉を聞きとるのに一日かかったこともありました。何度も聴きかえして夕方になって、ああ『ありがとう』といってくれたんだと気づいたとき、もうしわけない気持ちと、なんだかちょっとほっとする気持ちが入り交じった感覚になりました。そういう経験から福祉の現場には時間が必要だと理解したんです。僕たちは演劇もつくっていますが、そこでも時間はどうしても必要になります。待つことは学びですよね」(佐藤さん)

劇場をつくるラボを手渡し続けるために。クラウドファンディングで生まれる力

時間をかけることは目先の利益にこだわる昨今の潮流のなかでは難しいことかもしれない。また活動を継続するためには多くの人に支持を得られる内容にするほうが合理的かもしれない。

今回のクラウドファディングは、次に全国の四つの福祉施設でたんぽぽの家と同じくリサーチ・トライアル・フィードバックを行うための支援を募るものだ。クラウドファンディングという仕組みの特徴から薄く広く支持をもとめるのが得策かと思いきや、大高さんはそうではないかもしれないともいう。

「100万人が観て感動したけど10分後に忘れる作品と、100人しか観ないけど100人の人生観が180度変わる作品を比べたら、前者に意味あるんでしたっけと思うところが僕にはある。クラウドファンディングをやっているのも、コミットメントの深さ、ゆさぶられた深さをあえて数字で出せるからなんです」

そのうえで経済的にも回収できれば、また次がある。クラウドファンディングを民間による助成的な試みと位置づけ、中身を薄めずにいかに広げるか。難しそうだが、挑戦しがいのある試みともいえる。

「どの施設にもおもしろい方が集まっているんです。施設を運営されている方も違うので、ゼロベースで考える必要もあるかもしれない一方、あそことあそこでしていた話って似ているよねとか、こういう方がいたよねとか、通じる部分もみつかってくるかもしれない。まだこれは企画段階ですが、『たんぽぽの家』もふくめて五つの施設の方々で、視聴環境や『みんなで観る』ことについて議論できたらいいなとも思っています。

『これいいでしょ』と決めつけたものを手渡してもうまくいないのが福祉施設の現場です。その点では、『こうしたらいいのかもしれませんね』と一緒に悩み、考えるクリエーターやサポーターの存在が大事です。クラウドファンディングの支援で活動を継続し、機材セットとクリエイターのサポートというパッケージの可能性を掘り下げて、全国のいろんな施設に呼んでもらえるようになりたいです。『劇場をつくるラボ』が、ふだん外とかかわりがもてない施設の方や、舞台鑑賞の機会がなかった人がはじめて舞台芸術にふれるきっかけになったらいいなと思っています」(山川さん)